喀斯特地区县域土壤侵蚀估算及其对土地利用变化响应

2025-02-16

喀斯特地区土层浅薄,不合理的土地利用导致严重的水土流失,加剧石漠化程度。为定量分析生态工程实施前后土壤侵蚀状况及其对土地利用变化的响应,基于GIS技术和RMMF模型,对环江县1991、2000和2010年土壤侵蚀进行模拟,并采用邻近水文站和径流小区泥沙监测数据进行验证。结果表明:1991、2000和2010年研究区土壤侵蚀模数分别为76.36、76.46和49.60 t/(km~2·a),与相关监测数据比较一致;土壤侵蚀总量分别为34.76万、34.80万和22.58万t,主要来源于非喀斯特区(均约占全县侵蚀总量的94%)。研究区微度侵蚀面积占90%以上,轻度及以上等级所占比例较小。对比不同土地利用类型的土壤侵蚀模数,旱地远大于其他类型,其次是中覆盖度草地和其他林地。相同降雨条件下,由于旱地面积减少,2010年土壤侵蚀量较1991年减少4.21万t;2010年喀斯特区、非喀斯特区土壤侵蚀量较2000年分别减少了4.21%和8.76%。这预示生态工程实施后,环江县耕地减少、林地增加,土壤侵蚀减少。本研究为评估喀斯特地区土壤侵蚀现状以及退耕还林的水土保持效应提供参考依据。

土地利用/土地覆被变化及其环境效应研究成为当前土地变化科学研究的热点领域。我国西南喀斯特山区山高坡陡,地形破碎,土壤侵蚀严重,不合理的土地利用方式是造成喀斯特山区土壤侵蚀的主要人文因素。本文采用\"3s\"技术和rusle模型,分析了近30年来贵州省猫跳河流域土地利用/覆被变化的时空特征,模拟了不同土地利用空间格局下的土壤侵蚀状况,探讨了土地利用变化对土壤侵蚀的影响。结果表明:近30年来流域内土地利用/覆被发生了显著变化,1973年~1990年,水田、灌木林、其他林地、灌草地均在减少,旱地、有林地、水域、建设用地、裸岩地均在增加;1990年~2002年,水田、有林地、灌木林、灌草地、水域、城镇农村居民点建设用地均明显增加,旱地和裸岩地均大幅度减少。流域土壤侵蚀模数由1973年的30.88t/(hm2.年)上升到1990年的35.08t/(hm2.年),2002年下降到28.16t/(hm2.年)。旱地和灌草地是流域发生土壤侵蚀的主要土地利用类型。封山育林、植树造林和退耕还林,减少陡坡旱地,是流域进行水土流失治理的有效措施。

土地利用变化对土壤侵蚀和水质的影响

编辑推荐下载

本文以福建省山区为例,在对福建省水土保持实验站、建瓯市牛坑龙水土保持试验站长期观测、实验资料深入分析对比的基础之上,探讨了土地利用/土地覆被变化对土壤侵蚀的影响规律。分析结果表明,土地利用/土地覆被变化对径流的产生和土壤侵蚀有重要影响,植被的覆盖度的变化直接影响着径流系数和土壤侵蚀模数;植被的覆盖度和径流系数呈负线性关系,随着覆盖度的增加径流系数逐渐减小;植被覆盖度和土壤侵蚀模数为负指数关系,随着植被覆盖度的增大,土壤侵蚀模数急剧下降。

依据史料和已有研究,恢复了洛川塬土地利用的演变过程及其对土壤侵蚀的影响。研究表明,清至民国时期是一个由土地垦殖的初步恢复到土地垦殖力度的增强、垦殖范围的扩大,再至战乱、自然灾害后期的重建以及民国时期土地垦殖发展的过程。地貌的复杂性、降水的不稳定性,对土地开垦造成客观限制;政策制度的推行对土地开垦起到主导作用;而人口因素是土地开垦的根本动力。土地开垦面积随不同时期的人口变化而呈现显著差异,即土地开垦面积和人口数量之间成正相关关系。洛川塬环境伴随着人口增长、土地利用强度增强而逐步恶化。这种恶化是地理环境系统自我调节能力减弱,继而引发土壤侵蚀加剧,并呈现为人为加速侵蚀和自然侵蚀交相混合的共同作用。

热门文档 喀斯特地区县域土壤侵蚀估算及其对土地利用变化响应

采用gis空间分析与传统统计分析相结合的方法,通过在arcgis8.1的grid模块中,对澜沧江流域南段土地的栅格(grid)图进行地图代数运算,形成具有复合数据的新grid数据表;对新生成grid属性表的数据进行统计计算,获得研究时段内不同空间范围的土地利用转移矩阵数据及各类用地上的土壤侵蚀数据;通过土壤侵蚀综合指数(index)的计算,反映了不同区域、不同土地利用类型上的土壤侵蚀程度及其变化.研究结果表明,耕地、其它林地、低覆盖度草地上土壤受侵蚀的可能性较其它用地类型大;耕地、中覆盖度草地、水域的土壤侵蚀强度较其它用地类型大;土地利用变化对土壤侵蚀变化的影响在澜沧江中游和下游区域表现较为明显,而在上游区域不明显;上游区域土壤侵蚀的主导因素不是土地利用及其变化,而是地形、气候等其它因素.

通过野外考察、典型剖面采样及室内实验,研究了黄土高原洛川塬典型耕地转变为苹果园后土壤颗粒组成和土壤容重等土壤物理属性的变异特征.研究结果表明:耕地改为苹果园地后,在0~20cm土层中,土壤粘粒含量显著增加(p<0.01),其他土层没有显著变化;在0~60cm土层中,土壤容重显著降低(p<0.01);在60~100cm土层中,没有显著性变化.在剖面垂直方向上,耕地颗粒含量从表层向下随着深度增加呈现先升高再降低的趋势,在20~40cm土层粘粒含量最高(17.18%),容重最大(p<0.01),而苹果园0~60cm土层粘粒含量大于60~100cm土层,土壤容重则随着土层深度的增加有降低的趋势.可见,土壤容重和土壤颗粒中的粘粒含量均对土地利用变化表现出一定的敏感性.

西南岔河为汤旺河一级支流,随着人类活动对下垫面的影响,河道内的悬移质泥沙含量逐年增多。本文应用swat(soilandwaterassessmenttool)分布式水文模型构建了流域水沙模型,研究分析了西南岔河流域1995—2015年土地利用空间变化对土壤侵蚀的影响,模拟分析了绿化对减轻水土流失的作用,为当地水土保持选择灌木品种和种植规模提供依据。

利用usle方程和径流场对大姚县水土保持生态修复区土壤侵蚀进行监测,旨在探讨采取退耕还林、封禁、坡改梯等修复措施后,土地利用变化对修复区土壤侵蚀的影响。研究结果表明:高强度土壤侵蚀主要发生在坡耕地特别是陡坡耕地,而林地和梯地少有发生;经过退耕还林增加林地面积和坡改梯后,土壤侵蚀现象得到缓解,流失面积减少2867.35hm2。

以贵州省关岭县为例,利用1987和1999年两个时段tm影象和相关资料,分析研究区12年间的土地利用/土地覆被变化及其土壤侵蚀风险。发现:(1)研究区土地利用动态变化较大,年均土地利用综合动态指数为1.36%;(2)旱地和草地互相转化比例高,草地开垦为旱地和旱地弃耕为草地的动态变化幅度远远超过旱地和草地最终面积变化的幅度;(3)山区土地利用的空间变化主要体现在垂直方向;(4)研究区裸土面积下降,一部分被植被覆盖,另一部分由于土壤流失殆尽,形成裸露基岩,故植被覆盖率和基岩出露率上升;(5)石漠化程度加剧,其中旱地石漠化发展速度最快;(6)土壤侵蚀形势严峻。

精华文档 喀斯特地区县域土壤侵蚀估算及其对土地利用变化响应

随着鄱阳湖流域开发进程加快,土地利用类型势必发生转移,从而对鄱阳湖流域的生态环境产生影响。为了能反映鄱阳湖流域由于土地利用变化对土壤侵蚀的影响效应,本文通过采用3s技术手段,获取鄱阳湖流域土地利用空间数据与土壤侵蚀数据,引入土地利用变化转移矩阵指数和土壤侵蚀强度指数,对鄱阳湖流域土地利用变化和土壤侵蚀效应空间关系进行定量分析。结果表明:①1985年~2000年间,影响鄱阳湖流域土壤侵蚀强度变化的土地类型主要集中在农田、林地和草地,而水域、工矿居民用地与未利用地三种土地类型对土壤侵蚀强度变化总体变化不大;②加重土壤侵蚀强度的主要是林地转化为农田、林地转化为草地、草地转化为农田;而土地利用类型农田转化为林地、林地内部之间的转化减轻了侵蚀强度。土地利用类型和土壤侵蚀强度之间的定量研究结果反映了土壤侵蚀效应的变化,与鄱阳湖流域的水土流失现实情况一致。

1土壤侵蚀量计算模型 关于土壤侵蚀量的计算,目前国内外主要采用的是美国的通用土壤流失方程 usle(universalsoil-lossequation),作为一个经验统计模型,它是土壤侵蚀研究过程中的 一个伟大的里程碑,在土壤侵蚀研究领域一度占据主导地位,并深刻地影响了世界各地土壤 侵蚀模型研究的方向和思路。由于usle模型形式简单、所用资料广泛、考虑因素全面、因 子具有物理意义,因此不仅在美国而且在全世界得到了广泛应用。“通用土壤流失方程式” 的形式如下: pcslkra1-1 式中:a——土壤流失量(吨∕公顷·年) r——降雨侵蚀力指标; k——土壤可蚀性因子。它是反映土壤吝易遭受侵蚀程度的一个数字。其单位是, 在标准条件下,单位侵蚀力所产生的土壤流失量; l——坡长因子。当其它条件相同时,实际坡长与标准小区坡长(2

基于landsat遥感影像提取大凌河流域1986~2014年7期土地利用/覆被变化信息,并结合1986~2014年流域气候变化情况,发现大凌河流域土地利用变化对流域气候变化具有负面影响。研究表明:(1)近30a大凌河流域土地利用/覆被变化情况表现为:建设用地和农林用地的大幅度扩张,面积分别增加了322.30km2和1504.94km2,并伴随着水域和旱地及其他未利用地面积的显著减少,面积分别减少了102.42km2和1724.61km2;(2)大凌河流域近30a来土地利用变化导致流域平均年降水量、平均相对湿度及平均风速小幅度下降,分别减少了14.94mm、0.2%和0.04m/s,平均气温缓慢上升,增长了0.1℃;(3)退耕还林还草及成立凌河保护区等工作能提高流域植被覆盖面积、使流域水域面积得以回升,从而可以缓解城市热岛效应带来的温度升高,提高流域生态环境质量。

以涪江桥流域为研究区域,采用swat模型模拟流域水文过程,将相同水文气象条件下1985和1995年2个时期土地利用情景的swat模型模拟结果与土地利用空间转化图相结合,分析土地利用变化引起的水文要素变化及其可检测性问题。结果表明:1985—1995年间涪江桥流域发生较为剧烈的土地利用变化,但并未检测到足够显著的水文要素变化;不同土地利用类型水文效应的相似性、不同土地利用类型水文效应差异性以及统计中和效应和统计均化效应是导致土地利用变化引起的水文要素变化难以检测的主要原因。在此基础上,提出了水文动态响应度指标,来消除统计中和效应。该指标可以在一定程度上帮助研究者了解研究区特定水文要素变化的相对剧烈程度。研究结果可为土地利用总体规划和流域水资源保护与合理配置提供参考。

以涪江桥流域为研究区域,采用swat模型模拟流域水文过程,将相同水文气象条件下1985和1995年2个时期土地利用情景的swat模型模拟结果与土地利用空间转化图相结合,分析土地利用变化引起的水文要素变化及其可检测性问题.结果表明:1985—1995年间涪江桥流域发生较为剧烈的土地利用变化,但并未检测到足够显著的水文要素变化;不同土地利用类型水文效应的相似性、不同土地利用类型水文效应差异性以及统计中和效应和统计均化效应是导致土地利用变化引起的水文要素变化难以检测的主要原因.在此基础上,提出了水文动态响应度指标,来消除统计中和效应.该指标可以在一定程度上帮助研究者了解研究区特定水文要素变化的相对剧烈程度.研究结果可为土地利用总体规划和流域水资源保护与合理配置提供参考.

最新文档 喀斯特地区县域土壤侵蚀估算及其对土地利用变化响应

为了揭示川中丘陵区紫色土地表微地形变化对土壤侵蚀的影响,该文通过室内人工模拟降雨试验,从地表糙度角度出发,结合多重分形理论与方法,分析了不同坡度条件下紫色土地表微地形变化特征,探讨了地表微地形变化与土壤侵蚀间的关系。结果表明:1)雨强为1.5mm/min,历时为40min降雨条件下,10°、15°和20°坡面地表相对高程的变化量分别为-11.66、-3.52和-5.61mm,仅20°坡面地表初始低洼部位被径流贯通形成细沟;各坡面地表糙度均有所减小,且表现为15°>10°>20°,其中10°和15°坡面不同坡位地表糙度均较雨前减小,20°坡面下坡地表糙度较雨前增大,不同坡度全坡面地表糙度均较雨前减小;2)地表微地形具有一定的多重分形特征,10°和15°坡面雨后多重分形参数广义分形维数跨度、奇异指数跨度和多重分形谱高差均较雨前增大,微地形空间分布差异增大,且地表变得圆润,20°坡面与之相反;3)随坡度增大,地表径流量呈先减小后增大的变化趋势,且地表糙度变幅越小的坡面,地表产流量越高,而侵蚀产沙量则随坡度的增大显著提高(p<0.05)。研究成果为揭示水蚀过程中地表微地形变化的本质和作用机理提供了参考。

本文通过研究土地利用/覆盖变化和生态安全的相互关系,探讨了两者的相关性,并在此基础上对我国土地利用/覆盖情景模式下的生态安全进行了深入分析,提出了相应政策建议。

由于人口剧增,人类活动的影响不断加大,在过去100年全球土地利用/土地覆被发生了巨大的变化。最常见的土地利用变化是由森林转变为农业用地。森林砍伐使森林生态系统地上部生物量大大减少,砍伐后作农业用地,降低了植被生产力,减少了土壤有机质的输入,增强了腐殖质的矿化作用,有机质分解速率增加,有机碳贮量随之降低,从而影响到森林生态系统的碳循环,使大量碳元素释放到大气中,引起温室效应,导致全球变暖。另一个常见的土地利用变化是植树造林和森林恢复,这一过程可以增加森林生态系统的碳储量,从而减缓大气co2体积分数的上升。

以黄河三角洲为研究区,基于1986年6月5日和2009年6月4日的landsattm影像进行土地利用/覆被分类及变化特征研究,同时,基于sebal模型估算区域蒸发蒸腾量,进而分析湿地蒸发蒸腾的数量特征、空间格局特征及其对土地利用/覆被变化的响应特征。结果表明:23年间,58.74%的区域土地利用/覆盖类型发生了变化,未利用地大幅减少,水体和建设用地大幅增加,显著的土地垦殖与耕地荒废则同时存在;蒸发蒸腾强度大小按土地利用/覆被类型排序依次为水体>滩涂>苇地>林草地>耕地>建设用地>未利用地,研究区未利用土地变为水体和耕地是导致区域蒸发蒸腾整体提高的主导原因,而耕地流失则是导致区域蒸发蒸腾整体下降的主要原因,但23年间实际变化以前一种情形占优势,因而区域蒸发蒸腾总体呈现为增加趋势。研究结果对区域土地利用规划和水资源管理有重要的理论和实践指导意义。

对贵州中部喀斯特山区不同土地利用方式(阔叶林地、灌木林地、灌丛草地、耕地)对土壤、地表径流和浅层地下水进行采样与分析。结果表明,在喀斯特山区土地利用模式从阔叶林地—灌木林地—灌丛草地方向的演变过程中,土壤有机质、速效氮磷钾、交换性钙镁含量出现明显的下降,粘粒含量增加,土壤质量出现退化,耕地有机质含量明显低于林地和草地;耕地地表径流中so42-,nh4+,po43-,cod均显著高于林地和草地;浅层地下水的so42-,nh4+,no3-,po43-,cod也显著增加;土地利用由林地变为耕地后,地下水质量出现一定程度的下降。

基于137cs示踪技术,结合土地利用变化数据,对黄土丘陵沟壑区羊圈沟小流域土壤侵蚀强度的演变过程进行了研究.结果表明:从20世纪80年代以来,该流域土地利用强度逐渐减弱;1980—2006年间,研究区坡耕地面积急剧下降,从94.9hm2下降到0.2hm2,乔木林地面积由0增加到51.1hm2,灌木林地面积由0增加到19.2hm2,果园林地面积由0增加到18.0hm2,荒草地面积趋于稳定,由76.9hm2增加到80.1hm2.研究期间,不同土地利用类型的土壤侵蚀强度依次为:坡耕地>灌木林地>果园林地>荒草地>乔木林地;1980、1984、1996和2006年流域土壤侵蚀强度分别为6408.9、5362.4、4903.9和3641.4t.km-2.a-1,侵蚀程度由强度变为中度.土壤侵蚀强度降低的主要原因是该区的水保措施和植被恢复措施.

选取桂西北喀斯特石灰岩和砂页岩典型土地利用方式的土壤为研究对象,揭示土地利用方式和岩性对土壤肥力的影响.选取土壤的11项肥力指标进行因子分析,并对各样地的因子得分进行pca排序和聚类分析.因子分析将11项指标归纳为土壤的综合肥力、土壤ph和全磷、有效磷和全钾4个因子.pca排序和聚类分析结果表明:土壤的综合肥力主要受土地利用方式的影响,撂荒有利于土壤综合肥力的提高;土壤ph和全磷主要受母岩性质的影响,沙页岩发育的红壤ph和全磷含量都低于石灰土;有效磷和全钾主要受施肥的影响.与全国总体水平相比,桂西北喀斯特石灰岩和砂页岩土壤均很缺乏有效磷和全钾.石灰土可通过施用铵态氮肥提高磷的有效性,红壤可通过施用石灰提高有效磷含量.另外,喀斯特石灰岩和红壤区都需注重施用钾肥以改善土壤肥力.

以汕头市6区1县为研究区域,以2003年区域变更调整数据和2007年现状土地利用数据作为数据源,通过对能反映各区县生态环境转变的主要土地利用类型的变化情况进行研究,说明汕头市土地利用变化对生态环境质量的影响。结果表明,汕头市的耕地面积持续降低,建设用地扩张速度过快,尤其是居民点及工矿用地。汕头市土地利用变化使得全市整体生态环境质量有改善的趋势,但同时也存在个别区县生态环境质量略有下降的现象。

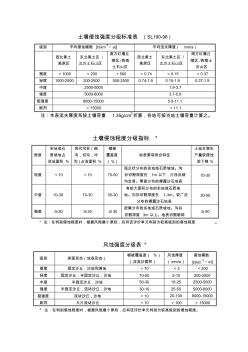

土壤侵蚀强度分级标准表(sl190-96) 级别平均侵蚀模数[t/(km2·a)]平均流失厚度(mm/a) 西北黄土 高原区 东北黑土区/ 北方土石山区 南方红壤丘 陵区/西南 土石山区 西北黄土 高原区 东北黑土区/ 北方土石山区 南方红壤丘 陵区/西南土 石山区 微度<1000<200<500<0.74<0.15<0.37 轻度1000-2500200-2500500-25000.74-1.90.15-1.90.37-1.9 中度2500-50001.9-3.7 强度5000-80003.7-5.9 极强度8000-150005.9-11.1 剧烈>15000>11.1 注:本表流失厚度系按土壤容重1.35g/cm3折算,各地可按当地土壤容重计算之。 土壤侵蚀程度分级指标* 程度 劣地或石 质坡地占 该地面积

文辑创建者

我要分享 >

职位:BIM工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

相关编辑

文辑推荐

知识推荐

百科推荐