在众多媒体及业主眼中,我和我的作品被善意地贴上了“中国的、传统的”标签,我甚至被称为“中国建筑精神的捍卫者”。由于“空间化的形式”和“建构化的形式”的提出,我又被认为是“形式至上”。基于“研究式设计和设计式研究”的中国科学院大学建筑中心的创办,又使我被称作“理论型建筑师”。这些,我似乎欣然接受,但又“受之有愧”。一方面是难以承受的荣誉,另一方面恐怕是对作品的误读。其实,我没那么“传统”,也没那么“形式至上”,更没那么“理论”。

● 没那么“传统”

说实话,我对中国传统的研究还不够深、不够广。现在对传统越来越关注可能是如下原因:读研期间的论文涉及中国建筑的现代化问题,恰巧这些年又设计了一些中国在海外的文化中心和大使馆,中国的、传统的、文化的等问题想躲都躲不开。也许是机缘,或者是命中注定,这些年的主要作品,如:中国科学院国家科学图书馆、中国美术馆、国家开发银行、中国工艺美术馆及非物质文化遗产馆也都是围绕“中国问题”展开的。

没那么“传统”,是因为我只是一个建筑实践者,既不像史学家也不像考古学家。我情愿自己成为一个旁观者、思想者,这样能够从容、冷静甚至叛逆。

当我们沿着那根历史性的线索追踪的时候,会突然发现,外来文化对我们的影响,远不及我们对世界的影响或对现代建筑的影响。但不幸的是,中国传统建筑对中国本土建筑师的影响只是皮毛,中国传统建筑不是考古的、史学的、民俗的“精英史论”,就是“上、下”一致的“符号化”理解。建筑实践不是全面“跪拜”的“旧中式”,就是全面西化的“新中式”。

没那么“传统”,会让我时刻清醒“回望过去,只是为了面向未来”。

因为中国人的时空观不像基督教时间是一根从过去到未来的直线,而是一种循环往复的轮回,但这个轮回也不是印度轮回中的“再现”。中国人特有的“时间之箭”是直线引导和生发的循环线,但终极是指向未来。因此,我们不需要回到历史的某个场景去再现。“还原”并不是“复辟”,“还原”的目标是传统“精神结构”支撑下的优良“种子”,发现、培养和生发,它需要一片肥沃土地,需要在时间的演化中成长和壮大。不那么“传统”,不是此时此地,而是“彼时此地”的建筑。所以说,传统是动态的,传统是进化的,未来不会来自未来,未来源于过去,我寻找的是未来中的过去。

● 没那么“形式至上”

年轻时,我就常被“扣上”“形式至上、从形式出发”的帽子,直到现在,还有人认为我过分钟情于形式和细部……

我倒是不觉得如此“误读”有何恶意,反而觉得这个老话题值得我们探究。

不可否认,从事建筑专业的人对形式、色彩、声音有着极度的敏感性,但这不意味着形式就要凌驾于建构、功能、空间之上,或者说形式要孤立存在。

形式或形态作为一种“表象”受到诸多要素牵制,成为这些影响的呈现。在“图像阅读”的时代,我们也常被“面相”所迷惑。形式作为一种最易被人感知的表象,也因过分有形的“装束”掩盖了建筑的本质,建筑的评审、品评,最集中的“火力”还是聚焦在“作为雕塑、绘画的建筑”中,这实在不是一种进步。

尤其是当前的两种极端倾向更让人失望。表现一:借以实验式数字技术,故作参数化表情,创造一种超然气度。表现二:低调式的“憨态”,在响应“城镇化”号召下,对“乡村符号”的深入挖掘。

原本那些平凡的、质朴的、慢慢生长出来的乡土建筑,被肢解、被符号化,被偷梁换柱式地包裹在现代房子的外表,以表现所谓“乡愁”……

其实,我一直对建筑的形式、空间、建构若干要素的“分解”有着极大怀疑。在人类居住之始,这三者并非如此剥离。建筑原本是这样的:首先是需要一个满足空间功能的遮蔽体;接下来是因地制宜,用适合建构的手段,如砖石砌筑和木构搭接构成一个坚固安全之所;之后便有了满足日照、遮阳、防雨、通风等基本需求的形式呈现。所谓的形式语言,其实就是功能语言,如,出檐是为了防雨和遮阳,木格栅窗户为了沟通内外,同时方便“推拉”和“支摘”等。

不知何时,建筑形式与立面搅在一起,变成一种相当复杂的理论问题,形式也似乎可以游离于建筑独立存在。对形式的认知不是基于比例、尺度、节奏、韵律等方面构图问题,就是表皮或界面形式问题,而这一切恰恰遮蔽了立面真实性。因为,形式原来就是功能化的形式,形式原本就是空间化的形式,形式原本就是结构化的形式。

建筑形式并不独立存在,也不可能随心所欲地选取你认为的“美”包裹着与内部不相关的空间和结构。否则,我们的建筑就变成“化妆舞会”或者是“披着羊皮的狼”。因此,没有依据的“表皮主义”就是“一张画”。同样,我们也不能理解一个木构建筑被砖石形态“包裹”或者一个砖石建筑被木构形态所“伪装”的“伪形式”。

我们所要的形式既不是决定论下的二元对峙的转化(如功能决定形式),也不是无中生有形式。我欣赏真实、健康、表里一致的形式呈现。如同中国传统建筑中木构逻辑的真实再现,结构即形式,结构美即形式美。同样,哥特建筑也有这般优秀的品质——均质纵深的空间,束柱、交叉肋骨拱所形成清晰的建构,并由内而外地全面呈现,从而形成空间化的形式和空间的形式。现代主义早期对真实性的追求,高技派对建构的颂扬以及“新现代建筑”对结构化形式和空间形成的进一步探索,都让我们看到形式、建构、空间彼此分离之前所应有的状态,形式从来就不可能独立存在。

● 没那么“理论”

喜欢设计,喜欢画图,喜欢盖房子,这辈子恐怕也就离不开这些了,没有想过深入的理论研究,只是因为画多了,见多了,招儿就多了。经验再加上几招儿就成了“技艺”。不曾想几年前的偶然机会,让自己的一只脚又踏上校园的土地,于是几分欢喜,几分忧。那么,怎样让自己的招儿变成学生的“菜”,而且还有“营养”,确实有点难。

眼下还在流行“建筑师教师”,也许正好赶上了这个“潮流”。5年前,我在中国科学院创办了一个教学基地——中国科学院大学建筑中心。2015年,己有第一批毕业的研究生,分到了北京市建筑设计研究院、中国建筑设计研究院、中国规划设计研究院、北京市规划委员会或继续在英国深造。现在想来,有几分艰辛、几分收获,自己好像也在成长。

尽管,我们有时被称为学术型或理论型建筑师,但这些理论终究还是一些经验或感悟。

的确,从建筑学科本质上讲还属于应用型和实践型学科,与传统的基础学科如数、理、化、天、地、生有很大区别,也注定了建筑学不应该是那种理论推导和求解。

作为一个最接“地气”的建筑学科,最重要的还是“在地”和尊从“地脉”,即所谓的场所性和环境观;作为一个最通“人气”的建筑,归根到底还是为人服务,正如宋代郭煕在《林泉高致》中所向往的可行、可观、可游、可居的人居环境;作为一个最具“匠气”的建筑专业,最终还是要被建造出来,建构的技艺和工匠精神是“好活儿”的必然条件。

建筑是行与言、心与行、悟与心“二元中和”的产物。行、言、心、悟相互支撑、相互作用、相互转化,构成了一个动态平衡的开放体系。

行胜于言:建筑设计是行动主导下的图像建构,过度的建筑理论会产生副作用。行胜于言的重要性在于建筑设计应归于建筑实践的本源,让思想蕴含在物体之内,显现建筑真实存在的意义。设计作为“劳作”可以认知手工技艺如何决定机械技艺,又如何影响电脑科技。行胜于言在于动手。

心胜于行:建筑师有别于工匠,在于学会思考“如何思考建筑”。心胜于行强调建筑师的“精神结构”对“身体结构”控制的对应关系,表现在心体合一、手脑共用,方可练就一双思考的手。肢体的感知、直觉的判断最终借助理性的智慧产生一种思辨的力量。

悟胜于心:设计过程是一种修炼的过程。设计中不断地积累、放弃、陈酿,终会有一个觉悟。“悟”源于实践之上,发展为超理性的感知系统,“觉悟”可以为孤思冥想,辗转心神之间,虽寄迹翰墨,以求景象万千。言、行、心、悟彼此氤氲化醇,最终获得对事物本质的认知。因此,不存在未经培训的先知先觉,设计便是“心思”和“觉悟”。

我以为,有了行、言、心、悟,便可以不那么“理论”,不那么“形式至上”,不那么“传统”,便可以无为而治。

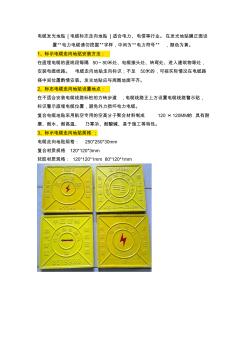

电力地贴电缆走向地贴

电力地贴电缆走向地贴

电缆标志地贴安装使用方法

电缆标志地贴安装使用方法