瓦当是中国建筑檐头瓦筒的前端下垂部分,又称做筒瓦头、檐头瓦等。

瓦当上印制的图纹就称作瓦当纹样。瓦当是瓦最出彩的部分,属于中国特有的古代艺术文化遗产。

瓦当一方面解决了屋顶防雨水问题,起到防风雨侵蚀、延长建筑寿命的作用,另一方面又能美化建筑装饰屋檐。

瓦当文化是各个朝历代政治、文化、艺术以及宗教信仰、人伦等诸多方面的代表符号,其早已超出建筑附属的地位,形成独具一格的艺术精品类型,它显示出我国古代劳动人民杰出的艺术创作能力,是我国古老文化的历史见证。

最早期的瓦当实物见于西周中晚期陕西扶风召陈遗址,约在春秋时期形成比较完整的模式。初为半圆形,称为半瓦当,战国晚期出现了圆形瓦当,此后多数瓦当都呈圆形,也有诸如倒三角的另类样式。汉代是圆形瓦当发展最为成熟和鼎盛时期,形成历史上所谓的“秦砖汉瓦”时期。

汉代瓦当文化是我国金石学的一座丰碑,它与甲骨文、青铜器等同享盛誉,是我国古代文明中的别样风景。

汉代瓦当的形制

(一)瓦当的造型

汉代的瓦当继承并发扬了秦及以前瓦当的形制,有半圆形和圆形两种。半圆形瓦当流行于汉初,武帝以后的圆瓦当特点才较为明显。

(二)瓦当的纹饰

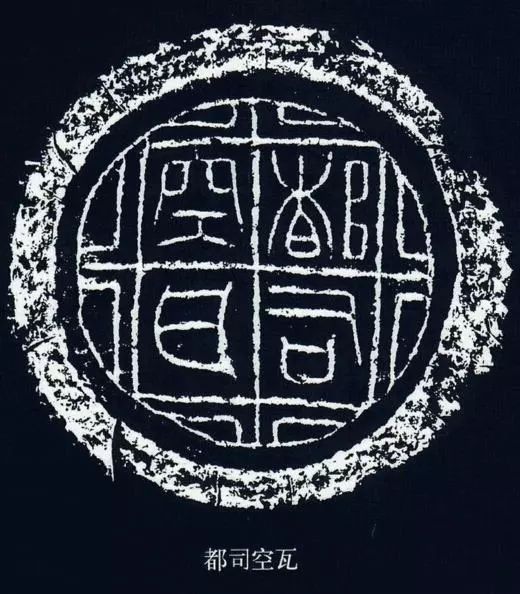

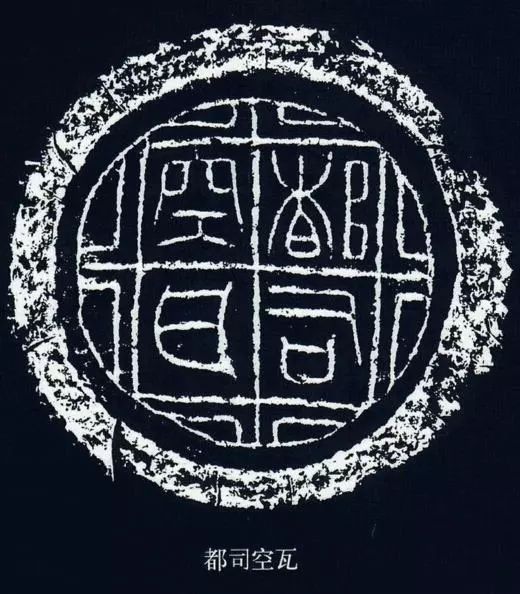

瓦当纹饰主要分为:图案纹瓦当、图像纹瓦当和文字纹瓦当三大类型。

图案纹主要有卷云纹、水纹、植物纹等,这类纹饰是对现实生活中具体的形象进行概括、提炼与抽象。图案是对自然中的行云流水、花草树木的写意,运用简洁的几何线条描写勾勒,赋予线条自身不断成长新的生命力,具有抽象的美感。

经战国(秦)晚期出现至西汉,云纹瓦一直是瓦当的主题纹样,它是从战国以来的葵纹演化而来的。其纹饰带有浓厚的写实寓意,祥云缭绕于建筑之上,似瑶台楼阁、琼楼玉宇,含有吉祥喜庆之意。其花纹特征是:当面中心多为圆钮,或饰以菱形、乳钉纹、叶纹、花瓣纹等。

汉代的图像纹饰继承了周秦的风格主要有四神纹、鹿纹、鱼纹、龙凤图腾纹、人物纹等,但不同于周秦狰狞的美,它更为自由、活泼、开放。这类题材的瓦当,既是对动物形体的崇拜,又是对生命活力的向往,具有自然和浪漫的美。例如,鹿纹瓦当就有奔鹿、鸣鹿、双鹿等不同的题材形式。

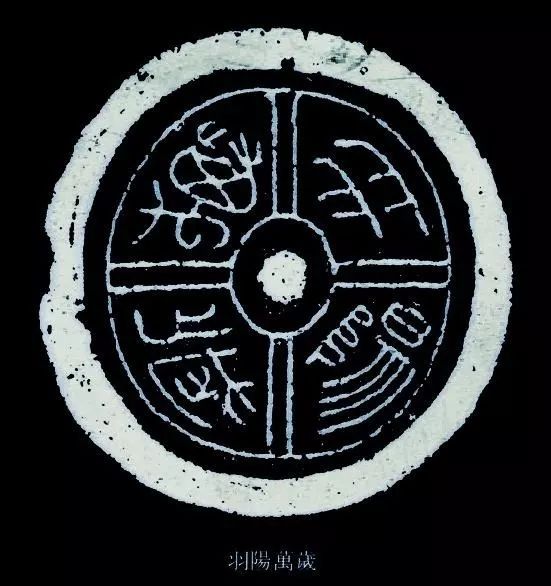

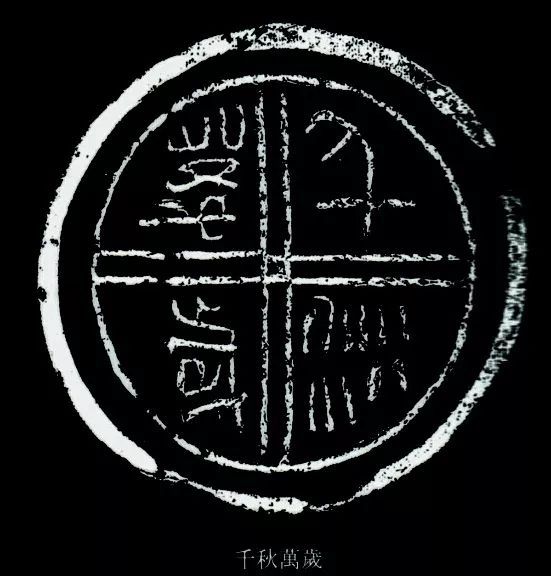

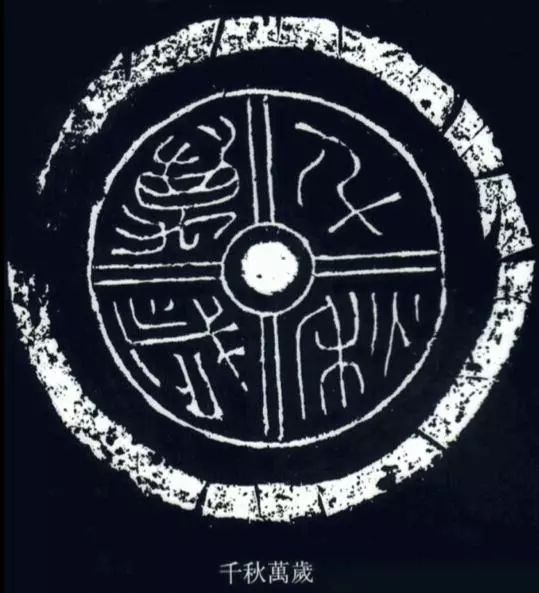

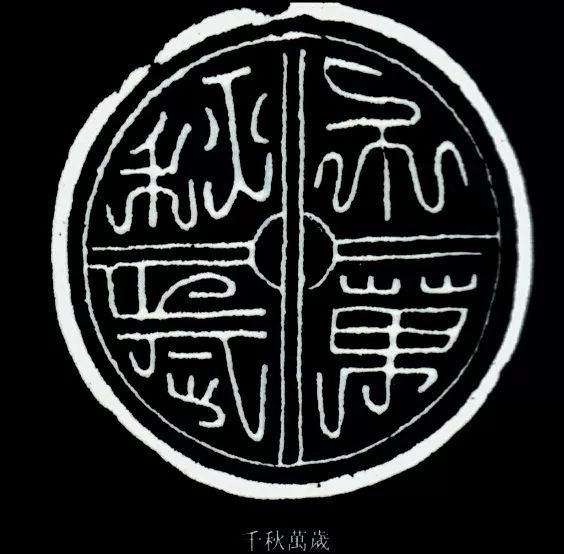

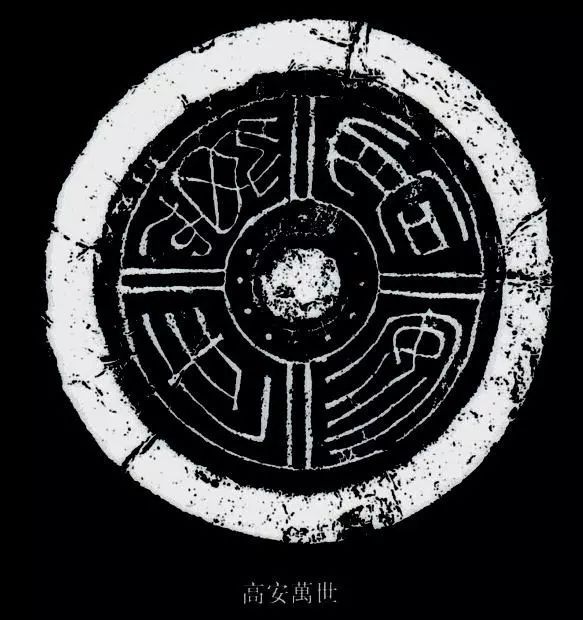

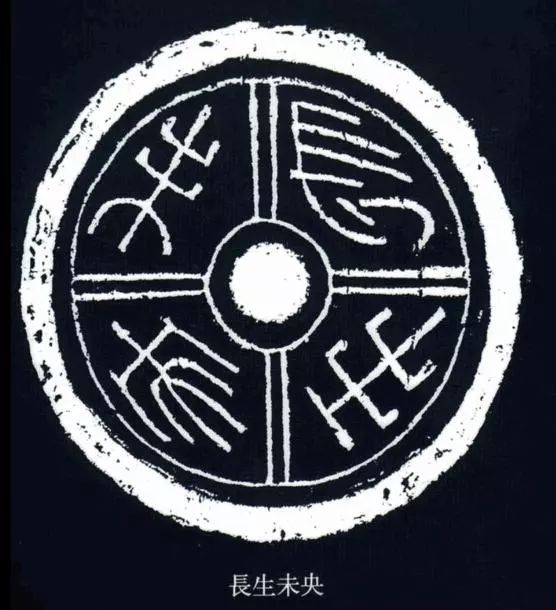

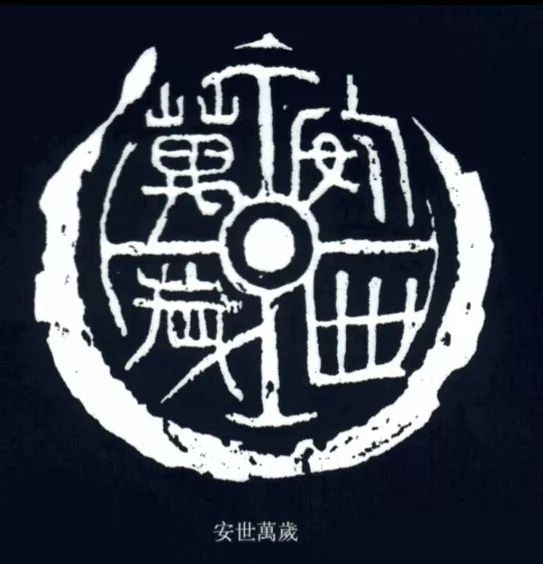

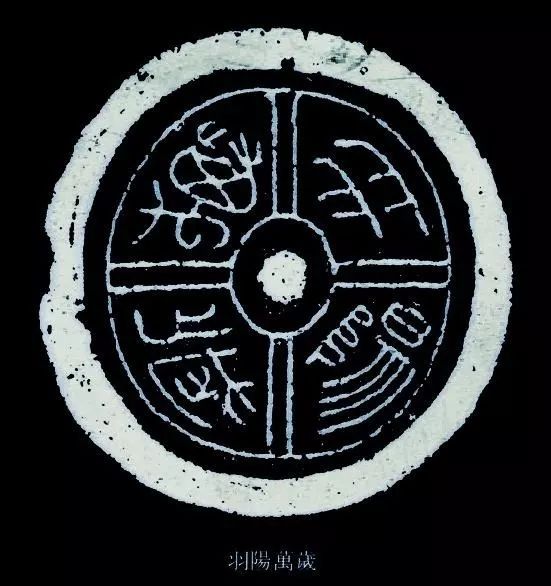

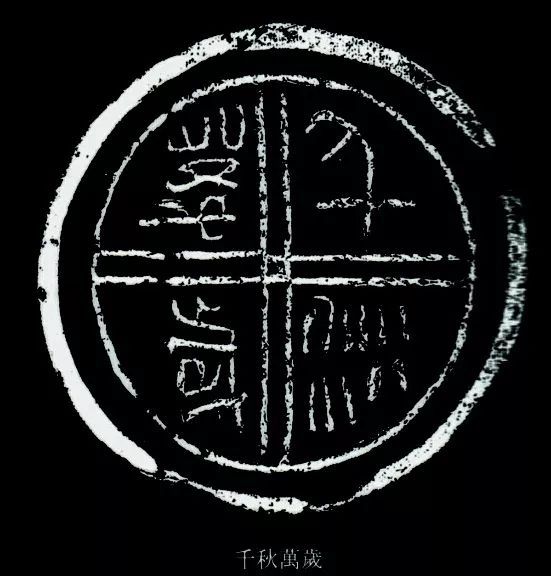

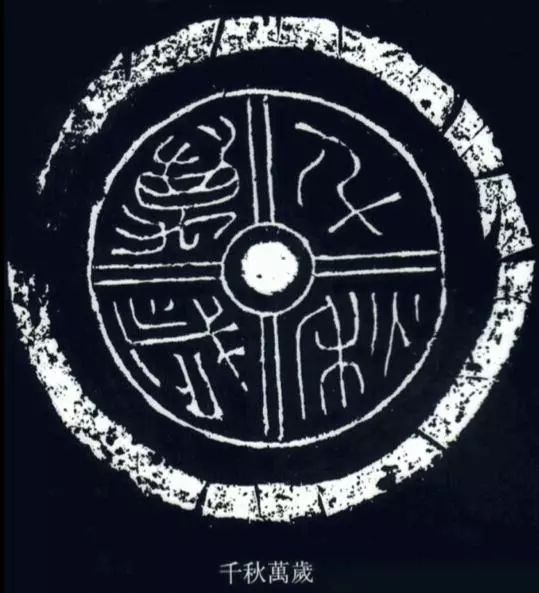

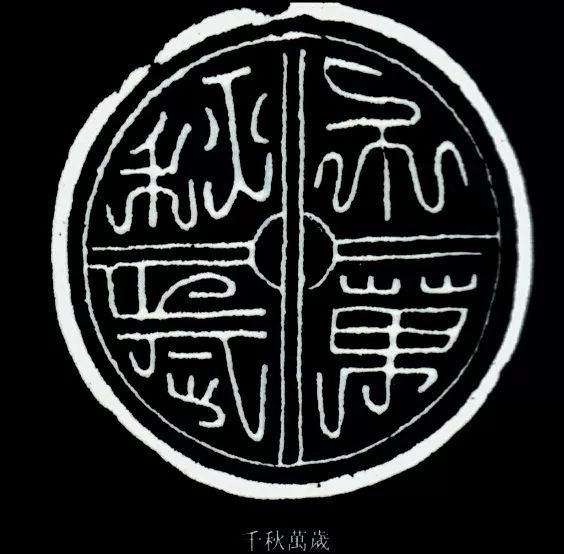

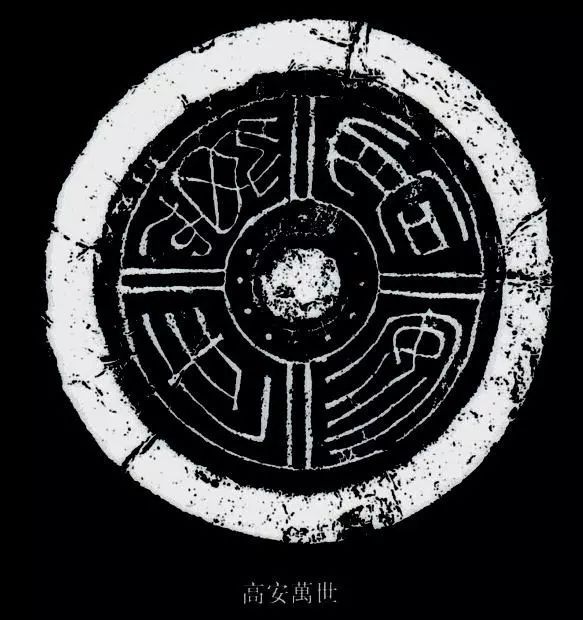

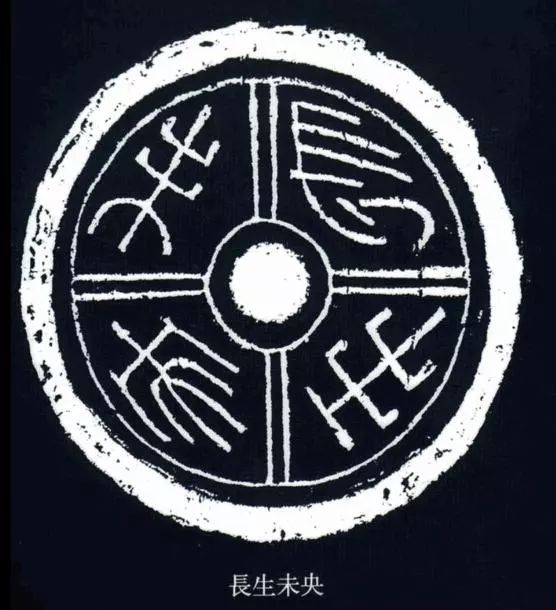

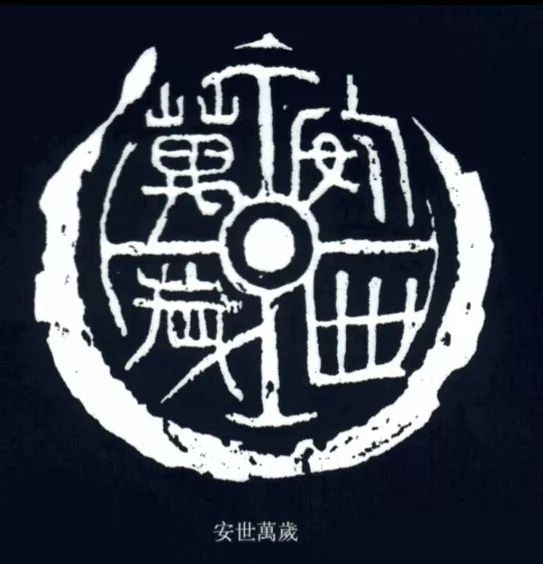

瓦当纹饰发展到西汉时,出现了文字瓦当,并以此类文字瓦当的保存数量最多。文字数从一字至十二字不等,例如“长乐”、“千秋万岁”、“永受嘉福”等,布局疏密相间,用笔粗犷,成为中国陶制品中独具魅力的珍藏。

汉代瓦当装饰艺术特色

汉代瓦当集结中国古典绘画、浮雕、工艺美术及书法于一身,以其独特的装饰手法和艺术形式成为中国古代艺术宝库中一个极具特色的艺术门类,自秦汉千百年来始终散发着经久不息的艺术魅力。

(一)瓦当纹饰的取材美

汉代思想及人伦遵行儒学和经学,许多文学及艺术创作倾向功利与职责,但是瓦当的艺术创作没有被这一思想束缚。汉瓦当创作家们艺术嗅觉敏锐,艺术感悟极深远。汉瓦当取材几乎囊括了天上、地下、神话传说、人类活动各个部分。抽象与纪实、自然与人文、神话与现实共存,其题材丰富、造型优美、结构多变,形神皆备的特点折射出汉代瓦当高超的艺术成就和美学内涵。

(二)纹饰瓦当的造型美

瓦当艺术是造型艺术的一种,除瓦当自身尺寸的造型外,重要的是纹饰的造型。汉代艺术表现的浪漫色彩在瓦当造型上得以诠释。

它以奔放的处理手法,形体姿态的高度夸张,塑造出一个个飞扬流动而又古朴可爱的艺术形象。如四神图像纹瓦当,是不做任何细部处理的以粗线条、粗轮廓直接描绘,看起来笨拙古老,姿态不符常情。但却赋予了图像力量、气势的美,构成汉代艺术古拙质朴的风格。

(三)瓦当纹饰的结构美

瓦当文化的发展兴盛,成熟期的汉瓦当的制作是一次成型,即当面和筒瓦为整体结构,是一种灰色或半灰色的陶制品。半圆瓦筒既是做力学性能的考虑,又具有一种富律动美,圆弧当面作为纹饰造型的背景和映衬,起到增强艺术形象的整体性的美感。

瓦当是兼装饰与实用为一体的建筑配件。这决定了它必须具备为建筑服务的功能性,再兼具一定装饰效果。古代瓦当纹饰颇费匠心的是,其不论是中轴对称结构,辐射螺旋结构还是灵活布局结构,都力图做到主题突出,结构均衡,装饰效果得到最大的发挥。

中轴对称结构:对称结构是中国古典艺术的传统,汉代大多数瓦当纹饰是讲究对称的。以一或多中轴线或中心点,上下左右处理相同形状、大小的纹样,使整个画面既庄重大方,又富有节奏和韵律。

例如绝大多数卷云纹瓦当都运用对称结构,以当面圆心为中心点,上下左右分作四个界格,每一界格为一单元重复一个连续图案。主次、疏密有致,云纹线条的多般变化,又给这种结构增添一种飞扬流动的美感。

辐射螺旋结构:图案瓦当主要采用这种结构,当心即是中心,向四面伸出辐射线,纹样向左或右旋转,着意追求图案内在联系的结构完整。整个画面朴实美观,活泼洗炼,具有极强的韵律感和向上的审美情趣。

任意自由结构:动物图像纹饰就是这种任意结构,画面舒展自由,不拘泥于形式。主体图案占去画面绝大部分空间,以不对称的灵活构图烘托形象的动感,以浓重、粗拙的笔法渲染出一种单纯、烂漫的情怀。自由的造型舒展灵动,脱离了对称、比例、节奏等形式规律。布局依形的大小或多少而变,有一种活泼生动的美。如四神瓦当纹样,文字瓦当,都是极具代表性的自由布局结构。

(四)文字瓦当的艺术性

文字瓦当的文辞多为一些祈福的吉祥话语,如“万岁富贵”、“千秋长安”、“常生无极”等,这些文字文辞藻丽,书法隽美,其艺术观赏性能与雕琢精致的印章不相上下。有的文字瓦当还将文字与动物纹、云纹等图案组合在一起,附加图形既填补了文字周围的空间,又使得画面充实和谐、生动活泼,增强了纹样的装饰效果。

瓦当文字多为篆书,隶书比较少见,因为篆书“随体诘诎,盘曲纠绕”,线条的可塑性很强,更适合于瓦当特殊的圆形空间。在这特定的范围内,曲直适宜,纵横合度,结体自如,充分发挥了篆文书法的装饰艺术效果,布局能趋于完满,达到了与印章异曲同工的艺术效果。

瓦当的营造者们根据文字的多少、繁简,精心布置线条,或磅礴雄壮、或古朴敦厚、或凌厉刚健、流畅自然,形成错落有致,粗细适宜,达到饱满酣畅,刚柔并济均衡舒适的艺术效果。

线条的粗细节奏与形态节奏有效地保证了当心和圆形边界的均衡稳定,绘制篆书的线条并非僵硬的模型,而是人工进行雕刻,更多的是想表现一种生命的律动感,并且体现了书法的本体美感,是书法中形神皆备思想的体现。

结语

瓦当艺术是古代建筑工艺美术设计与生产工艺相结合的实用装饰艺术,是各朝历代劳动人民充分发挥聪明才智把美学观念融汇于实用化的产物。

德国哲学家黑格尔曾说过:建筑是凝固了的音乐。以此看来那么,瓦当就是中国古建筑华丽乐章中不可缺少的音符。正如路东之先生所说:“秦汉瓦当最直接、最真切地表现了秦汉先民的心思、意愿与才智。”

瓦当的造型千姿百态,它不但是绘画、工艺和雕刻相结合的艺术,也是实用性与美学相结合的产物,在古建筑上起着锦上添花的作用。

瓦当不仅给人以美的艺术享受,瓦当还是研究中国书法、绘画、篆刻等方面的宝贵文物资料,对研究中国古代各个时期的政治、经济、文化等具有重要的参考价值,有待我们继续探索与发掘。 (中国论文网 金洁梅 毛志睿 图片为网络配图 图文版权归原作者所有)

培田古民居建筑群雕刻艺术探析

培田古民居建筑群雕刻艺术探析

清涧石板雕刻艺术研究

清涧石板雕刻艺术研究