黑磷文献

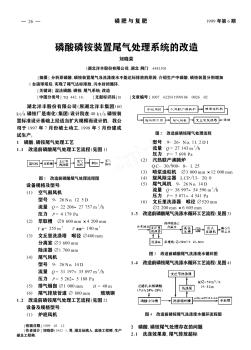

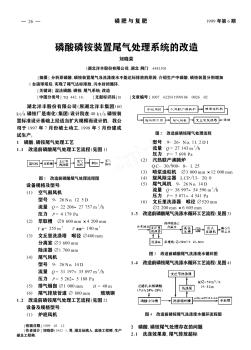

磷酸磷铵装置尾气处理系统的改造

磷酸磷铵装置尾气处理系统的改造

磷酸磷铵装置尾气处理系统的改造

分析原磷酸、磷铵装置尾气及洗涤废水不能达标排放的原因,介绍生产中磷酸、磷铵装置分别增加1 台湍球塔后,实现了尾气达标排放、污水封闭循环。

选择特殊符号

选择搜索类型

请输入搜索

黑磷制备的难度较大,大多通过高能球磨法将红磷转变成黑磷,但由于温度和压力不易控制,合成黑磷的成功率不高。红磷矿化法是一种比较温和的制备高纯度黑磷方法。一种方法是将红磷、Sn、SnI4密封在石英安瓿中,真空下(10-3 mbar)在管式炉中以1.35 ℃·min-1加热到650 ℃并恒温5 h,后以0.33 ℃·min-1降温到500 ℃,通过甲苯回流将目标产品与残留矿化剂分离可得黑磷产品。此外,黑磷制备以及剥离高质量黑磷纳米片等方法的大量报道在一定程度上解决了黑磷制备难的问题。

2014年3月,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室和物理学院陈仙辉教授课题组与复旦大学张远波教授、封东来教授和吴骅教授课题组合作,制备出具有几纳米厚的二维黑磷场效应晶体管,该研究成果发表在《Nature Nanotechnology》杂志上。研究人员利用胶带进行机械剥落的方法从块状单晶中剥出薄片到具有一层热生长的二氧化硅的的退化掺杂的硅晶片上,在此基础上制备出场效应晶体管。当二维黑磷材料厚度小于7.5nm时,其漏电流调制幅度为105量级,I-V特征曲线展现出良好的电流饱和效应。晶体管电荷载流子迁移率还呈现出厚度依赖性,当二维黑磷厚度10nm时,获得最高的迁移率值~1,000cm2V-1s-1,由此表明二维黑磷场效应晶体管具有极高的应用潜力。

2014年7月,中国人民大学物理学系季威教授研究组在国际上首次使用理论计算对多层黑磷材料的几何和电子结构进行了系统研究,发现了多层黑磷的奇特物性,独立预测多层黑磷材料的直接带隙半导体特性、层厚相关带隙调控、高载流子迁移率和各向异性的力学和输运性质,并与实验相互印证;此外,研究还预言了该材料特殊的层间作用机制和光学线性二色性,后已被国内外多个实验小组证实。研究成果以”High-mobility transport anisotropy and linear dichroism in few-layer black phosphorus”为题发表在《Nature Communications》(DOI: 10.1038/ncomms5475)上。

2014年9月,上海大学应用数学和力学研究所的江进武教授及其合作者一起基于第一性原理计算,揭示了二维黑磷(black phosphorus)具有明显的纯天然的负泊松比现象,并且阐述了负泊松比和纳米褶皱之间的直接联系,从而为黑磷的实际应用提供更好的理论基础,且已经被国内外多个研究小组重复。研究成果以“Negative poisson’s ratio in single-layer black phosphorus”为题发表在《Nature Communications》(Doi:10.1038/ncomms5727)上。

2015年9月,中国科学院深圳先进技术研究院喻学锋研究员与香港城市大学朱剑豪教授、深圳大学张晗教授合作,采用联合探头超声和水浴超声的液态剥离法,可控制备横向尺寸约为2.6 nm的单原子层厚度超小黑磷量子点,并展示了优异的近红外光学性能,在808 nm的消光系数为14.8 Lg-1cm-1,光热转换效率达28.4%. 在近红外激光的照射下能够显著杀死肿瘤细胞,并在多种细胞系中均展现出良好的生物相容性,同时因磷是生物体内必须元素,使其在生物医学领域的应用具有无可比拟的优势。相关研究论文发表于《Angew. Chem. Int. Edit.》(DOI: 10.1002/anie.201506154)上,并被作为封面报道及热点文章。

2016年3月,苏州大学李桢教授课题组与华东理工大学赵崇军课题组合作,利用高能球磨法成功制备出具有生物相容性的PEG修饰的黑磷纳米颗粒,并展现出良好的光学性质,首次利用光声成像的方法研究了黑磷纳米颗粒在生物体内的富集与代谢,并利用光热治疗的方法达到治疗肿瘤的效果。相关研究论文发表在《Biomaterials》 (DOI:10.1016/j.biomaterials.2016.03.022)上。

2016年9月,中科院深圳先进技术研究院的喻学锋研究员与中南大学冶金与环境学院杨英副教授以及物理与电子学院肖思副教授等合作,利用黑磷量子点的近红外强吸收和高光电转换能力,将黑磷量子点沉积于多孔导电聚苯胺薄膜表面,制备出可红外光响应的光阴极,与光阳极形成互补的光吸收,将器件的光吸收范围扩展至可见-红外波段,从而组装成可双面进光的准固态染料敏化太阳能电池。沉积黑磷量子点后光阴极实现了对低能红外光子的充分利用,并有效增加了器件的光生载流子浓度,从而将太阳能电池的光电转换效率提高了20%。该研究成果表明黑磷量子点在太阳能电池、光伏器件等领域的巨大应用潜力。

2016年9月,东南大学物理系王金兰教授课题组在《Angew. Chem. Int. Edit.》(2016, 55, 11437)上发表了关于黑磷降解的研究进展,首次从理论上给出了少数层黑磷在环境中发生降解的完整机制,即①光照下,更具反应活性的超氧根阴离子(O2-)在黑磷表面的产生;②O2-与表面磷原子的吸附与P=O键的形成;③水分子作用下,黑磷表面P-P键的断裂分解。并由此提出了利用完全氧化的黑磷来作为保护层的设想,即利用完全氧化的表面的P-O-P键来固定表面P原子,达到保护黑磷的目的。 此外,王金兰教授课题组还与燕山大学柳忠元实验组合作,首次报道了通过掺杂碲减缓二维黑磷在环境中的降解从而大幅提高其稳定性的全新思路,论文发表在期刊《Advanced Materials》(DOI:10.1002/adma.201603723)上.

2016年10月,中科院深圳先进技术研究院喻学锋研究员与深圳大学张晗教授、香港城市大学朱剑豪教授等合作,在《Nature Communications》(Doi:10.1038/ncomms12967)上发表的基于黑磷的生物可降解光热转换材料,用于实现高效安全的肿瘤光热治疗的研究进展。团队采用了乳化溶剂挥发法,制备了一种高分子聚合物(PLGA)包裹黑磷量子点(BPQDs)的核壳结构纳米球(BPQDs/PLGA),所形成的聚合物壳层能将内部黑磷量子点与生理环境隔绝开,保证黑磷量子点在治疗过程中的性能稳定。光热治疗结束后,黑磷量子点又会随PLGA壳层的逐步降解得到缓释和降解,进而安全代谢出体外。实验表明,BPQDs/PLGA具有很好的生物安全性和肿瘤被动靶向性,并展现出很高的光热治疗效率,实施五分钟的近红外光照,即可有效的杀灭肿瘤。这种新型生物可降解光热转换材料的成功研发,可推动光热治疗技术的实际临床应用,并为今后纳米材料的生物医学应用提供指导和借鉴。

2016年10月,深圳大学光电协同创新中心张晗教授与美国凯斯西储大学戴立明教授、湖南大学王双印教授等合作,成功开发出一种新型、简易的热蒸发法(Thermal-vaporization transition, TVT),用于制备钛或碳纳米管支撑的黑磷材料,并首次发现了所制备材料在析氧反应 (Oxygen evolution reaction, OER) 中的电催化活性。研究成果发表在学术期刊《Angewandte Chemie International Edition》(DOI: 10.1002/anie.201607393)上。

2016年11月,中南大学刘又年教授团队与合作者在肿瘤的多模式治疗方面取得了重要进展;研究人员通过超声剥离制备黑磷纳米片,利用其多褶皱结构以及表面带有负电荷,实现了阿霉素高达950%的负载,远高于纳米药物载体的负载量。 近红外光照下,纳米片可有效的产生光热和活性氧,进而加快阿霉素的释放,并增加细胞膜的通过性和对药物的摄取。体外和体内实验表明,黑磷纳米片可将阿霉素的化疗、黑磷的光热和光动力活性有效结合起来,实现三种治疗模式的联合消除肿瘤。黑磷在体内可逐渐分解为对生物体无害的磷酸根离子,血常规分析以及肝、肾功能检测结果表明,注射黑磷的大鼠各项生化指标正常。基于此此,黑磷纳米药物运输体系为实现对肿瘤的安全、高效联合治疗提供了一崭新的平台;相关研究结果发表在《Advanced Materials》 (DOI: 10.1002/adma.201603864)上。

2016年10月,深圳大学张晗教授、清华大学梅林副教授以及哈佛大学施进军教授联合课题组在黑磷的生物医学应用方面取得进展,成果以封面论文发表在《Advanced Materials》(DOI: 10.1002/adma.201603276)上,他们采用优化的液态剥离法制备的黑磷纳米薄片,研发了一种负载临床化疗药物阿霉素的黑磷纳米片载体系统。由于黑磷纳米薄片表面易于功能化和较大的比表面积,为化疗药物分子的大量吸附奠定基础;优异的光学及光热转化性质使其在808 nm激光照射下能够产生局部高热,可以用于肿瘤的光热治疗,也能够驱动药物的释放;对黑磷载药纳米薄片在生物体内的安全性研究表明黑磷载药纳米薄片具备很好的生物相容性;研究中采用的生物响应调节的化疗-光热治疗联合治疗在免疫缺陷的裸鼠身上取得了强化的抑瘤效果。本研究为黑磷在生物医学中的应用提供了新的思路,同时也为今后更为系统的动物体内研究奠定了一定的基础。

2017年1月,复旦大学物理学系教授晏湖根课题组在少层黑磷的红外光学特性及其能带调控方面取得进展,研究成果发表在《Nature Communications》(Doi:10.1038/ncomms14071)上;他们采用改进的机械剥离法制备出面积相对较大的少层黑磷,并对其进行红外光谱学表征,系统、深入地研究了2–15层(厚度1到8纳米)黑磷的能带结构随着层数的演化规律;研究发现,在少层黑磷中,价带和导带发生劈裂,产生一系列子能带,光谱学表征结果可以很好地反映这一量子化的现象。除了最低能级之间的跃迁,还可以清楚地观察到高能级之间的跃迁,甚至在10层以上的黑磷中可以观察到更高能级之间的跃迁。随着层数的增加,吸收峰的位置向低能方向移动,而且子能级之间的间隔越来越小,在体材料中演化为准连续的能带。研究结果表明,红外光谱可以通过非破坏的测量方式,准确、方便地确定黑磷的层数和晶体方向,此外,通过施加单轴应力来调控黑磷的能带结构这一结果预示着黑磷在应力传感领域有着广阔的应用前景。这项工作为少层黑磷在红外探测器、调制器以及应力传感器方面的应用奠定了基础,揭示了黑磷在中、长波红外探测器产业的巨大潜力,可为红外夜视、卫星遥感等国防工业领域添砖加瓦。

2017年4月,深圳大学范滇元院士团队张晗教授课题组与合作者在黑磷纳米光探测器研究上取得重要突破,相关研究成果以题为 “Environmentally Robust Black Phosphorus Nanosheets in Solution: Application for Self-Powered Photodetector”的内封底文章发表在《Advanced Functional Materials》(DOI: 10.1002/adfm.201606834)上。他们选用KOH作为电解质,在溶液的环境下测试了液相剥离制备的少层黑磷纳米片的自供电光探测性能以及其稳定性。研究发现,黑磷纳米片在KOH电解液中的光电流能达到265 nA/cm2,一周之后其光电流大小仍有103 nA/cm2,表明黑磷纳米片在KOH电解液中具有优异的光探测能力以及良好的稳定性。并且通过对KOH电解液的浓度和偏压进行调控,有效的提升了黑磷纳米片的光探测性能。本工作不仅得到了黑磷纳米片光探测性能和电解液浓度的关系,还说明黑磷纳米片作为低功耗光探测器件中具有良好的性能与潜力。

2017年10月,深圳大学张晗特聘教授课题组中科院深圳先进技术研究院喻学锋研究员团队和武汉大学廖蕾教授团队合作,通过金属离子修饰的方法制备出高稳定性且高性能的黑磷晶体管。研究成果发表在在《Advanced Materials》(DOI: 10.1002/adma.201703811)上。在本项研究中,研究团队发明了一种金属离子修饰黑磷的方法,通过阳离子-π相互作用,在溶剂中自由分散的金属阳离子(如银离子)可以自发的吸附到黑磷的表面,钝化黑磷中磷原子的孤对电子,进而极大提高了黑磷片层的稳定性。与此同时,金属离子的修饰过程相当于在黑磷中引入了更多的空穴,可调控本来双极性偏p型的黑磷的半导体特性,其空穴传导侧的输运性质得到进一步提升。由于金属离子和黑磷之间是一种较弱的超分子相互作用,金属离子对黑磷的修饰过程较之前开发的化学方法更加可控,而且普适性更高,除银离子外,镁离子、铁离子、汞离子都可以实现对黑磷稳定性的增强和半导体特性的调控。这种技术为制备高稳定性且高性能黑磷晶体管提供了一种简单有效的新方法,并且可极大拓展黑磷在各种电子和光电器件领域的应用。

2017年12月,中南大学化学化工学院刘又年教授团队与北京大学郭少军教授合作,创新性地将黑磷纳米片材料用于神经退行性疾病的治疗。黑磷纳米片上丰富的磷原子可以高效结合神经退行性疾病患者大脑中的过量铜离子,降低铜离子相关的病理过程,并抑制铜离子催化的氧化物种生成。更为重要的是,黑磷纳米片具有良好的光热性质,光热可以促进血脑屏障的通透性。因此,通过控制近红外光可以调控黑磷纳米片穿越血脑屏障,实现脑内治疗。细胞和动物实验结果表明,该纳米药物可以有效降低神经细胞内氧化压力,保护神经免受氧化损伤,黑磷纳米片可以有效穿越小鼠血脑屏障进入大脑,且对正常组织无明显毒副作用。相关研究成果发表在《Advanced Materials》(DOI: 10.1002/adma.2017034581703458)上。

2021年8月5日,中国科学院深圳先进院李红昌团队、喻学锋团队和李洋团队等合作的研究成果发表于纳米领域国际顶级期刊《自然—纳米技术》(副研究员邵喜明和研究助理丁智昊为论文并列第一作者,李红昌研究员,喻学锋研究员和李洋副研究员为共同通讯作者)。研究团队选取黑磷纳米材料为研究对象,通过精细的细胞生物学和分子生物学研究,发现纳米材料在细胞内能够精准靶向特定生物分子,并获得独特的生物效应,籍此提出了以分子细胞生物学机制为依托的纳米精准分子靶向药物概念,为纳米药物研发开辟新路径。 2100433B

黑磷具有正交结构且是反应活性最低的磷同素异形体。其晶格是一个相互链接的六元环,每个原子都与其他三个原子相连。黑磷在常温常压下是一种热力学稳定的磷的同素异形体,因此黑磷难以制备,一般是通过将白磷在高压条件下(12 000 atm)加热制得。黑磷在外观、性能和结构上都很像石墨,呈现黑色、片状,并能导电,链接原子呈褶皱的片状。在层状黑磷结构中的声子、光子和电子表现出高度的各向异性,在电子薄膜和红外线光电子技术上有重大潜在应用价值。在黑磷中光吸收对光偏振、薄膜厚度和掺杂十分敏感。黑磷光电晶体管也表现出在红外和可见光中的高光谱检测。黑磷与石墨的相似之处还包括可剥离的可能性,形成亚磷,一种具有优良电子转移性能的类石墨材料,剥离的黑磷暴露在空气和水中时会被氧化,在真空中加热到400 ℃时升华。这种高质量、层数少的黑磷纳米片可以通过液相剥离制备。

污水中生物除磷的过程 1、除磷菌的过量摄取磷 好氧条件下,除磷菌利用废水中的BOD5或体内贮存的聚-羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,另外绝大部分的磷则被合成为聚磷酸盐而贮存在细...

磷有、红磷 、黑磷3种同素异形体 。又称黄磷,是白色至黄色的半透明固体,很软并像蜡,熔点为44.1℃ ,沸点280℃,密度1.82克/厘米3。的性质不稳定 ,能自动地转变为稳定的红磷,常温下这种转变非...

+5

磷酸磷铵装置尾气处理系统的改造

磷酸磷铵装置尾气处理系统的改造

磷酸磷铵装置尾气处理系统的改造

分析原磷酸、磷铵装置尾气及洗涤废水不能达标排放的原因,介绍生产中磷酸、磷铵装置分别增加1 台湍球塔后,实现了尾气达标排放、污水封闭循环。

近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋课题组与暨南大学教授陈填烽课题组合作,设计合成了一种黑磷/氧化铋二维异质结,在小鼠模型上实现了X射线诱导光动力协同放射治疗。该项研究成果以 Stable black phosphorus/Bi2O3 heterostructures for synergistic cancer radiotherapy 为题发表在生物材料期刊 Biomaterials 上,论文共同第一作者为深圳先进院助理研究员黄浩和暨南大学博士贺利贞。

与传统的放疗、化疗相比,光动力治疗因其微创、低毒等优势广受关注。但常规光动力治疗采用穿透能力较差的可见或近红外光作为激发光源,对于较深位点的肿瘤治疗效果欠佳。X射线拥有极强的组织穿透能力,以X射线为能量源可以同时整合成像与治疗为一体,被誉为下一代诊疗手段。然而,大多数常用的有机光敏剂和无机半导体光敏剂均无法被X射线有效激发,而且临床疗效还受到辐射剂量和增敏剂毒性的限制。因此,开发高效低毒的X射线光敏剂意义重大。围绕该项课题,喻学锋团队以黑磷、硒化铋等二维材料为基础,设计了一系列X射线肿瘤诊疗剂(Small, 12, 4136, 2016、Biomaterials. 11, 4848, 2017)。

在该项工作中,研究团队通过控制水解扩散,在黑磷纳米片表面原位生长了氧化铋纳米颗粒,氧化铋成功占据黑磷的表面缺陷,极大提升了该异质结在水环境中的稳定性并将该材料用于体内的X射线诱导光动力学协同放射治疗。利用铋原子的大光电散射截面以及黑磷与三氧化二铋之间形成的Z型能带结构,实现了X射线辐照诱导的单线态氧高效发生,促进了对肿瘤细胞的有效杀伤。由于磷、氧、铋等元素的低生物毒性和可代谢性,这项研究在癌症临床治疗方面具有巨大的应用前景,也为构建环境稳定的黑磷基异质结提供了一种有效策略。

该研究工作得到了中科院前沿科学研究重点计划、国家自然科学基金、深圳市基础布局等项目的资助。

黑磷/氧化铋异质结制备及放疗增敏原理示意图

来源:中国科学院深圳先进技术研究院

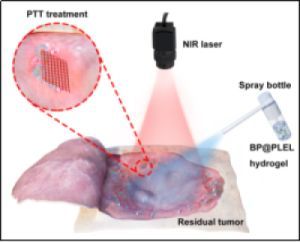

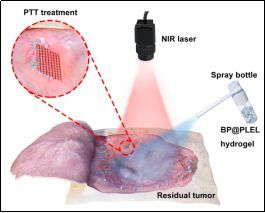

近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋、王怀雨与香港城市大学教授朱剑豪等合作,成功制备出基于黑磷纳米片的近红外响应光敏水凝胶,可用于癌症手术与光热协同治疗和创面修复。

癌症治疗目前仍以手术切除肿瘤组织为主,但其中会面临创伤较大、伤口易感染和术后局部复发率高等难题。新兴纳米光热治疗技术具有适用范围广、非侵入、选择性强、过程简便、正常组织损伤小等优点,在肿瘤治疗领域有巨大的应用价值。但光热治疗技术作为独立的癌症治疗手段,也存在近红外光穿透深度受限、纳米光热制剂体内残留等问题,这限制了其临床应用。

在该研究中,研究团队将生物可降解的黑磷纳米片与温度响应水凝胶进行复合,制备了一种可喷涂的新型光敏水凝胶光热制剂。黑磷优异的近红外光热效应可使水凝胶在伤口表面迅速凝胶化,清除癌症手术治疗后的残余肿瘤组织,且可以杀死细菌避免伤口感染。同时,黑磷和水凝胶都具有良好的生物可降解性和生物相容性,在光热治疗之后可以缓慢降解,安全地代谢出体外。这种新型光敏水凝胶的成功研发,有助于推动光热治疗技术的实际临床应用。研究团队已申请相关发明专利,正积极推动申报相关临床应用许可,以早日将其用于临床。

相关研究成果以Black-Phosphorus-Incorporated Hydrogel as a Sprayable and Biodegradable Photothermal Platform for Postsurgical Treatment of Cancer为题发表在《先进科学》上,博士邵俊东为论文第一作者,深圳先进院为第一完成单位。该研究得到了中科院前沿科学研究重点计划、国家自然科学基金、深圳市孔雀团队、深圳市基础研究布局项目等的资助。

黑磷基光敏水凝胶肿瘤治疗示意图

来源:中国科学院深圳先进技术研究院

本文转自:http://www.siat.ac.cn/kyjz2016/201803/t20180316_4975031.html仅供参考

近日,中国科学院深圳先进技术研究院喻学锋研究员、王怀雨研究员与香港城市大学朱剑豪教授等合作,成功制备出基于黑磷纳米片的近红外响应光敏水凝胶,用于癌症手术与光热协同治疗和创面修复。相关论文"Black-Phosphorus-Incorporated Hydrogel as a Sprayable and Biodegradable Photothermal Platform for Postsurgical Treatment of Cancer"发表在国际著名学术期刊《先进科学》(Advanced Science)上,影响因子9.034。论文第一完成单位是中科院深圳先进技术研究院,第一作者是邵俊东博士。

癌症的治疗目前仍然以手术切除肿瘤组织为主,但是面临一些亟待解决的难题,如创伤较大、伤口易感染和术后局部复发率高等。新兴的纳米光热治疗技术具有适用范围广、非侵入、选择性强、过程简便、正常组织损伤小等优点,在肿瘤治疗领域展现出巨大的应用价值。然而,光热治疗技术作为独立的癌症治疗手段,也存在近红外光穿透深度受限、纳米光热制剂体内残留等问题,限制了其临床应用。

图:黑磷基光敏水凝胶肿瘤治疗示意图。

针对这一问题,研究团队将生物可降解的黑磷纳米片与温度响应水凝胶进行复合,制备了一种可喷涂的新型光敏水凝胶光热制剂。黑磷优异的近红外光热效应可以使得水凝胶在伤口表面迅速凝胶化,清除癌症手术治疗后的残余肿瘤组织,并且可以杀死细菌避免伤口感染。并且黑磷和水凝胶都具有良好的生物可降解性和生物相容性,在光热治疗之后可以缓慢降解,进而安全的代谢出体外。这种新型光敏水凝胶的成功研发,有助于推动光热治疗技术的实际临床应用。研究团队已申请了相关发明专利,正积极推动申报相关临床应用许可,争取早日将其用于临床。

本项研究得到了中科院前沿科学研究重点计划、国家自然科学基金、深圳市孔雀团队、深圳市基础研究布局等项目的资助。

参考文献:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201700848