悉地国际 机电业务总经理 电气总工程师 设计副总裁 李炳华

悉地国际 智诚机电设计顾问中心 设计总监 刘文捷

今天,智能建筑已经不再是一个概念,而变成了城市中的一道风景,而智慧城市已经成为未来城市发展的新方向。这一切说明,我国已经进入了智能建筑全面发展的时期。智能建筑,不仅能合理利用建筑资源,更能将建筑与周边的环境融为一体,利用建筑本身的优势促进自然生态的平衡,甚至利用高科技的设备实现能源的可循环利用,降低人类生活带给自然环境的影响和破坏,提高人类生活的总体水平和全人类的生活质量。

记者近期采访到悉地国际机电业务总经理、电气总工程师李炳华先生与设计总监刘文捷女士,他们详细分析了智能建筑在中国发展的情况以及未来的前景,并通过一些成功的项目生动的阐述了智能建筑的新技术和新理念。

记者:作为智能建筑领域的专业人士,您觉得什么样的建筑才是真正的智能建筑?

刘文捷:我个人觉得真正的智能建筑必须是同自然环境、使用功能和人紧密结合起来,并注入智能化元素的建筑。

李炳华:我觉得真正的智能建筑是符合《智能建筑设计标准》GB50314的建筑,该标准告诉大家如何设计智能建筑。智能建筑也需要落地,通过施工、验收将其建成,否则就只能是概念。所以,智能建筑归结起来就是是否满足智能建筑设计标准(GB50314),满足标准的才算是智能建筑。

记者:生态和智慧是未来城市发展的两个重点课题,智能建筑凭借得天独厚的优势,可以大有作为。您如何看待中国目前智能建筑发展现状以及未来前景?

李炳华:生态和智慧比智能建筑范围大很多,智能建筑有相应的标准考核,生态和智慧这两种类型已经超出了建筑的范围,他们比建筑的范围更大,有可能是一座小城镇或者城市级的。由此可知,他们概念上有很大的区别,在生态城市或者智慧城市范畴里面,智能建筑的发展除了要满足GB50314标准的要求之外,还要和智慧城市与生态城市相对接。

记者:简单介绍一下您所设计过印象比较深刻的智能建筑?它都采用了什么先进的智能设计手法?

李炳华:水立方是我们设计的智能建筑,它也是目前我们国家智能建筑中一个顶级设计产品,他既满足了奥运比赛中的需求,同时又比别的建筑智能化程度更高。我举两个例子,一是水立方里面的计时记分系统,这个系统对运动员破纪录、名次和成绩,要求精准度非常高,这套系统属于水立方里面体育建筑所特有的系统;另外还有场地扩声系统,这是针对观众席的设计,要求清晰的声音,所以在水立方设计的时候有语言清晰度指标。我们做了模拟分析计算实验,因为在过去我们整个国家这方面比较欠缺,只是一味地注重外形,但是对里面的功能重视不够。其实全球大部分的场馆场地扩音系统都做得很差,包括世界杯的比赛场地,如德国某著名的体育场,但是水立方这发面就做得非常好。如果场地的语音都听不清楚,那表示场馆的设计方案有问题。所以,水立方属于智能化水平最高的建筑之一,比普通的智能建筑有更多的提升。

刘文捷:还有水立方里面的大显示屏,考虑了大屏幕的设置,包括观众的视距,都是按照当时最新的标准进行设计的,有科学的依据和人的直观感受,包括听觉感受和视觉感受。另外,还有记时计分系统,以及相应的比赛系统来保证运动员的感受。在水立方中,运动员一共打破了21项世界纪录,这也是与背后的智能化技术的支持,还有观众和运动员的体验分不开的。

李炳华:水立方的大屏幕能让95%以上的观众可视,所以屏幕中的字体大小,字间距都有要求的,通过一些分析计算出来的。

刘文捷:水立方的安全问题也是当时很先进的技术,采用了数字化安防技术,保证了整个场馆的安全。还有场馆中的机电设备控制,也是采用了每个点的精细化控制,以确保场馆的舒适度。

记者:楼宇自控是智能建筑中很重要的部分,您觉得楼宇自控又有哪些发展趋势呢?

刘文捷:水立方的楼宇控制也是当时比较先进的楼宇控制技术,包括对暖通和机电设备舒适性的控制准确度,观众席的温度要求和场地要求是不一样的,在一个空间里面,不同层次的高度上要有不同的温度控制要求,这件事情是很难的,我们都是通过暖通专业,对座椅通风进行设计等,还得结合我们的控制才能达到温度精准的控制。如:场地需要26度,观众席需要22到24度,这样一个温度差控制问题,不仅需要通过精准的楼宇技术控制,而且温度测点的设置也都深入到物联网,也就是所谓的传感器,就像手脚一样要把整个赛场,所有每个点的位置的温度,都要感测出来,通过测点进行取样,保证最后的PID控制,还有空调在合适的位置送出的合适温度,让运动员和观众都感觉到舒适。而且场馆外的ETFE膜也是需要自动控制的,不但要自动启停,也要控制膜的充气系统。

李炳华:其实用最简单的一句话概况就是:保证比赛正常进行所必须的控制,而且要求是很精准的。刚才刘总也列举了很多例子,我补充几个,像水立方的泳池水温问题,按照国际泳联的规定水温需要在26.5度,不能超过27度且低于25度,这样的水温控制的精准度要求非常高,所以需要智能化的设备来控制,还有一些冰上运动的冰面,它的温度和硬度都是需要楼宇自动化来实现的。

记者:我国建筑智能化产品虽然取得了长足的进步,但还存在一些不足。您觉得存在哪些主要问题?应该如何解决?

刘文捷:我主要讲讲国内的智能化产品,国内产品的品牌与知名度还是有所欠缺,国外一些知名的品牌,如霍尼韦尔HONEYWELL、江森JOHNSONCONTROL等,而国内楼控有待进一步提升品牌知名度,这是产品需要的发展方向。国内产品还提升制造精确度,现在提到的工业4.0,我们只要提升品质,才能保证知名度的提升。

李炳华:因为现在从智能建筑来看,尤其智能控制这块,能真正运行好的案例并不多。行业中也做过一些,能有20-30%正常运行就已经很不错了,绝大部分的项目都是没有达到预期的,比如:办公室的空调控制,按照道理是通过自控系统来调节达到房间的设定温度,大概是24度到25度,但是现在由于种种原因没有达到预期。我们也分析了原因:一是因为赶工期,工程的工期很短,最后都是很仓促的竣工投入使用,投入使用后,建设单位也就不再过问;二是因为工作界面太多,里面的强电、弱电、空调、自控各自有自己的界面,厂家之间的交圈没有处理好。这两个问题是造成自控没有很好发挥作用的很重要的原因。

刘文捷:这和实施非常有关系,如果产品很好,设计也没有问题,但是可能实施起来会因为周期和交圈的问题,造成实施度差,所以后期使用不是很理想。还有物业人员的水平也有一定的因素,也许前期楼宇自控被采用了,但是由于物业运营管理人员的水平与素质没有达到一定高度,对这套系统的操作或多或少有很多问题。

记者:作为建筑设计师或者电气工程师,在推动智能建筑在中国发展,承担了怎样的角色?在工作中应该如何推进智能建筑的发展?

刘文捷:智能建筑想要在中国发展得更好,需要前期的规划和设计,以及建筑使用和功能上的合理,与人和自然的整体融入,这些都是在设计阶段要考虑的因素。我们设计师起到了前期的规划设计的作用,而且包括产品上的应用,设计师引领产品的一些研发方向,建筑设计师和电气工程师也起到了相应的作用。我们在工作中的每个设计都离不开智能建筑的设计,我们要保证采用新技术、新工艺、新科技的东西,这都是设计师的责任。

记者:我国现行政策大力提倡节能减排,从智能建筑角度设计而言,您认为有哪些途径可以实现建筑的节能减排?

李炳华:国家一直在推动节能减排工作,让智能建筑能发挥出它应有的作用,既满足舒适度同时又可以节能。在新编的民用建筑电气设计规范(修订版)中有相关的条款,我们只要按照条款进行实施,就能满足节能减排的要求。我举个例子,办公室以节能为目的控制灯与风机盘管等设备,如果办公室没有人,灯就不应该亮,也不需要调节温度,这是属于从控制角度讲。如果有人来了,窗户的自然光又不足的时候,办公室的灯都需要打开,如果自然光很充足的,尽管办公室有人,也不需要开灯。另外,窗帘的位置要调节相应的角度,避免太阳光引起的眩光,既保证视觉的舒适,又保证环境里面照明的水平,同时又降低了能耗。

我们对办公室的能耗做过分析,以办公室为例,通常是用传统的机械式翘板开关来控制,节能最高的可达70%-80%左右,但是单纯靠自觉性来节能非常片面,通过技术角度来实现节能技术最有必要。

记者:您从事智能建筑研究多年,有很多的理论成果和实践经验,能谈谈从业这么多年,您最大的感受是什么吗?

刘文捷:智能建筑在中国的发展非常快,而且国内的智能建筑与国际也是同步的,我们的建筑标准也在不停的修订,包括从智能建筑的2000版到2006版再到2015版,建筑综合布线标准也与国际接轨,还有安防标准也在修订,另外,我们的智能建筑设计也是向互联网领域发展,并与最新、最流行的时髦技术--物联网和互联网+相结合。

李炳华:我对智能建筑发展有四种感受:

第一、应用面非常广泛,在工业建筑、民用建筑等领域都有比较广泛的应用,而且现在已经逐步推广到住宅的智能家居上。

第二、应用的深度越来越深,而且形成了细化的一些领域和市场,比如智能家居、酒店客房管理系统等,智能建筑某一个领域得到了细化和深化,智能家居市场通过这几年的发展,尽管标准不是很健全,但是已经在这个行业里面形成了一定的影响,所以用技术推动市场,市场反过来对技术又有促进作用。

第三、对于智能建筑来讲,它的某些系统有待提升,需要新的技术来改进这一问题,比如:楼宇自控很多没有达到预期,这个问题也亟待解决,否则花钱没有达到预期,会影响到这个行业的发展,所以现在从《民用建筑电气设计规范》修订版本里面,就推荐采用智能一体化的技术手段,这个手段就是要减少不同产品和不同系统交集界面,进一步促进楼宇控制系统的落地与实施。

第四、智能建筑是实实在在的建筑形式,它有标准来考核和衡量,还可以设计、施工、验收和评价,但是我们也要理性对待,不能以智慧城市概念来炒作。虽然智慧城市还没很好的落地,但是可以借鉴智能建筑的一些经验,并沿着智能建筑这条发展的路径来推动智慧城市的发展,智能建筑如果没有统一的评价体系和标准,那就很难判定为智慧城市。

记者:您怎么看待智能建筑产品发展情况?您比较关注哪些新的产品和技术?

刘文捷:国内在智能产品的发展上可以堪称“百花齐放”,尤其以沿海、深圳和北京的厂家为主,因为智能化系统有20-30个子系统,每个子系统发展的产品就会有很多的厂家,他们的数量非常庞大,发展也非常迅速。虽然产品数量众多,但是品牌知名不够,在未来我们要集中发展国内的品牌知名度,更要将相应的品牌集中起来发展,这样对智能建筑产品的发展应该更有利。

我们设计师比较关注的可能就是品牌知名度和度,另外还比较关注智能新技术,我们希望在设计中采用一些前沿的相对可靠的技术,如:在楼宇自控中,我会关注传输方式较好,同时符合统一的国际协议,并能与其他产品无缝链接,可替换度更好的自控产品。在安防中,现在都是数字化安防和IP式的摄像技术,那么我可能会更关注这方面的技术,还有未来模拟的视频监控,我会关注这块更新的技术。

李炳华:刘总是从子系统的角度谈了智能建筑产品的发展,我从系统的角度再来谈一下,我比较关注的两类产品和技术:一类是智能一体化的技术,它解决传统的控制实施度和可用度;二类是细分领域,智能产品只有做精、做细,才能有更好的发展和提升。目前,细分的智能家居、智能照明控制系统、酒店客房管理系统、体育建筑专用设施系统等都是针对某个领域的特殊需求,开发出相应的产品。以后我们可能会培育出更多这种新品牌和新市场,组合相关的新技术开发相应的产品。

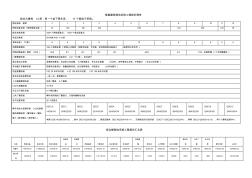

智能建筑弱电系统工程报价清单

智能建筑弱电系统工程报价清单

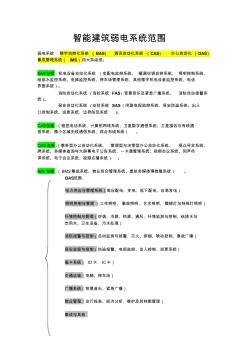

智能建筑弱电系统分类

智能建筑弱电系统分类