一

上海宝山钢铁总厂(1993年7月15日,经国家体制改革委员会、国家经济贸易委员会批准,国家工商行政管理局注册登记,上海宝山钢铁总厂改名宝山钢铁(集团)公司,简称“宝钢”)是中国七十年代后期开始兴建的大型现代化钢铁企业。

宝钢位于上海市北翼宝山区月浦一带,北濒长江,东临吴淞,南靠杨行,西近浏河,距上海市中心的人民广场26公里,江流至东海60公里。厂区面积13.75平方公里,1993年扩建三期工程,增为18.98平方公里。宝钢依托上海雄厚的工业、技术基础,倚江临海,水陆运输通畅,与上海市区、长江沿线及长江三角洲城乡联成一体,直接面向国内外市场。

宝钢所在的这一方土地,记录着中华民族一百多年来,饱受侵凌,反抗、失败,再斗争直至胜利、重振的历史足迹。一百五十多年前,帝国主义列强开始军事侵略日趋衰败的中国,民族英雄陈化成率部在吴淞口誓死抗敌。二十世纪三十年代,中国人民又两次英勇抗击由此登陆入侵上海的日军,谱写了“一·二八”、“八·一三”抗敌的英雄篇章。1949年春天,中国人民解放军渡江南下,在这里展开了解放上海的宝山歼灭战。如今,又在这里兴建起显示中华民族重振雄风的现代化大型企业——宝钢。

宝钢建设于改革开放起始之时,成长于改革开放深入发展之际。从1977年1月酝酿筹建,到1978年12月23日,即中国当代史上具有转折意义的中国共产党十一届三中全会闭幕后一天,举行了为宝钢工程奠基的动工典礼。在1985年9月完成一期工程、1991年6月完成二期工程后,1993年钢铁生产全面达到或超过了设计水平,同时展开三期工程建设,力求在本世纪内形成1100万吨钢的规模,并达到年产粗钢1200万吨。中国人民怀着实现国家现代化的强烈愿望,在中国共产党中央委员会、国务院决定建设宝钢工程后,抓住时机,集中优势的人力、财力、物力,引进先进技术,埋头实干,艰苦创业,高起点地建成了宝钢这一社会主义现代化的国有企业,并使她以自己的高质量、高效率、高效益和创一流水平的实绩,迅速走在全国工业企业的前列,并向世界先进钢铁企业的行列迈进。

二

1976年10月,“文化大革命”结束,中国进入新的历史发展时期。社会主义现代化建设被重新提到最重要的议程上。

党和政府关注着中国钢铁工业的命运,强调必须吸取历史经验,实行改革开放,一方面大力改造老企业,一方面引进外国先进技术和管理,建设新的钢铁生产基地,以适应整个国民经济新发展对基础材料工业的要求。1977年1月,上海市和冶金工业部鉴于上海地方钢铁工业长期缺铁,重新提出建设现代化铁厂的建议。在国务院的有关部、委和上海市一起进行调查研究、酝酿建设新厂的同时,派出考察团,对发达国家特别是日本钢铁工业迅速发展的经验和技术进步状况进行考察。1977年末、1978年初,中共中央政治局和国务院领导进行了两次讨论,作出在上海建设宝钢的战略决策。

建设宝钢这一战略决策,抓住以解决上海长期缺铁问题为契机,从迎头赶上世界先进冶金技术水平,促进全国钢铁工业现代化的大局着眼,决定重点建设一个大型现代化钢铁厂。建设宝钢,引进外国先进技术、装备和现代管理,充分利用国外原料资源,融通国外资金,并且在建设、生产的实践中学习,迅速壮大自力更生的能力,带动冶金机械、电子、电气、能源等相关工业部门技术水平的提高,全面体现了对外开放的战略方针。将这个大厂建在沿海城市——上海,既可通过海路利用国外矿石资源,沟通海内外市场,又拥有工业技术基础、人才、信息、交通运输和销售市场等方面的优势,有利于工程建设和生产经营,更有利于促进沿海、沿江地带的经济发展。这也是我国冶金工业布局上的突破。

经过1977年、1978年两年的调查研究、规划方案、对外谈判、择址勘察、施工准备等紧张的筹备,1978年12月正式动工兴建。当时正值“十年浩劫”之后,上下都憋足了劲,要把被耽误的时间尽快抢回来,在建设进程上急于求成,工期安排考虑不周,前期工作不够充分,同时对“十年浩劫”给国民经济造成破坏的严重程度和国家财政经济状况估计不足,因而动工不久,随着中共十一届三中全会确立的解放思想、实事求是的思想路线深入人心,在整个国民经济实行调整、整顿中,宝钢工程也进行了一系列调整:

(一)从实际出发修改原定过快的工期。1978年7月决定将1978年3月最初拟订的第一座高炉1980年出铁的目标改为1981年底,1979年5月又改到1982年,1980年7月再次决定延至1983年;通过全国人代会质询、工程停缓建和反复论证,1982年5月最后确定出铁目标为1985年9月。

(二)1981年8月,经反复论证,为适应国家财力状况,将原定一气呵成的整个工程划分为一、二期,一期工程由停缓改为续建。1984年2月,在看准了一期工程可以按时投产,经济效益更好的二期工程的准备工作基本就绪后,决定接着建设二期工程。

(三)为了使引进先进技术和壮大国内自制技术装备能力更好结合以及节省外汇支出,1979年4月决定将原定引进全部设备改为主体装备全套引进,少部分设备国内制造或与外商合作制造,一期工程国内制造部分占12%;在这个基础上,积极消化、吸收、引进技术,使二期工程国内设计、制造或合作设计、合作制造的比例显著提高,冷轧、热轧、连铸部分占43.5%,高炉、烧结、焦化部分则占86%。

(四)建设初期,工程投资概算粗略,先干后算,实报实销,敞口花钱。1982年4月,决定一期工程总概算为128.77亿元,其中国内建设投资40.5亿元,38.6亿元由宝钢工程指挥部包干,缺额通过增产节约,自行消化;1987年底,批准二期工程总概算172.4亿元,其中国内建设投资68亿元由宝钢工程指挥部包干。结果一、二期工程都做到了概算不超,尚有节余,避免了投资“无底洞”的危险。

(五)在中国技术进口总公司(简称中技公司)与日本新日铁株式会社(简称新日铁)签订引进成套设备合同批准生效前,通过再谈判,1979年6月将原定现汇支付货款修改为卖方贷款、分期支付,充分利用外资,避免现汇短缺的支付困难。

通过以上一系列调整,付出了一定的代价,却使宝钢工程的决策更加符合国情国力,保证了工程按调整后的计划全面完成。这是贯彻执行中共十一届三中全会精神的胜利,是遵循建设有中国特色社会主义理论的一次成功实践。1985年11月,在宝钢一期工程投产时,中共中央、国务院在贺电中指出:宝钢的建成投产“是我国社会主义现代化建设取得的又一重大成就。这对提高我国钢铁工业的生产技术水平和管理水平,对促进国民经济的发展,加快我国社会主义现代化建设,具有重要的意义”。1979年,邓小平曾经说:历史将证明,建设宝钢是正确的。十五年过去了,这个反映了中国现代化发展必然趋势的预言,已经并将继续为事实所证明。

通过一、二期工程建设,宝钢已成为年产671万吨钢,大型化、连续化、自动化的冶炼、轧钢现代化的大型钢铁联合企业,现代化企业主要装备有:4063立方米高炉二座、450平方米烧结机二套、50孔焦炉四组、300吨转炉三座、1900毫米双流板坯连铸机一套、1300毫米初轧机一套、2050毫米热连轧机一套、2030毫米冷连轧机一套、Φ140毫米无缝钢管连轧机一套,主副原料码头、综合料场,2×35万千瓦的火力发电机组,还有与生产过程控制用计算机六十八台,以及化工、制氧、水源、水路铁路公路运输、环保、绿化,形成了一个技术密集、结构复杂、工程浩大的生产系统,以及为生产生活服务的外围配套、市政设施、生活区等配套设施。

宝钢工程是我国现代化建设中坚持对外开放,引进国外先进技术,又努力促进自力更生能力逐步壮大的特大型项目。宝钢的技术装备建设经历了三个阶段:从成套引进到分交、合作设计、合作制造,直到在消化吸收引进技术的基础上,以国内为主设计制造,同时继续密切注视国内外技术新动向,有重点的引进适用的最新技术,并着重依靠社会协作,组织开发创新。宝钢在建设和生产过程中,按平等互利原则,有效地利用国外的智力、资金和原料资源。一、二期工程期间,日本、德国、美国、法国、卢森堡等国家的专家3578人次,按合同规定陆续到宝钢从事施工和生产指导;同期,6282人次的中方技术、管理人员和技术工人,到国外进行谈判、考察、合作设计、驻厂监造、实习培训。近万人次的人员往来,使宝钢能充分利用外国智力的传授、支持,迅速掌握当代的先进技术和管理,较快地提高员工队伍的素质。澳大利亚、巴西、印度、秘鲁、南非等国家二十多个矿点从海路供应宝钢所需要的高品位铁矿,保证高炉生产的原料供应。

宝钢工程在完成基本建设工期、质量、投资额三大指标上创造了优异实绩。由于实行以工程总进度为中心的网络管理,一期工程30个一级项目、234个二级项目、1152个三级项目,全部按“八五·九”一号高炉点火目标排定的日进度计划建成投产。二期工程28个一级项目、222个二级项目和1165个三级项目,也按时完成。在工程质量上,由于积极推行全面质量管理,开展群众性创全优工程活动,强化工程实物质量的保证体系,对工程质量进行全过程控制,特别是冶金部定期组织的严格检查,使单位工程质量优良率分别达到96.7%(一期)和98.4%(二期),整个一期工程和二期的冷轧、热轧、连铸工程均获国家质量奖金质奖。在投资管理上,由于在1980年通过精心核算,编制出工程定额、材料价格、费用标准等方面平均先进的单位估价,保证了1984年开始对以人民币支付的建设费用实行按概算包干,同时厉行增产节约,强调“重点工程重点节约”,结果在一、二期工程国内建设投资共计108.5亿元中节约4.8亿元,外汇投资47.8亿美元也略有节余。在国家不断改革价格体系、调整汇率,可变因素风险较高且工期长达十多年的情况下,一个三百亿元的工程做到了“四包两保”(“四包两保”:即宝钢二期工程建设中实行的由工程指挥部包国内建设费用、包外汇额度、包建设工期、包形成综合生产能力,保证投资不超,保证工程水平不低于一期),避免了重犯基本建设中“决算超预算,预算超概算”的积弊。

宝钢工程建设成功地采用了现代施工技术和现代工程管理。在国内首先采用大规模机械化施工,动用17000多台施工机械,从水下到水上,从地下到高空,进行立体化作业,机械化施工率达到96.8%。在工程建设中,依靠广大工程技术人员和工人,坚持系统学习消化、开发应用新的技术,整个工程施工技术是高水平的,取得一系列具有显著经济效益和社会效益的重大成果,一期工程施工新技术获得1989年“国家科技进步特等奖”,二号高炉技术成果列入1992年“全国十大科技成就”。其中软弱地基处理、混凝土工程技术、钢结构及焊接技术,达到当时国际同类工程八十年代初的水平。在宝钢建设中学习和应用现代工程管理的理论和方法,逐步形成了有自己特色的“六全”、“四结合”(“六全”:指宝钢工程管理上实行全系统规划、全目标控制、全程序组织、全方位指挥、全功能协调和全责任承担;“四结合”:即在宝钢工程(主要是二期工程)建设中设计、设备制造、施工、生产单位的“四方”,从设计开始各个阶段实行紧密合作的“四结台”体制)的工程系统管理方式。宝钢工程系统管理的成果,荣获1993年“国家科技进步一等奖”。

实践表明,宝钢工程的总体设计、设备制造、建筑施工、设备安装、施工技术和工程管理是成功的,成果丰硕,有所创新,在我国工业建设史上写下了光辉的一页。

三

在一期工程开工后,各项生产准备即纳入整个建设规划,并按照中日双方签订的第四号技术协作合同(J-K合同)同步展开。通过七年严格而周密的生产准备,宝钢人驾驭、控制住了这套庞大复杂的生产系统,使投产一次成功并安全、稳定运行,在分期投产后一、二年内达到设计指标。在我国改革开放的有利环境内,在全国经济加快发展和对钢材需求日益增长的刺激下,在企业内部技术不断进步、经营管理深入改革和职工队伍素质逐步提高的条件下,宝钢的生产水平和经营效益逐年大幅度提高。国家对宝钢的三百亿元投入,正在转化成越来越多的产出。

由于建设工期延长,生产准备赢得了更充分的时间。在人员、技术、物资、经营管理等千头万绪的准备工作中,人员准备是中心环节。在上海市和冶金部的直接组织和各方支援下,来自全国29个省、市、自治区,二千多个单位的精兵强将,从五湖四海汇集到宝山,组成宝钢生产人员的基本队伍。这支队伍的建设,以掌握引进技术、上岗位合格操作、保证顺利投产为目标,为此,企业不断对员工进行中共十一届三中全会基本精神的教育和“三感教育”(“三感教育”:即宝钢初期工程指挥部在全体建设者和生产人员中进行的,要树立建设宝钢的光荣感、责任感、紧迫感的教育活动。“三感教育”贯穿于宝钢两期工程建设和生产准备、投产的全过程,成为宝钢人的强大精神动力),新技术和外语培训,组织员工到国内各钢铁厂进行管理、操作的对口实习培训,选派一部分技术骨干到国外进行对口操作实习、回国进行传授培训,以及投产前集中到现场模拟训练、岗位练兵,严格进行上岗前考核。正是这样一支合格的生产队伍,为宝钢投产成功和生产顺利进行,并在外国专家回国后独立地操作和管理,提供了可靠的保证。

宝钢从投产开始,就将中共中央、国务院提出的从严从高建成国内和世界一流钢铁企业的要求作为自己的建厂方向,逐步形成了“三高、一流”(“三高、一流”:宝钢的经营战略目标,即高质量、高效率、高效益,成为世界一流钢铁企业)的企业经营战略目标。

宝钢坚持产品和销售服务的高质量。宝钢的钢材主要是冷轧薄板、热轧板、无缝钢管,可用于汽车工业、石油工业、轻工家电工业、造船工业、建筑和机械工业,都是国内市场紧缺的商品,在我国钢材系列中占有重要地位。到1992年末,已炼出按合同引进的钢种174个,开发试制新产品132种。全厂形成完整的产品标准化管理网,以国际实物标准为规范,实行全面一贯质量管理。钢铁产品中达到国际先进实物标准的达77%。整个生产以市场销售为导向,对用户特别是国家重点产业、重点工程用户,做好售前、售后服务,认真处理产品异议,历年来做到100%完成销售合同。1993年全国大钢厂用户评价调查(用户评价调查:由中国质量管理协会和冶金工业质量管理学会组织,对全国11家大型钢铁企业进行评价,于1993年8月公布)结果,宝钢的产品质量和服务质量双获第一。

宝钢追求高效率,优化配置和合理利用人力、物力、财力。宝钢实行以人为中心的现代管理,推行精干、高效的劳动人事管理,追求劳动定员合理化,不断改革工资奖励制度,健全激励和竞争机制,大力开发人力资源,把企业教育放在企业发展的战略地位,全面提高职工队伍的素质,不断激发和保护职工的积极性和创造性。宝钢努力缩短和世界一流钢铁企业的差距,采取一系列提高劳动生产率的有效措施。到1992年,总厂定员由原设计的4万人,缩减到2.44万人。1993年在全厂实行每周五天(40/小时/周)工作制的同时,主体经营生产岗位再减2239人,全员劳动生产率按总产值1990年不变价计算,达到59.55万元/人·年,按净产值计算为40万元/人·年,实物劳动生产率296吨钢/人·年,人均创利税24.6万元/人·年。

宝钢的一切生产经营活动落实于经济效益和社会效益的不断提高。投产第一年,就做到了“保本微利”;而后,在计划经济向市场经济转换的宏观环境中,随着生产的增长,不断改进经营管理,经营效益逐年大幅度提高。从1985年9月至1993年末,共计生产钢锭加连铸钢坯3534.47万吨,工业总产值570.53亿元,实现利税总额136.72亿元。宝钢的产品在国民经济各部门被广泛采用,并且开始进入世界市场。石油管、船板、汽车用板等11个系列产品可部分替代进口。

宝钢在分期投产后很快取得显著实绩,依靠现代技术装备与现代化管理的紧密结合。宝钢在引进技术的高起点上,制定了引进、消化、开发、创新的科技工作指导方针,确定了中长期科技发展规划和科技战略布局,组织了一支专兼结合的科技队伍,并和厂外高校、研究院(所)实行科技合作,加强国际科技交流,在高炉装备、冶金工艺、系统节能技术、信息系统与计算机控制技术等方面开发创新获得成果,技术进步贡献率1992年达到65.28%。

宝钢从国情和厂情出发,在借鉴、吸收日本新日铁企业管理体制的基础上开发创新,形成了自己的适应大生产需要的社会主义现代企业管理方式。宝钢的现代管理,有争创世界一流企业的明确目标,按照“五个一流”(1989年11月,国务院代表、原冶金部部长李东冶在讲话中,依据中共中央、国务院要求宝钢从高从严创建国内和世界第一流钢铁企业的目标,提出必须建设一流队伍,培养一流作风,掌握一流技术,实行一流管理,生产一流产品)提高企业的整体素质,争取高质量、高效率、高效益的生产经营成果;实行企业内部的和企业与外部的分层次社会化专业协作,生活区社会服务设施配套建成后交地方经营管理,厂区生活后勤则组织独立经营的企业开发总公司集中统一管理,避免了“大而全”、“企业办社会”的模式;使生产厂能集中精力带好队伍,掌握信息,搞好生产经营,为社会提供适销优质钢材,创造最佳经济、社会效益;加快企业经营机制转换,管好主体,服务主体,放开辅助,搞活辅助,直接面对市场,建立了灵活的富有竞争力的适应市场经济的运行机制;在生产经营主体中,实行集中、一贯管理体制和以作业长制为中心的基层管理制度,统一经营,集中管理,不断提高效率。1993年4月,宝钢实行的大型钢铁企业现代化组织管理体系,荣获“第二届国家级企业现代化管理创新成果一等奖”。

由于宝钢成功地引进和学习消化了外国先进技术和管理软件,结合国情改革创新,形成一套现代化管理方式,因而在产品质量、劳动生产率等主要经济技术指标和经营贡献上走在了前列。1991年1月,被评为一级企业;1993年获得全国“五一”劳动奖状,并由中国企业管理协会审定为1993年度“全国优秀企业”(“金马奖”)。

四

工程建设和生产经营上的成就,从根本上说,是在中国共产党领导下,在全国人民支持下,经全体职工努力奋斗取得的。

宝钢工地上的建设队伍,在建设前期最高达6万余人。最先进入工地“抢建”的是上海市的地质勘测和施工建设队伍,为确定厂址和厂区“三通一平”打下了基础。随后,冶金部调遣所属勘测、设计、研究院所,冶金建设公司和基建工程兵陆续进入工地,和上海市的建设队伍一起,分别组成十个分指挥部和设计口,承担起主体工程的全部任务,在工程指挥部的统一领导下,以埋头实干,艰苦奋斗,严格要求甚至苛求的传统精神进行现代化施工。1982年以后,上海市属建设队伍陆续回市区承担日益繁重的市政建设,基建工程兵00029、00039部队撤编、集体转业,五冶、十三冶、十九冶上海分公司(1986年5月经冶金部和上海市人民政府同意,成建制改组为宝钢冶金建设公司,简称“宝冶”)和二十冶总计约4万人的建设队伍成为宝钢工地上的主力军,继续完成了一、二期主体工程的施工任务;并在十多年的实践中锻炼成一支技术精湛、装备精良、敢打硬仗,并能组织现代化施工的建设队伍。

宝钢3.1万余人的职工队伍(1992年底,宝钢31774名职工中,包括为三期生产准备人员2128名,宝钢工程指挥部及所属单位人员1063名,企业开发总公司4158名;宝钢总厂一、二期生产及辅助人员实有24425名)是一支政治、文化素质较高、技术结构较好、以中青年为主体的现代工人阶级队伍。1.2万余名共产党员、共青团员是整个队伍的政治骨干。在干部中,具有大专以上学历的占71.5%,中级专业技术职称以上的占54.7%,26~54岁的占81%(其中26~45岁占总数52.6%);在工人中,中等职业技术学校毕业以上的占60.6%,高、中级技工占83.8%,21~50岁的占93%(其中21~35岁占总数57.5%)。

宝钢一直坚持在物质文明和社会主义精神文明的建设中建设职工队伍,提出了“思想好、技术精、作风正、纪律严”的目标,作为在政治品质、职业道德、技术业务、文化素养、精神状态和自我约束能力等方面队伍建设的规范。生产准备期间,人员准备是关键;投产后,全面提高队伍素质和培养吸收人才、建设一流队伍,又摆在建设一流企业的首位。整个队伍建设是企业现代经营管理的基础。

宝钢一直重视从政治上、作风上、技术上加强对全体职工特别是干部队伍的建设。十多年来,一方面,组织广大职工结合实际反复学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论和中国共产党的基本路线,了解中国基本国情和宝钢厂情,提高建设和管理好宝钢的光荣感、责任感、紧迫感和危机感(宝钢总厂投产后,以世界一流钢铁企业为自己的赶超目标,经常向全体职工进行“三感”教育,并增加“危机感”的内容,使大家了解世界和国内同行业的发展水平,清醒地看到钢铁工业技术进步的日新月异,更多地了解本厂在技术经济指标上存在的差距,鼓励职工分析原因,积极进取,加快赶超步伐),培育社会主义职业道德和严格的纪律性,同时进行新工人上岗前的系统培训和在职人员的岗位培训和继续工程教育,大力培养复合专业、多工种的技术力量,重点加强对中青年后备力量的培养;另一方面,不断进行劳动人事制度的改革,加强科学的劳动管理和干部管理,逐年精简机构,减少层次,精干配员。在充分调动职工队伍的积极性、创造性,勤俭办厂、多创财富的同时,不断改革工资制度,关心职工生活福利,正确处理国家、企业和职工的利益关系,在国家对企业工资增长宏观调控的范围内,随著整体经济效益增长和劳动生产率的提高,使职工的工资收入有较大增长,物质、文化生活水平得到显著提高。

在职工队伍建设中,注重精神激励和企业文化的建设。为此,宝钢制订了完善激励机制、增强企业凝聚力的一系列措施,年年表扬并奖励“百佳”先进,鼓励岗位成才、创造发明、多作贡献、终身服务,在十五年建设、生产过程中,特别是在每次重大考验中,形成和发展起来的宝钢精神,是宝钢人的品格,是时代精神的体现。1993年7月,中共中央总书记江泽民为宝钢的题词:“继往开来,奋勇前进”,成为全体员工的座右铭,激励宝钢人在创世界一流企业的道路上,不断自我加压,迎难而上,攀登新的高峰。

宝钢工人阶级队伍的政治核心是中国共产党在工程指挥部和总厂的基层党委和各级党组织。在工程建设伊始建立的中国共产党宝钢工程指挥部委员会和1979年10月建立的中国共产党宝钢总厂委员会,在中共上海市委、冶金部党组和中共上海市建设系统委员会的领导下,忠实地贯彻执行中国共产党的基本路线,结合实际,保证企业的社会主义政治方向,落实党的方针、政策和遵守法律、法规,领导企业的社会主义精神文明建设、企业思想政治工作,造就一支自觉的工人阶级队伍;在党的工作中实行群众路线,围绕中心转,配合行政抓,带着队伍干,充分发挥政治核心和保证监督作用,积极支持厂长、指挥的正确决策,维护行政领导在经营管理中的权威。宝钢的各级党组织和广大党员,按照中国共产党章程规定,加强思想建设、组织建设,充分发挥基层组织的战斗堡垒作用、共产党员的先锋模范作用;并且领导和支持工会、共青团等群众组织,按各自的章程独立地开展工作。

五

宝钢建设、生产中的一切成就,是中共中央、国务院直接关怀、支持和领导的结果,也是全国人民大力支援的结果。

党中央和国务院对实现中国社会主义现代化进程中的第一个特大工程十分重视。在建设宝钢工程的战略决策形成后,中共中央的领导核心成员,党和政府的历届领导人,大部分都曾来宝钢视察、指导、鼓励并亲自过问、研究解决宝钢工程的重大问题。

1978年10月31日,宝钢尚未正式开工,中共中央副主席、国务院副总理李先念第一次前来视察,他鼓励全工地建设者,要科学地勇往直前,兢兢业业,谦虚谨慎,少犯错误,一定要把这个项目搞上去,并要求在宝钢建设中尽量注意节约,要出一批人才,从工人到技术人员要加紧培训。他深情地对宝钢人说:努力啊,全国人民对宝钢寄予希望!1979年5、6月间,当社会上出现对宝钢工程种种议论时,中共中央副主席、国务院财经委员会主任陈云到上海调查研究,听取各方面专家、干部的意见;并于6月16日在北京主持国务院财经委员会全体会议,专题讨论宝钢工程问题。陈云和李先念在会上作了重要讲话。陈云肯定了宝钢开工后成绩很大,同时指出工程上马仓促,这样大的工程本应该用更多一点时间来考虑决定,但工程正在进行,进度是好的,应从各方面多加考虑,以弥补过去的不足。陈云强调对这个工程要“干到底”,“店铺开门,不怕买卖大”,要提前练兵,严格要求,甚至有点苛求,要同心协力,把宝钢建设好;宝钢是“四化”中第一个项目,一定要做出榜样来。1986年5月18日,陈云到宝钢视察,题词勉励宝钢人要“埋头实干,从严要求,精益求精,不断创新”。中国改革开放的总设计师邓小平1979年7月在上海说:宝钢,国内外议论多,我们不后悔,问题是要搞好。第一要干,第二是保证干好。1984年2月15日,邓小平来到宝钢。当他看到了一期工程有把握按期投产,二期工程从经济技术上衡量势在必上,且准备工作基本就绪,有可能把宝钢建设的步子迈得快一点时,果断地提出:宝钢二期肯定要上,而且可以提前干,上得快一些,不要耽误时间。邓小平还为宝钢题词:“掌握新技术,要善于学习,更要善于创新。”他回北京后,在与中央有关领导谈话中,专门针对宝钢二期工程要不要提前上马的问题指出:宝钢二期原来安排在“七五”上马,每年进口1000万吨钢材,这种局面怎么扭转?宝钢二期工程早投产一年,就可以少进口300万吨钢材,进口一吨钢材要300美元。从长远看,宝钢二期是否能想想办法,争取早些上。宁肯借点债,付点利息,也要争取时间。我们早一点拿到钢材,总算起来还是划得来的。1993年以前,中共中央总书记、政治局常委,国家主席、副主席,国务院总理、副总理,全国人大,全国政协,中央军委等许多党和国家领导人都到宝钢视察、检查、指导过工作,给予许多重要指示,有的还为宝钢工程投产剪了彩。在1987年8月宝钢码头引桥被外轮撞断以后,李鹏、江泽民先后赶到现场,鼓励宝钢人克服困难,抢修保产。

国务院有关部委和冶金部、上海市委、市政府给宝钢工程以全面的支持和指挥。建设初期,国务院确定由副总理谷牧、建委主任韩光、冶金部副部长叶志强、上海市副市长陈锦华四人负责宝钢工程,后来又确定由韩光任一期工程的国务院代表、李东冶任二期、三期工程的国务院代表,从总体上领导掌握宝钢工程建设;建立了由国务院代表主持、国务院有关部委领导人参加的现场办公会议制度,成立了以国家计委专职委员石启荣为主任的宝钢工程联合办公室,及时督促协调,解决工程建设和生产准备中的重大问题。十多年来,冶金部先后委派叶志强、马宾、刘学新、马成德、李非平、黎明六位副部长常驻现场,兼任工程指挥部的主要领导;冶金部专门成立宝钢办公室,和各司局一起具体指导、检查,协调解决了大量问题。上海市在宝钢工程建设初期,承担起领导工程建设的主要责任;后来一直全力配合、支持工程建设,并相继由林乎加、韩哲一、陈锦华、汪道涵、朱宗葆、黄菊、顾传训、蒋以任等党政领导人分管宝钢工作。上海市有关各委、办、局负责人前期参加了工程指挥部的领导工作,中期以后改设兼职指挥制度,继续支持、指导工程建设。并有副市长主持,定期召开兼职指挥会议,讨论研究宝钢建设中需要上海市帮助解决的一些重大问题。上海市专门成立宝钢地区办事处,宝山县和嗣后建立的吴淞区、宝山区,一直配合、支持宝钢建设,加强社会服务。国家计委、财政部、中国人民银行及建设银行、工商银行、中国银行积极筹措宝钢建设资金,按年度重点投资,不留缺口。国务院重大装备办公室把二期工程设备研制列入重点攻关计划。外贸部和中技公司承担了为宝钢引进国外设备的工作。国家物资总局千方百计落实所需物资。煤炭部和铁道部、国家经委共同努力,为保证煤炭供应,在山西大同、安徽两淮等地新建改建了39座洗煤厂和6个矿井。冶金部兴建23项配套工程,包括江苏船山石灰石矿、南京白云石矿和东海蛇纹石矿,上海和辽宁、河南、山东、福建、山西等省市的耐火材料,江西、吉林、浙江的铁合金。交通部专门建设了宁波北仑港矿石中转码头和安徽裕溪口煤码头;在运输十分紧张的情况下,铁路、远洋、长航、民航等运输部门和上海港、海关克服困难,为宝钢的引进设备、原料、燃料及其他物资运输开了绿灯。

宝钢工程建设得到全国各省市人民和兄弟单位的参与和支援。来自全国冶金系统的1000名地质勘察人员、1100名设计人员和4万多名施工建筑人员,参加了宝钢工程建设。山东、浙江、江苏组织民工像解放战争中支援前线那样,将宝钢急需的1400万吨砂石料送到工地。上钢、鞍钢、武钢、攀钢等厂支援人才和钢材,东北三省、福建、江西支援木材,四川提供铝合金,太原、大连、山海关、河北褡裢等地和武钢支援制作钢结构和机电设备。中共上海市委、市政府动员全市各行各业全力支援宝钢,宝山月浦一带的二千户农民,在市、县政府的妥善安排下,迅速搬离自己的家园,为宝钢让地。上海的建设队伍突击完成了宝钢工程的开工准备工作,并承担部分施工任务。31位著名科学家、经济学家组成的宝钢顾问委员会和上海市雄厚的科学技术力量,是宝钢的强大技术后盾。

宝钢是举国上下集中力量办成的一件大事,集中体现了中国共产党领导的社会主义制度的优越性。

六

1993年,在邓小平视察南方讲话后,整个国家改革开放和经济发展迈开大步。宝钢在这一年也取得了更大的发展。

(一)1993年,宝钢产销两旺,跨入了全面达到年设计产量的新阶段。全年产铁656.6万吨、钢锭加连铸钢坯698.4万吨(折合钢水722万吨)、无缝钢管50.2万吨、热轧钢板405万吨、冷轧钢板210.2万吨,第一次全部达到设计水平并略有超过,其中高难度、高附加值钢材占三分之一,达到国际先进实物质量水平的占四分之三。全年节能降耗有新进展,吨钢可比能耗790公斤,比1992年降低17公斤,转炉工序保持负能炼钢。全年完成销售额181.8亿元,实现利税58.15亿元,比1992年增长117.8%;钢材出口39.7万吨,加上“以产顶进”,创汇达4.9亿美元,比1992年增长87.8%。合同(包括占全部商品钢材41.68%的统配合同)完成率100%,荣获1993年“全国用户满意企业”金牌。宝钢朝着建成世界一流钢铁企业的目标又前进了一大步。

(二)1993年,宝钢开始了扩大建成千万吨级钢铁企业的第三期工程。1992年8月,国务院批准的宝钢三期工程,预计到2000年前基本建成,三期工程建成投产后,全厂产钢能力将超过1100万吨。三期建设主要项目有:4350立方米三号高炉一座(宝钢三号高炉,基本由国内设计、制造,从1991年1月1日开始打桩,1991年7月动工建设,1994年9月投产),450平方米烧结机一台,50孔焦炉四座,250吨顶底复吹转炉二座,双流板坯连铸机二台,150吨超高功率直流电弧炉一座及六流弧型方、圆坯连铸机一台,1580毫米热轧带钢机一套,1420毫米、1550毫米冷轧带钢轧机各一套,冷轧硅钢片轧机一套,以及35万千瓦发电机组一套、14.5万千瓦热电机组一套。工程投资全部由宝钢自筹。1993年12月23日,在庆祝宝钢建设15周年时,1580毫米热轧工程奠基动工。宝钢将以一个在产品质量、技术水平、劳动效率、企业制度、经济与社会效益和劳动者素质诸方面达到世界一流水平的现代企业形象,迈入二十一世纪。

(三)宝钢企业集团在1993年有大发展。1992年3月17日,经国家体改委、国家计委、国务院经贸办确认,将1988年成立的宝山钢铁联合(集团)公司组建成宝钢集团,成为全国第一批大型企业集团试点单位之一。宝钢集团已形成比较规范的组织形态:以宝山钢铁(集团)公司为核心企业,采取全资、管理划转、控股等方式组建“六统一”的紧密层企业14家,半紧密层企业6家,多年来形成良好协作、优势互补的企事业单位即松散层企事业46家。宝钢集团多元产业的规模和功能有较大扩展,初步形成六大产业系列:(1)钢铁产品系列;(2)冶金工业设计、施工建设系列;(3)冶金工艺装备科研系列;(4)冶金设备设计、制造系列;(5)国内外贸易系列;(6)生产辅助、生活辅助系列和其他第三产业。从1993年起,宝钢集团实行计划单列,成立集团财务公司和集团国际经济贸易总公司,并取得一定的外派人员审批权。集团积极跨国经营,拓展海外事业,在日本、德国、美国、俄罗斯、南非,澳大利亚、巴西和香港已经建立或正在筹建的独资或合资的贸易公司、办事处11个,在国内和外商、港台商合资组建26家高技术、高附加值产品的设计公司及生产企业。宝钢根据全国冶金工业发展的需要,还积极承担起建设新的钢铁生产基地的任务。“九五”期间,将与浙江省合作,采用冶金新技术,建设年产160万吨钢的宁波钢厂;同时拟与广东省合作,在湛江筹建跨世纪的特大型钢厂。宝钢今后在全国冶金工业发展中,将在技术、管理、人才、资金等方面发挥“新的基地”作用。

宝钢是一个新兴企业,历史很短。宝钢人既看到已经取得的显著成绩,看到取得成绩的原因,更看到自己的弱点、缺点和不足,看到和全国加快现代化发展提出的新要求之间的差距,看到和世界上快速发展的新技术之间的差距,并且正为缩短差距、尽快赶上和达到世界一流企业竭尽全力。宝钢人将从短短的历史回顾中受到鼓舞,汲取经验教训,引为鉴戒,继往开来,奋勇前进,创造更辉煌的前程。

宝钢

宝钢

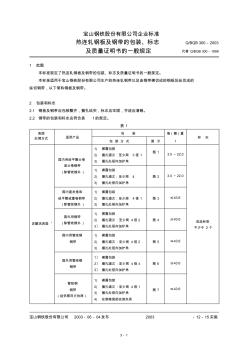

宝钢标准

宝钢标准