釉里红瓷

釉里红瓷是传统陶瓷中的艺术珍品,属于元代中期景德镇劳动人民的重要发明之一。

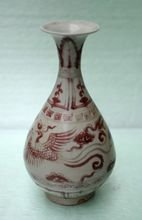

釉里红瓷制作工序与同时代的青花瓷大体相同。它是以氧化铜作着色剂,于胎上绘画纹饰后,罩施透明釉,在高温还原焰气氛中烧成。因红色花纹在釉下,故称釉里红瓷。

-

选择特殊符号

选择搜索类型

请输入搜索

釉里红瓷是传统陶瓷中的艺术珍品,属于元代中期景德镇劳动人民的重要发明之一。

釉里红瓷制作工序与同时代的青花瓷大体相同。它是以氧化铜作着色剂,于胎上绘画纹饰后,罩施透明釉,在高温还原焰气氛中烧成。因红色花纹在釉下,故称釉里红瓷。

釉里红瓷创烧于元代,但数量极少,可谓凤毛麟角。原因是铜离子对温度极为敏感,在窑炉中火候不到,呈现黑红色或灰红色;火候销过铜离子便挥发,从釉层中逸出,呈现特有的飞红现象或干脆退色,纹饰不连贯。当时烧柴窑很难控制窑温,只有凭把桩师父的经验与取出火照对比,无法大规模生产。而且元人尚白,汉人尚红,民族认同感也有别,所以釉里红产量一直很小。

然而到了明洪武朝,釉里红瓷却得到了极大的发展,从实物遗存量上比较,甚至比青花瓷还多。洪武早期的制品多呈黑红,不够鲜艳,甚至有些烧成了"釉里黑"也未被打碎埋掉。即便如此,此类品种贯穿洪武朝始终,坚持不懈。中、晚期多呈较纯正红色。风格古朴、厚重,器型硕大,纹饰丰满,气势夺人。充分展示了明朝开国之君的胸怀与气度。

釉里红(underglazered)是元代景德镇窑创烧的一种釉下彩绘。釉里红即釉下的红色,它以氧化铜在瓷坯上着彩,然后施透明釉,1300℃还原焰烧成。

但真正色彩鲜艳的极为罕见,这是因为它的制作过程复杂。这一工艺始于元代,明代达到成熟阶段,清代以后,更有所发展。

元代釉里红大多呈灰白色,器物以碗、罐居多。装饰简单,有缠枝莲、缠枝牡丹、草叶纹等。

明洪武年釉里红较为盛行,呈色浅红而带灰色。当时的器物釉面有的有纹片。除了玉壶春瓶、玉壶春执壶及口径在20厘米的大碗为釉底外,其它均为糙底。装饰以线描为主,纹饰有缠枝菊纹、缠枝牡丹、缠枝莲等,与元代的人物故事、动物、鱼藻等图案相比,就显得简单了。器型除了瓶、壶外,还有盘、碗、罐等。

清雍正时的釉里红呈色鲜红且有层次,烧造得极为成功,可谓历史高峰。当时器型有盘、碗、瓶等,纹饰以三鱼、五蝠为多见。

釉里红瓷是指用铜红料在胎上着彩,然后罩以透明釉在高温还原气氛中一次烧成,使釉下呈现红色花纹的瓷器。现有的出土资料和传世实物表明釉里红瓷器首创于元代景德镇。由于釉里红以铜红料为呈色剂,铜红釉在烧造技术上难度很大,正常显色不仅与彩料中的铜含量和基釉的成分有关,并且对烧造的气氛和窑温的要求都十分敏感,配方和烧成条件的任何细小变化都会导致色调不正,因此发色纯正的釉里红瓷在元代很少见,大多是灰红色。明代洪武时期釉里红仍然较少,发色多是比较淡的红色或偏灰的红色,但较之元代有了很大提高,永乐宣德时期的釉里红发色极佳,浓厚鲜艳似宝石,也有淡红色的,这与当时的透明白釉提炼已达到极高水平有关。宣德以后釉里红走下坡路,直到清代康、雍乾三朝才得以复苏,这时的釉里红发色较为纯正艳美。

釉里红的最大特点是烧制难度大,成品率极低。它是以铜为着色剂,在白胎上直接绘制各种图案纹饰,在上面施一层釉,铜在高温还原焰中发出了红色,所以名叫"釉里红"、

你好,要看藏品的,保存完好程度、是否到代、工艺如何,对藏品价值影响很大的。元釉里红瓷器,真品完整的市场上一般喊价要超过10000000;真品一定要好好保存。这样的瓷器品种,主要是因为制作难度大、烧成成...

要看藏品的,保存完好程度、是否到代、工艺如何,对藏品价值影响很大的。 另,送拍请注意: 现在业内通过估高你拍品价,收巨额前期费用的公司已占半数以上,所以...

釉里红牡丹菊花大碗更以2035万港元的话拍出的,另外的话就是目前的话这个陶瓷的话价格是很高的,收藏价值也是很高的,青花釉里红缠枝花卉纹的话是520万的。价格来自网络,仅供参考。

白瓷盘红樱桃

白瓷盘红樱桃

白瓷盘红樱桃

35 PAGE QUAN SHI AI 全世爱 我从小家境一般,但我的父亲是个具有小资 气质的人,从我记事开始,家里总是氤氲着书香 与浪漫。 父亲和母亲是读师范学校时候的恋人,毕业 后双双回到了家乡最偏远的农村教书。我和妹妹 这一对女儿渐渐长大,虽然生活依然拮据,但我 们的精神生活是丰富的。 我们住在学校,几乎每个夏日的傍晚,父亲 都要打开学校的图书室,让我们每人挑选一本喜 爱的书,然后各自沉浸在书的精彩世界里。很多 时候,天黑了我都舍不得合上书,父亲就开玩笑 地劝慰我 :长大后也当个写书的人,爱怎么写就 怎么写!无意中一句话,给我幼小的心灵种下了 一粒充满了希望的种子,使我在多年的农村生活 中,与一般农家孩子逐渐不同。 父亲还喜欢打扮我们简陋的居室。当春天迎 春开出了第一朵花,父亲就叫我们剪来带着长串 花骨朵的枝条 ;田野里小野花开了,我们案上那 个古朴的花瓶里插着各种野花。农村里,

据传釉里红瓷器的创造发明还缘于一次偶然的巧合,说是元代铜匠围着粘有铜屑的围裙,到窑厂找绘制瓷器的艺匠聊天时,把铜屑抖落在成型瓷器未干的坯面上了,因铜屑粉末颗粒细微,难以肉眼观察得到,所以蘸釉水时也未被工匠发现和处理,后入窑经1350度高温烧制青花瓷的同时,粘了铜屑器皿部位也还原气氛烧制成带有晕散的红色,幸运的是这种铜元素要还原成红色的温度要求几乎与青花一致,经追究,发现这种红色即为铜匠围裙上的铜屑所致,就这样,一种釉下彩瓷器的新品种--"青花釉里红"就这样问世了。由于这种红色对烧成环境及温度的要求略差于青花,所以成功的青花釉里红瓷器可谓凤毛麟角。但作为釉下彩的一个品种,釉里红还是由自己的独到之处的。进入明代初期的时候,农民起义军首领出生的朱元璋酷爱红色,他颁布'以红色为贵'的旨意,并且朝廷规定'服色所尚,于赤为宜'。此外,在五行学中,朱是代表南方的颜色,所谓'前朱雀,后玄武,左青龙,右白虎',分别指的就是南北东西。因为朱元璋在南方发迹,所以红色对他来说很吉利,自己又姓朱,所以他对釉里红非常重视,釉里红的生产在当时达到了一个鼎盛时期。"到了宣德时期,釉里红瓷已经进入了成熟期了,它彻底摆脱了元末那种黑红、粉红的晦暗色调。而且,宣德时期对铜红釉的烧造技术掌握得较好,纹饰清晰,色泽鲜艳,被称为"宝石红"。宣德釉里红传世极少,其胎体细腻,釉面洁白,再与明艳的釉里红相配合,达到了釉里红工艺上升至较为高雅的境界,这也为后世的豇豆红、郎窑红等色釉瓷器的发明创造开创了科学利用金属元素的先河。下面介绍两件明早期的釉里红瓷器,以飨读者:

釉里红瓷是汉族传统陶瓷中的艺术珍品,属于元代中期景德镇汉族劳动人民的重要发明之一。制作工序与同时代的青花瓷大体相同。釉里红的最大特点是烧制难度大,成品率极低。它是以铜为着色剂,在白胎上直接绘制各种图纹饰,在上面施一层釉,铜在高温还原焰中发出了红色,所以名叫“釉里红”。

江西省博物馆收藏了一件在景德镇出土的青花釉里红瓷器又称红釉堆塑楼阁式仓,是元代瓷器珍品,造型别致,属于随葬冥器。这是1979年9月,丰城县文化馆在省文牧商店的协助丁征集到的。在仓后两柱间有正楷直书墓志,从右到左十二行,共一百五十九字,记载死者为“故景德镇长芗书院山长凌颖之孙女”,死于后至元戊寅(即后至元四年,公元1338年)安葬于南山。

这件楼阁式瓷仓,造型别致,虽然是随葬冥器,仍不失为珍贵的工艺品。青花釉里红瓷器,甚为罕见,作为楼阁式瓷仓,并且有明确纪年,迄今仅为孤例。1974年江西省景德镇出土,现藏于江西省博物院 。

瓷仓通高29.5厘米,横宽20.5厘米,进深10厘米。仓顶是庑殿重檐顶,红柱,瓦由釉里红点彩串珠组成。两旁作亭式稍低于仓顶。整个楼阁,形式上是一座宴乐厅。楼的四周有高2厘米的小栏杆。中有隔墙,分为前、后楼。前楼内置宝座,宝座两侧各有一人双手执翣(shà),座前有二人舞蹈。后楼与前楼相通,有一支四人乐队,执腰鼓、琵琶、萧等,正在演奏,正楼两侧的旁楼也各置栏杆。左楼二人演奏琵琶、拍板,右楼二人在吹奏萧笛。楼上的侍俑高3.5厘米。

楼阁四柱饰红色,柱高15.3厘米,宽9.4厘米。四柱之内为仓。正面有门,门旁还有二人,手执棍棒,身着红彩白色衣衫,高4.7厘米。背面的壁上书写墓志。志文用青料写在白底上,呈蓝灰色,笔画重者呈褐色。仓的左侧壁上有黑底填红色正楷直书"五谷仓所",柱前也有二人,高3.5厘米。其中一人执圆形簸箕,显然是料理粮食的。仓的右侧壁上有黑底填红正楷直书"凌氏墓用"。依壁分立二人,高3.7厘米。这也是护仓的侍俑。

全仓部分施影青釉,部分施红釉,并以青、红彩绘点缀装饰。青料呈蓝灰色,釉里红呈紫红或红褐色,色彩调配庄重,使整个楼阁亭台浑然一体,凝重秀丽。楼阁高低相错,主次有序,充分表现了元代时期江南木结构建筑的特色。

仓呈楼阁式,廉殿琉璃作垂檐顶,覆以筒板瓦,设有勾头滴水。正脊中部塑带叶仰莲一朵,上饰扁平矛头;两端吻兽饰坐狮。楼上周设栏杆,前后各塑有人物。层楼与仓身分塑,有子母口嵌合。仓底座环设栏杆,正面朱门,柱上有“禾黍丰而仓禀实”,“子孙盛而福禄崇”青料楷书联语;背面设插入式瓷板,上书青料楷体墓志文。两侧门楼上,绕以朱栏,各塑两伎乐人;楼下各塑两侍者,分别有“五谷仓所”,“凌氏墓用”题铭。此仓设计巧妙,全器集青花、釉里红、褐彩、青白釉于一身。据仓上墓志文记,墓主凌氏葬于后至元四年。这尤属目前仅见的一件有绝对年代可考的元代青花釉里红神品,使之成为国之宝、世之珍。

釉里红瓷器始于元代,兴于明初,成熟于永宣,精于清初。釉里红,历来被人们称为瓷中瑰宝,它以特有的那一抹艳红征服了所有的人。“釉里红”是元代江西景德镇创烧的一种釉下彩绘,它以铜的氧化物为着色剂.高温还原后呈现红色。釉里红与其他瓷器比起来,“釉里红”瓷器的烧制难度极高,对工匠而言更是极大的挑战。由于铜红料甚为敏感,制作过程中无论是底釉成分、铜红料比例或焙烧温度,都必须达到最精确的水平,稍有偏差,便往往导致其不能达到预期的一抹艳红。因此,“釉里红”在创烧之初很不成功,轻易烧不成,色彩鲜艳的“釉里红”难得一见,颜色多为浅红、黑红、灰黑色。

图片来源于网络

纵观中国古代釉下彩瓷,从数量上看,青花瓷无疑是最大宗,釉里红次之,青花釉里红又次之;据传釉里红瓷器的创造发明还缘于一次偶然的巧合,说是元代铜匠围着粘有铜屑的围裙,到窑厂找绘制瓷器的艺匠聊天时,把铜屑抖落在成型瓷器未干的坯面上了,因铜屑粉末颗粒细微,难以肉眼观察得到,所以蘸釉水时也未被工匠发现和处理,后入窑经1350度高温烧制青花瓷的同时,粘了铜屑器皿部位也还原气氛烧制成带有晕散的红色,幸运的是这种铜元素要还原成红色的温度要求几乎与青花一致,经追究,发现这种红色即为铜匠围裙上的铜屑所致,就这样,一种釉下彩瓷器的新品种——“青花釉里红”就这样问世了。

青花釉里红瓷器

从制作工艺看,青花釉里红制作难度最大,釉里红次之,青花瓷制作难度相对较小。从出现的时间顺序看,青花瓷出现最早,可上溯至唐代;釉里红创烧于宋,勃兴流行于元;青花釉里红则出现于元代。釉里红的成色由氧化铜锻烧而成,氧化铜在摄氏800℃以上即会蒸发,但钴蓝成色的温度却高达摄氏1300℃;要同时保持青花和釉里红成色,多少有点侥幸。所以烧制釉里红,从颜料配制和自始至终的制作工序都要十分严格。若稍有偏差,就有整窑报废之可能,曾闻先辈说过烧制釉里红,十能出一者,可谓佳矣!这是对烧制釉里红难度大的写照。 而且元人尚白,汉人尚红,民族认同感也有别,所以釉里红产量一直很小。

图片来源于网络

进入明代初期的时候,农民起义军首领出生的朱元璋酷爱红色,他颁布‘以红色为贵’的旨意,并且朝廷规定‘服色所尚,于赤为宜’。此外,在五行学中,朱是代表南方的颜色,所谓‘前朱雀,后玄武,左青龙,右白虎’,分别指的就是南北东西。因为朱元璋在南方发迹,所以红色对他来说很吉利,自己又姓朱,所以他对釉里红非常重视,釉里红的生产在当时达到了一个鼎盛时期。

图片来源于网络

然而到了明洪武朝,釉里红瓷却得到了极大的发展,从实物遗存量上比较,甚至比青花瓷还多。洪武早期的制品多呈黑红,不够鲜艳,甚至有些烧成了“釉里黑”也未被打碎埋掉。即便如此,此类品种贯穿洪武朝始终,坚持不懈。中、晚期多呈较纯正红色。风格古朴、厚重,器型硕大,纹饰丰满,气势夺人。充分展示了明朝开国之君的胸怀与气度。

明代洪武时釉里红瓷器较多,其造型纹饰有元代遗风,颜色浅红浅灰,很少有纯正的。宣德朝的釉里红烧制极为成功,形成了鲜艳的宝石红色。釉里红由于在康熙后期已经成功制作,所以雍正早期釉里红制品有康熙遗风,康熙后期御窑厂瓷器制作水平有很大提高,瓷器绘画以及釉里红发色等有所变化,多了釉里红发色。

立足于时代,扎根于生活,以吐纳中外,扬弃古今的气概,接受人类创造的一切有价值的艺术遗传,去综合治理、创造、求新,从而开拓发展适应时代需求的新陶瓷,现代陶艺家务必要继承前辈陶艺家的良好秉性,不仅要在艺术上下功夫,同时要在泥釉工艺、成型工艺、烧成工艺上下工夫,只有高度成熟的工艺和新的创意结合,方能显出现代陶艺全新的创意特色,有所建树,使集科学技术和文化艺术于一身的传统陶艺,在我们这一代人手中得到继承和弘扬。