油气聚集带文献

【免费下载】油气集输带答案

【免费下载】油气集输带答案

【免费下载】油气集输带答案

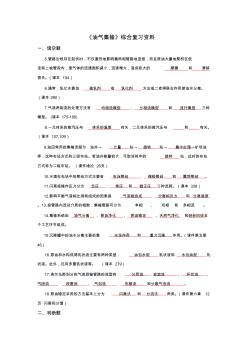

《油气集输》综合复习资料 一、填空题 5.管路沿线存在起伏时,不仅激烈地影响着两相管路地流型,而且原油大量地聚积在低 洼和上坡管段内,使气体的流通面积减小,流速增大,造成较大的 摩擦 和 滑移 损失。(课本 194) 6.通常,乳化水靠加 破乳剂 或 乳化剂 方法或二者得联合作用使油水分离。 (课本 290) 7.气液两相流的处理方法有 均相流模型 、 分相流模型 和 流行模型 三种 模型。 (课本 175-180) 8.一元体系的蒸汽压与 体系的温度 有关,二元体系的蒸汽压与 和 有关。 (课本 107,109) 9.油田常用的集输流程为:油井→ 计量 站→ 接转 站→ 集中处理→矿场油 库,这种布站方式称三级布站。若油井能量较大,可取消其中的 接转 站,此时的布站 方式称为二级布站。 (课件绪论 26页) 10.水滴在电场中的聚结方式主要有 电泳聚结 、 偶极聚结 和 震荡聚结 。 1

油气集输论文

油气集输论文

油气集输论文

辽宁石油化工大学毕业设计(论文)用纸 1 储运与建筑工程学院学院油气储运专业 毕业设计(论文)指导书 摘 要 本设计是在了解盘锦地区地形,地貌,综合降雨量降雪量,风向以及地形地 质状况在综合生产作业量条件下 *进行一次综合性的常规联合站加热系统的工艺 设计。设计过程如下 ;根据原始材料,数据进行基础设计 。计算联合站的库容, 包括沉降罐以及储油罐的个数大小,输油设施 。然后进行热力计算,包括计算脱 水加热炉热负荷,计算外输加热炉热负荷。然后进行水力计算,选泵及校核,脱 水工艺计算,最后进行辅助计算。本设计由文字说明,数据计算和图纸绘制三大 部份组成。说明部份包括计算原始数据材料,总图部置说明,工艺流程说明,平 面安装图说明以及人员编制,此外,还有对欢喜岭第四联合站加热系统的概述和 应采用的安全措施作了 祥细介绍。绘图部份是设计的关键,设计的思想意图,内 容通过图来体现,欢喜岭第四联合站加