长安大学环境科学与工程学院是个年轻的学院。长安大学组建后,在原西安公路交通大学建筑工程系环境工程专业、西安工程学院水资源与环境工程系和应用化学系、西北建筑工程学院环境工程系的基础上,经先后两次合并,于2003年6月组建了环境科学与工程学院。

长安大学环境科学与工程学院具有50多年的办学历史和深厚的学术积淀,在学院的发展历史上有许多著名的专家、学者,如学院博士点奠基人、著名水文地质工程地质学家、博士生导师刘国昌教授,著名第四纪环境与黄土专家孙建中教授,著名水资源与水环境专家杨成田教授、李俊亭教授、刘洪俊教授、田春声教授,著名的环境工程专家孙锡平教授、朱浚黄教授,著名的市政工程专家金锥教授、黄克恕教授、赵乱成教授和万蔚杰教授,著名的建筑环境与设备工程专家姜永顺教授、王天富教授、丁崇功教授等曾在学院执教和从事科学研究;另外,学院还聘请了中科院院士陈梦熊教授、中科院院士林学钰教授、中国工程院院士卢耀如教授、俄罗斯莫斯科地质大学科洛罗夫教授等50多位国内外著名专家、学者任客座教授或兼职教授。

学院可在水利工程、地质资源与地质工程、土木工程3个一级学科领域招收博士后科研人员;地质工程为国家重点学科;拥有环境工程、水文学及水资源、地下水科学与工程、环境地质、地质工程、第四纪地质学、市政工程、供热供燃气通风与空调工程8个博士学位授权点;有环境科学、环境工程、水文学及水资源、地下水科学与工程、地质工程、环境地质、水力学及河流动力学、水工结构工程、水土保持与荒漠化防治、第四纪地质学、市政工程、供热供燃气通风与空调工程、应用化学以及环境科学与工程一级学科等14个硕士学位授权点;有环境工程、水利工程、建筑与土木工程3个领域的工程硕士学位授权点;有环境工程、环境科学、水文与水资源工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程、化学工程与工艺、生物工程7个本科专业,其中水文与水资源工程专业为“陕西省名牌专业”。

学院实验室技术力量雄厚,仪器设备先进。学院在中国地质调查局和“211建设”项目的支持下,在鄂尔多斯盆地建成了水资源与生态环境原位试验场地。同时,学院先后建立了陕西蓝田县汤峪镇水文与水资源工程专业教学实习基地,宝鸡市自来水公司、西安市曲江水处理厂、西安市自来水公司第二水厂给水排水工程专业教学实习基地,陕西省安装公司建筑环境与设备工程专业教学实习基地等10个校外科研实习基地。

学院拥有一批学术水平高,在国内外有一定影响的专家学者。现有教职工144人,其中中国工程院院士1人,教授21人,博士生导师8人,副教授等高级职称38人。

学院先后承担了包括国家七五、八五、九五科技攻关、“973”、“863”课题,国家自然科学基金项目,科技部、教育部、交通部、国土资源部、中国地质调查局、建设部以及省级和地方等重大研究课题百余项,年均科研经费1500万元左右。学院科研成果辉煌,先后获得包括国家科技进步一、三等奖在内的国家级、省部级科技奖励50余项,出版学术专著60余部,年均发表学术论文130余篇,多篇论文被SCI、EI 和ISTP检索。

学院1982年开始招收硕士研究生,1984年开始招收博士研究生。李佩成院士指导的冯国璋博士论文“人事活动对区域水文生态系统的影响”获得全国百篇优秀博士论文,王文科教授指导的孔金玲博士论文“水文地质空间信息系统”获陕西省优秀博士论文和全国百篇优秀博士论文提名奖。几十年来为国家培养了数以万计的本科生、研究生和博士生,其中许多人已经成为本部门的领导或专家、教授。现有全日制本科学生1700余人,硕士研究生390余人、博士研究生80余人。

学院十分重视学术交流,先后与德国、美国、加拿大、英国、南非、日本、韩国、瑞士、哈萨斯克坦、俄罗斯等国家以及中国香港地区、中国台湾地区同行进行科研合作与交流。成功举办了第五届中日国际地下水学术交流会;举办了中德国际干旱半干旱地区水资源与环境研修班;承办了由中国科协发起、西北五省区科协主办的“中国西部环境问题与可持续发展国际学术研讨会”; 作为支持单位参与了第34届国际水文地质大会和第12届水岩相互作用国际学术会议;先后邀请了包括两院院士在内的多名国内外知名专家、学者来院开展学术交流;同时,学院与德国土宾根大学合作,创建了“国际干旱半干旱地区水资源与环境研究培训中心”。

多年来,学院坚持产、学、研结合,与交通部、国土资源部、建设部、国家环保总局、水利部等部门的几十家科研院所和企业保持着良好的科研合作关系。依靠人才及设备优势,积极开展对外技术咨询与服务,取得了显著的社会和经济效益。学院拥有建设项目环境影响评价甲级资质证书、水文水资源调查评价甲级资质证书、环境保护工程设计乙级证书,实验中心拥有计量认证省级合格证书,对外可承担水资源勘察与评价、建设项目环境影响评价、建设项目水土保持方案设计,环境设计与治理,污水处理,给排水处理,公共建筑空气调节、供暖、通风、楼宇自动化,空气净化与除尘,噪声控制,燃气管道系统设计,给排水管网设计,岩矿分析测试,药品及食品的分析测试,水质分析等工程项目、实验项目、产品开发、技术咨询和技术服务。近年来,学院先后为生产和科研单位举办各类专业研究生学位课程进修班、工程硕士班、成人学历班、短训班50余期,培训各类人才5000余人。

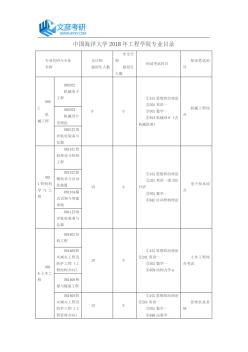

中国海洋大学2018年工程学院专业目录

中国海洋大学2018年工程学院专业目录

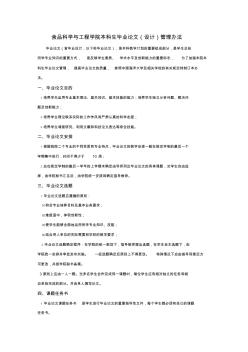

食品科学与工程学院本科生毕业论文-中国海洋大学

食品科学与工程学院本科生毕业论文-中国海洋大学