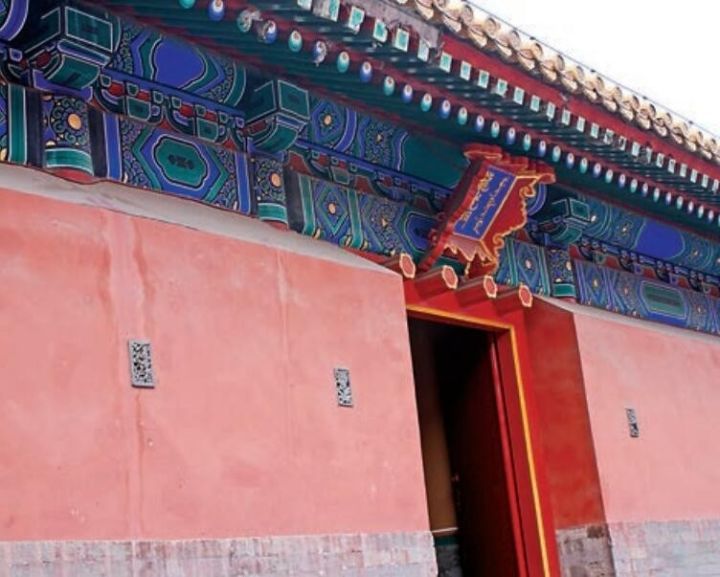

社会上广泛流传一种说法,认为故宫共有房屋9999间半,其中所说的半间,就是今天所见文华殿后文渊阁西侧窄窄的楼梯间。

▲故宫文渊阁,西侧窄窄的楼梯间被传说为“半间房”

至于故宫为什么要建造如此数额的房屋,据说是玉皇大帝所居的天宫共有房屋一万间,人间的皇帝虽然贵为天子,亦不得僭越天宫的规制,所以故宫房屋建造为9999间半,而且言之凿凿地指出,那所谓的半间房就是文渊阁的楼梯间。

半间房出现在什么时候 ?

这种说法似乎有根有据,足以让人深信不疑,但是如果仔细推敲,却也会发现其中有不尽然之处。

众所周知,故宫是明清两代的皇宫,自明永乐时建成直至清末,五百年间变化很大。其间经历了明代的不断扩充、明末战火的毁坏,以及清代的修复、增建和改建。

现在所见之文渊阁即清乾隆年间为存贮“四库全书”而建。

如果9999间半是指明代而言,那如今所见的文渊阁还未修建,所谓的半间房就无从谈起,而且明代前后期宫内建筑情况又有变化,由此看来建筑间数未必有确定数额。

如果是指清代而言,那么与明代所存建筑间数如何吻合起来又是一个问题。前面说过明代建筑间数并非一定,所以清代要使两代建筑间数凑成准确数额并非易事,况且清代宫内建筑变化也不为小,就目前情况看,还未发现故宫建筑间数要维持在一个固定数量的相关记载。

事实上,从建筑构造看,“半间”之说很难成立。关于古建筑,有两种确定“间”的标准,一种是“两架为间”,即两组并列屋架之间的空间为一间。

唐建中四年(七八三年)以军费不足为名征收间架税,就是采用两架为一间的标准。另一种,也就是现在通行的标准─“四柱为间”,即四柱之中的面积称为一间。不管用哪种标准衡量,文渊阁的“半间”都应该是一间,而非半间。

“半间”之说不过是一种错觉而已。

据文献所记,文渊阁形制为六间,并非五间半,其形制仿自浙江宁波之天一阁。

天一阁建于明代,为嘉靖时兵部侍郎范钦的私人藏书楼。传说建阁之初,院内开凿水池,池中隐有“天一”二字,因悟“天一生水”之义,所以阁建为六间,取“地六成之”。

文渊阁沿袭天一阁形制,定为六间建置。西梢间作为楼梯间,宽仅一步架,但也却为一间,而非半间。由此看来,文渊阁的“半间房”之说不能成立,故宫房屋9999间半的说法也不可信。

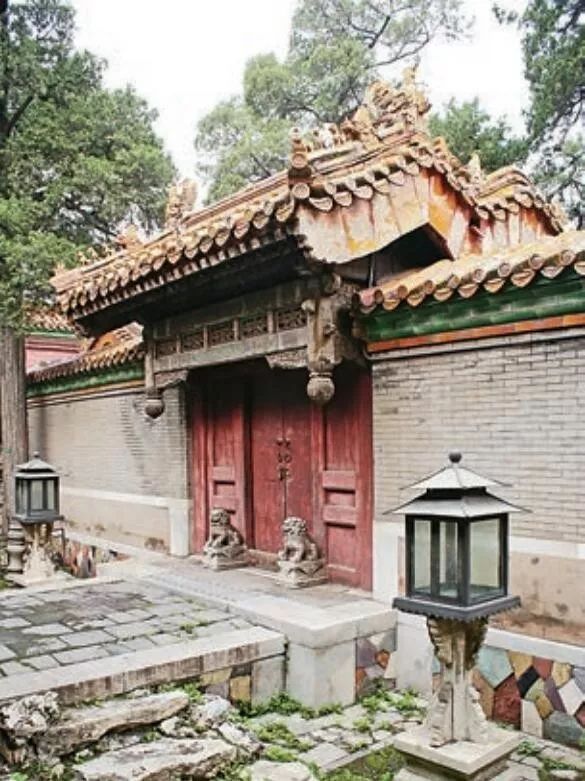

转角房是什么样式的房 ?

▲乾清宫转角围房,转角处即为转角房

转角房,顾名思义,是建于周庑、围廊四隅转角处的房间。

《中国古代建筑史》将中国古建筑的庭院布局归纳为两种。

一种是在纵轴线上安排主要建筑,再于左右两侧依横轴线对称布置两座体型较小的次要建筑,构成三合院;或在主要建筑对面,再建一座次要建筑,构成正方形或长方形的四合院。院落四角通常用走廊、围墙连接起来,形成封闭性较强的整体。无论宫殿、坛庙、寺观、衙署,还是住宅,都广泛使用这种布局方法。

另一种布局形式是廊院。即在纵轴线上建主要建筑及对面的次要建筑,再于院落两侧用回廊将前后两座建筑连属为一,因称“廊院”,自汉至宋见于宫殿、祠庙、寺观及较大的住宅。唐代后期出现局有廊庑的四合院,较比廊院更切合实用,所以宋以后宫殿、庙宇、衙署、住宅等采用廊院者日渐少,至明清几乎绝迹;而用廊庑的四合院却逐渐增多,今之故宫颇多实例可循。

▲神厨合角吻,转角房的专用构件

四合院廊庑纵横方向的连接和过渡,要依靠转角房来实现。这便是转角房的主要功用,如乾清宫、交泰殿、坤宁宫四周庑房四隅,皇极殿、宁寿宫四周庑房四隅,以及慈宁宫等处都使用转角房。此外一些曲尺形平面的建筑,如传心殿院内的神厨,也采用转角房做法。

转角房确认神厨的位置

传心殿位于文华殿东,康熙二十四年(一六八五年)建,是祭祀先圣先贤的地方。殿前为景行门,南向三间。再前为治牲所,北向五间。东西设角门,近东墙有“大庖井”,上覆井亭。井水清甜甘洌,故有“玉泉第一,大庖井第二”之说。顺治八年(一六五一年)定制,每岁十月于井前祭司井之神。

▲合角吻题记,确认为神厨所用

传心殿面阔五间,单檐硬山黄琉璃瓦顶,殿内原供奉伏羲、神农、轩辕、尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子牌位。文献记载,殿后还有祝版房、神厨各三间。现存有黄琉璃瓦顶建筑两座,一座坐西面东,相邻的另一座为曲尺形平面的转角房,但哪一座祝版房、哪一座是神厨,文献中却没有说明。民国初年起建筑用途已经改变,建筑身份一时难以明确。上世纪九十年代初,适逢祝版房和神厨挑顶大修,遂前往施工现场踏勘。发现从建筑上拆下的诸多瓦件刻有“神厨”二字,其中有合角吻一对,为转角房的专用构件,并有“宣统年官琉璃窑造”之印记。由此证明其转角房所在即为神厨,宣统年间曾对此进行过修缮。琉璃构件的题记确认了神厨的位置,而另一座坐东面西的建筑便是祝版房无疑。

转角房的几种主要做法

转角房是建筑组群布局中的重要形制,清工部《工程做法》载有“七檩转角大木”和“六檩前出廊转角大木”两种做法。前者转角之两边房进深较大,所以于四十五度转角处采用斜放类似秋千架的“甃门式”屋架,当中脊步用三架梁,两边则用双步梁和单步梁,分别用檐柱和内金柱承托,形成双步内廊式结构。由于外转角部分面阔大于两边房面阔,还要使用假檐柱。后者则采用“递角梁”做法,即于四十五度转角处斜放五架梁,由于两边房进深较小,不用假檐柱。神厨的转角房梁架形式属于后者,但较示例又为简单,为五檩不出廊做法,是转角房的又一种做法。

火灾历来是紫禁城宫殿的心腹大患,明清两代为了防火,设置了专用的防火设施,即存水防火的大缸和喷水灭火的机桶。机桶或写作“激桶”,工作原理类似儿童的玩具水枪,是人工作业喷水灭火的器具,清代在干清宫等处设有机桶七十架。宫内还设置有管理机桶等设备专司灭火之职的机构─机桶处,相当于现今的专业消防队,不仅要对设备经常检修,而且还要定期进行灭火演练。

干清宫、交泰殿、坤宁宫四周庑房,联檐通脊、连绵不断,一旦失火,火势就会迅速蔓延,于是古代的建筑师就采用隔火墙的方法解决这一难题,即在相连建筑的中间部位砌筑一道砖石结构的实心墙体。墙身通体砌砖,梁枋、柱木、斗拱、椽望等构件均用石质构件替代,表面施以油饰彩画,外观与木构建筑并无二致。为了不影响交通,还在里侧廊下开有券门,考虑得非常周全。

隔火墙的位置与特征

▲龙光门南侧隔火墙,在外观上与木结构建筑并无差异

古代的建筑师,在干清宫、交泰殿、坤宁宫四周的庑房中间,设置了两组隔火墙:一组设在干清宫东西两边龙光门和凤彩门的南侧庑房;另一组设在坤宁宫东西两边基化门和端则门的南侧庑房。每组隔火墙都是一东一西、左右对称设置,布局协调匀称。每座隔火墙南北宽一点六米,东西深七点七米,因为砖石结构,可以起到阻挡火势蔓延的作用。

▲隔火墙里侧的券门,为方便交通而设置

隔火墙在外观上与木结构的庑房没有明显差别,与宫殿建筑浑然一体,内里却不用一根木料,全部用砖石构件砌筑,把联檐通脊的庑房隔为数段,一旦火灾发生,就可以有效地隔断火势。无论是外观造型,还是内里结构设计,都可谓是独具匠心。这种大巧若拙、雪落无痕的设计,足见建筑师的素养和功力。

垂花门与老北京四合院

▲慈宁宫垂花门,雍容华贵、不同凡响

四合院是北京城历史上传统的居住方式,是用墙和门将东西南北四面房屋围合起来的封闭式住宅,可以充分满足传统家庭的生活伦理需要。四合院有大小、繁简之分,两进以上的四合院分为内、外两个院落,隔墙中间设垂花门往来交通。垂花门以外的院落用来接待外来宾客,垂花门以内的院落是自家人的起居场所。相对四合院大门而言,垂花门称为“二门”,旧时所谓“大门不出,二门不迈”的二门,指的就是垂花门。

垂花门大体可分为中柱式和一殿一卷两种形式。中柱式即于面阔方向立柱,上安担梁承托上顶。一殿一卷式,则是在中柱式垂花门后接续出一个卷棚顶,用立柱支撑,形成复合建筑。一殿一卷式垂花门用于左右有抄手游廊的院落,没有游廊的院落则使用中柱式垂花门。垂花门的梁头雕成云头形状,称为麻叶梁头。梁头下倒悬短柱,柱头雕饰串珠、莲瓣,形似待放的花蕾,因称垂莲柱。柱间还安有雕刻精美的花枋,梁架上施以彩绘,把整座垂花门装点得流光溢彩、富丽堂皇。

垂花门除用在民居以外,还用于园林、寺庙、王府等其他类型建筑,宫殿建筑也有采用垂花门的实例。

故宫内别样的垂花门

▲宁寿宫花园垂花门,一殿一卷式,风格典雅高贵

故宫内院落多用屋宇式门,或用琉璃门,或用随墙门,采用垂花门的情况不如民居常见。与民居不同的是,垂花门多安斗拱,敷以官式彩画,覆以琉璃瓦,富丽精巧中又多几分雍容华贵。另有一种形制特殊的垂花门,称为“毗卢帽”,用于重要殿宇的室内装饰,木雕贴金彩绘,做工更为精细。

故宫西边之慈宁宫,是皇太后居住使用的宫殿。前殿慈宁宫是皇太后举行庆贺典礼的地方,后殿为皇太后礼佛之所。前殿两侧各建有一座垂花门,作为前后院的分界和进出通道。清宫档案记载:乾隆三十二年(一七六九年),“慈宁宫改建重檐大殿,挪盖后殿,拆盖宫门;改建前后廊及徽音左右门、垂花门、周围转角围房,以及月台、丹陛、甬路、海墁、散水、墙顶等项工程……”垂花门为三檩中柱式,单间成造。中安大门,朱红油饰。梁架施以镟子彩画,一斗二升交麻叶斗拱。门两侧立琉璃看墙,中心盒子的图案为牡丹花瓶,四个岔角图案为牡丹、莲花、菊花,或含苞、或怒放,枝繁叶茂、异彩流光。

无独有偶,故宫东侧之宁寿宫也有两座与慈宁宫形制相同的垂花门。

宁寿宫建于乾隆三十六年至四十一年,是乾隆皇帝为自己预建的太上皇宫殿,仿照故宫总体布局也分为前后两部分。前半部以皇极殿和宁寿宫为主体,两座建筑前后序列,皇极殿两侧各置垂花门。垂花门的形制与慈宁宫的垂花门如出一辙,可见乾隆皇帝对此类垂花门的喜爱和偏好。

宁寿宫的后半部分为三路,西路为宁寿宫花园。花园按院落划分景区,在第一进院落和第二进院落之间,有一道清水砖墙,五色虎皮石下肩,黄琉璃瓦墙帽,中间设一座垂花门。这座垂花门为一殿一卷式的实例,梁架施以苏式彩画,前为棋盘门,后安屏门,左右有抄手游廊与东西配殿相连。清水墙、虎皮石、琉璃瓦、垂花门、苏式彩画,与周围的宫廷园林十分协调,高贵中不失雅致。

故宫内的重要殿宇,多于次梢间之间隔断墙的门口上方安设垂花门式门罩,俗称“毗卢帽”。门罩下部为垂花门,上部为船形或冠叶形的毗卢帽,浮雕云龙或云凤图案,皆为通体贴金的浑金做法,有的还施填彩色点染,金碧辉煌、耀人眼目,成为宫殿建筑室内重要的装修与装饰要素,反而较之垂花门应用广泛,故宫重要殿宇多有使用实例。

▲景仁宫毗卢帽,垂花门式门罩成为宫殿建筑室内的重要装饰

景仁宫是故宫内廷东六宫之一,清康熙帝诞生于此宫,乾隆生母孝圣宪皇后、光绪珍妃也曾在此居住。正殿景仁宫面阔五间,次梢间之间砌有隔断墙,门口上方安有垂花门罩,即所谓“毗卢帽”。上为船形毗卢帽,浮雕云凤;下为垂花门,四棵垂莲柱,柱头雕串珠、莲瓣,柱间施以花板、雀替。整座门罩通体贴金,在红色的隔断间壁的映衬下,更显得富丽、庄重、典雅,不同凡响,具有很好的装饰性。

(作者黄希明 故宫博物院研究馆员)