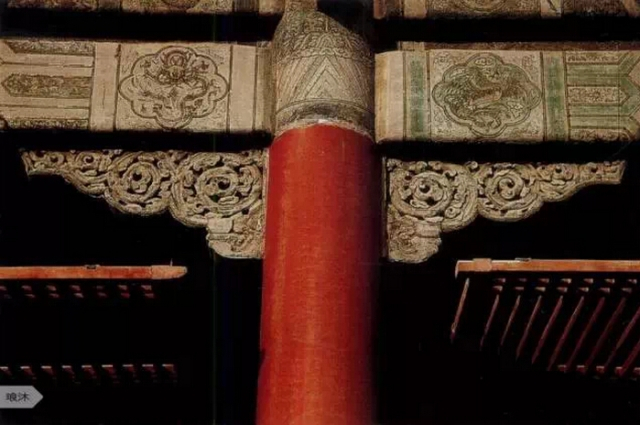

雀替是中国古建筑的特色构件之一。宋代称“角替”,清代称为“雀替”,又称为“插角”或“托木”。通常被置于建筑的横材(梁、枋)与竖材(柱)相交处,作用是缩短梁枋的净跨度从而增强梁枋的荷载力;减少梁与柱相接处的向下剪力;防止横竖构材间的角度之倾斜。其制作材料由该建筑所用的主要建材所决定,如木建筑上用木雀替,石建筑上用石雀替。

在漫长的中华建筑史中,雀替是一种成熟较晚的构件和制式。虽然,它的雏形可见诸于北魏,但是到了宋代,还未正式成为一种重要的构件。这个时候它还只是柱上交托兰额的一根拱形横木,听起的装饰作用很小,并不受人注意。

明代之后雀替才广泛使用,并且在构图上得到不断的发展。到了清代之后。便十分成熟地发展成为一种风格独特的构件,大大地丰富了中国古典建筑的形式。

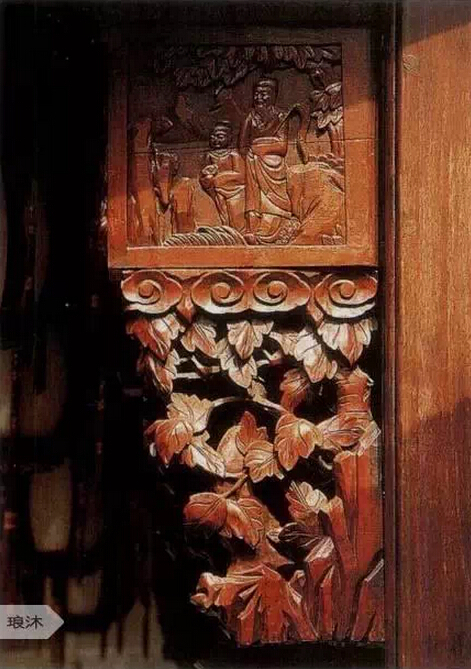

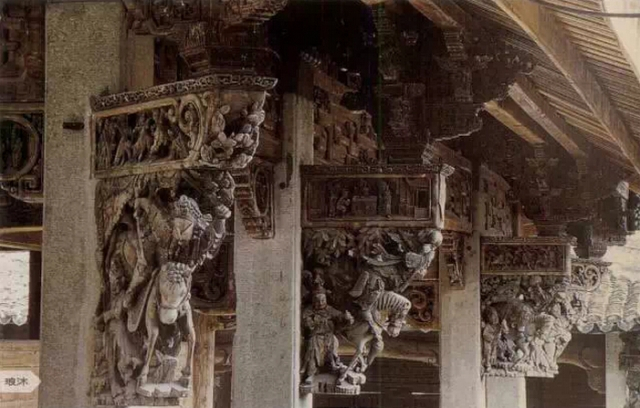

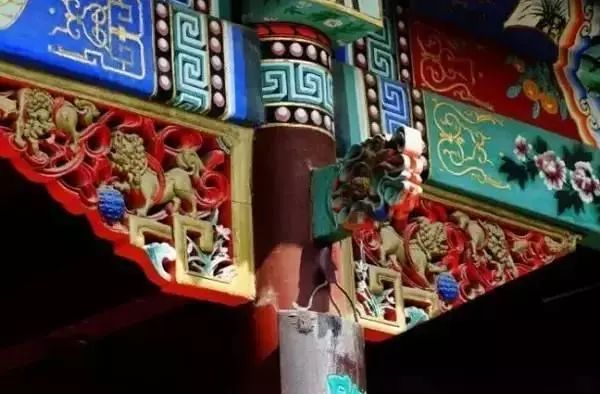

清代称为「雀替」,安置在梁与柱交点的角落,具有稳定和装饰的功能。雀替从力学上的构件,逐渐发展成美学的构件,就像一对翅膀在柱的上部向两边伸出,一种生动的形式随着柱间框格而改变,轮廓由直线转变为柔和的曲线,由方形变成有趣而更为丰富、更自由的多边形。于是雀替有龙、凤、仙鹤、花鸟、花篮、金蟾等各种形式,雕法则有圆雕、浮雕、透雕。

雀替虽然也是由基于力学原理演变而来的构件,不过其后的发展更多时候是由于美学的原因所促使而产生。

由于雀替像一对翅膀在柱子的上面向两边伸出。也就使到住头部份的装饰问题得到了很好的解决。后代的建筑都喜欢采用雀替来作为柱头装饰物。

在柱头与梁额交角的地方雀替似乎成为不可缺少之物。由于所在位置不同就产生了不同的要求,结果就出现了各种形式和风格各异的省替了。大体上雀替的形式可归纳成为七大类,就是大雀替,龙门雀替。雀替,小雀替,通雀替,骑马雀替和花子牙等。

在中华建筑中,所有雀替都油漆或雕刻得很华丽。给人印象很深,大有无雀替不成中华建筑之感。

由于这些雀替的存在,使建筑的柱头有完美落实之感。

雀替有七类

大雀替

用大块整木制成,上部宽,逐步向下收分后,在底部还加一个大斗,然后再整体地放置于柱头上。

雀替

属于在古建筑上最多见的一个雀替种类,体积明显小于大雀替,其位置在柱与梁枋交接处的下部,其造型不似大雀替在二度空间上多向发展,而向左或右及下发展。

小雀替

此类雀替主要用于室内,因体积小,本身造型没有太多时代性变化。

通雀替

此类雀替的外形与雀替相比没有大的不同,主要区别在于结构:柱子两侧的雀替是分别而插入柱身的,但通雀替则是柱子两侧的雀替为一个整体,它是穿过柱身而成立的。

骑马雀替

当二柱距较劲,并在梁柱交接处还要用雀替,此时两个雀替因距离过近而产生相碰连接的现象,骑马雀替就此形成。但其装饰意义远大于实用意义。

龙门雀替

此类雀替专用于牌楼上,为使美观,故造型格外华丽。相较于其他雀替,龙门雀替多云墩、梓框、三福云等结构性造型样式。

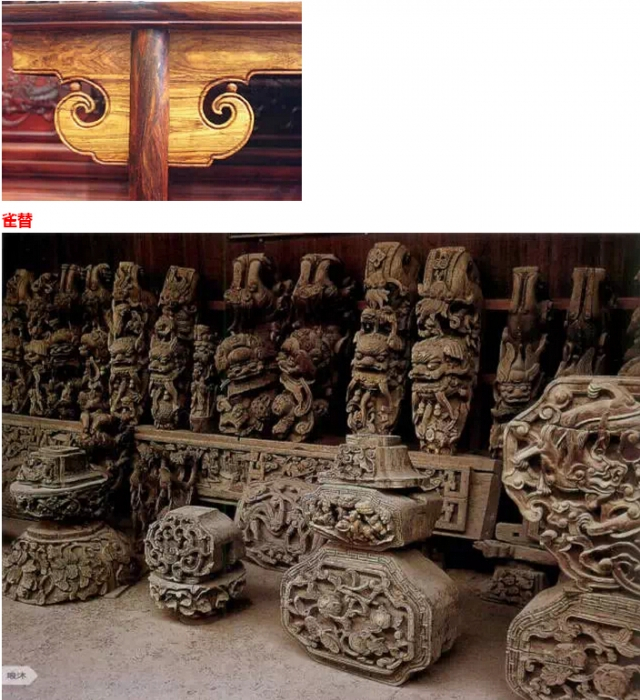

花牙子

又称挂落,纯粹起装饰作用。虽毫无力学上的使用价值,但变化万千,所以常被用于园林建筑的梁枋下,以增加园林建筑的观赏性。

安徽绩溪三雕博物馆馆藏

苏州民居檐下“狮子绣球”

苏州狮子林正气亭戏台“狮子绣球”

浙江胡雪岩故居百狮厅鎏金“太狮少狮”

全晋会馆戏台“太狮少狮”

安徽泾县花戏楼台檐雕梁

安徽黄山潜口清园垂花门楼

安徽绩溪紫云山庄转通楼侧厅檐下“八仙”

杭州胡雪岩故居芝园走廊

杭州胡雪岩故居芝园廊檐

贺州朝东镇戏台

东阳卢宅

宁波秦氏支祠正殿额枋《三国演义》之“关羽护嫂”

浙江兰溪诸葛长乐村丞相祠堂“封神榜”故事人物

浙江金华太平天国侍王府议事厅

云南会泽江西会馆

苏州民居檐下撑拱

四川成都青羊宫大门

推荐

声明:【文章及图片转自网络,版权归作者所有,本文观点不代表本平台观点。如觉侵权,请联系我们予以公示或删除】