“嗅每一片落叶的味道,对世界保持着孩童般的好奇。只是和科学纠缠,保持与名利的距离。站在世界的最前排,和宇宙对话,以先贤的名义,做前无古人的事业。”

2017年2月8日晚,“感动中国”2016年度人物颁奖晚会在北京举行。全国政协委员、中科院院士、“量子卫星之父”潘建伟获评“2016年感动中国的十大年度人物”之一。这是“感动中国年度人物”组委会给潘建伟的颁奖辞。

2018年6月27日潘建伟在全国政协十三届常委会第二次会议上作“量子科学与技术的发展及应用”学习讲座

潘建伟:我的量子研究之路

1987年夏,我从浙江省东阳中学考入中国科学技术大学近代物理系。在科大学习期间,我第一次接触到了量子力学,发现微观世界里有很多奇特的现象。我对这些奇怪的量子特性陷入苦苦思考之中,甚至使我疏于做习题而险些挂科。但不管怎么样,量子世界的诡异特性令我着迷,因此我确立了我的奋斗目标:与量子打交道、交朋友。本科毕业前,我集中研究和总结了量子力学的各种佯谬,作为我的本科毕业论文。毕业后,我继续在科大攻读理论物理硕士学位,理论基础的加深使得我对量子的脾气摸得更透了。

物理学终究是一门实验科学,再奇妙的理论如果得不到实验检验,无异于纸上谈兵。然而,当时国内缺乏进行量子实验的条件。研究生毕业后,在导师的推荐下,我从1996年开始师从国际上著名的量子物理实验学家,奥地利因斯布鲁克大学的蔡林格(Anton Zeilinger)教授攻读博士学位。一个理论物理专业的硕士,要想很快进入实验量子物理的前沿,其中的困难可想而知。为了尽快掌握实验知识和要领,我几乎整天都泡在实验室里,在中国科大训练出的较扎实的理论功底使我得以迅速理解和掌握实验技术。终于有一天,我有了自己的量子隐形传态的实验设想。然而,当我兴奋地向导师和同事们讲了自己的想法后,才知道这其实就是Bennett等提出的量子隐形传态方案,并且实验室正在做这个实验。我当时就提出要加入这个实验,并得到了蔡林格教授的应允。

20年前,奥地利,一位26岁的中国学生,面对导师的提问“你的梦想是什么”,他回答,“我要在中国,建一个世界一流的量子物理实验室”。这个学生的名字叫潘建伟。

经过1年左右的努力,我和实验室的同事完成了这个在国际上首次实现光子的量子隐形传态的实验。我们的工作发表在Nature杂志上,被认为是量子信息实验领域的开端,同时被美国物理学会、欧洲物理学会、Science杂志评为年度十大进展,并被Nature杂志在其特刊选为“百年物理学21篇经典论文”。至今,这篇论文仍然是量子信息科学领域被引用次数最多的实验论文。此后几年内,我和同事们先后实现了量子纠缠交换、三光子纠缠及其非定域性检验、四光子GHZ纠缠和高保真度的量子隐形传态、量子纠缠纯化等重要实验,结果均发表在Nature或Physical Review Letters上,这些工作多次被欧洲物理学会和美国物理学会评为年度物理学重大进展。

我在奥地利攻读学位的时候,是量子信息这门新兴科学开始蓬勃发展的年月。这门学科——包括量子通信、量子计算、量子模拟和量子精密测量等研究方向——正是利用了量子的奇特性质,能够用一种革命性的方式对信息进行编码、存储、传输和操纵,可以实现利用任何经典手段都无法完成的信息功能:量子通信克服了经典加密技术内在的安全隐患,是迄今为止唯一被严格证明是无条件安全的通信方式;量子计算和量子模拟具有超越经典极限的强大并行计算和模拟能力,一方面为密码分析、气象预报、资源勘探、药物设计等所需的大规模计算难题提供解决方案,另一方面可揭示高温超导、量子霍尔效应等长期悬而未知的物理机制;量子精密测量通过实现对重力、时间、位置等物理量的超高灵敏度测量,可以大幅度提升卫星导航、潜艇定位、医学检测、引力波探测等的准确性和精度。在怀着极大的热情与量子打交道的同时,我将目光投向了国内,迫不及待地希望祖国能很快跟上这个新兴科技领域的发展步伐,在信息技术领域抓住这次赶超发达国家并掌握主动权的机会。

从1997年开始,我每年都利用假期回到中国科大讲学,为我国在量子信息领域的发展提出建议,并带动一批研究人员进入该领域。2001年,我入选“中科院引进国外杰出人才”,并获得了国家自然科学基金委海外青年学者合作研究基金和中科院知识创新工程重要方向性项目的支持,在中国科大组建了量子物理与量子信息实验室。这个实验室以一批年轻教师和学生为班底,朝气蓬勃。虽然我们是从零开始,但因为在组建之初就得到了国家自然科学基金委、中科院和中国科大的大力支持,在以后的几年里又陆续得到了科技部等主管部门的大力支持,因此实验室的发展速度非常快。仅2003年一年,我们研究组作为第一单位发表在Physical Review Letters的论文就有7篇。2004年,我们在国际上首次实现五光子纠缠和终端开放的量子态隐形传输,发表在Nature杂志。这一成果同时入选欧洲物理学会和美国物理学会评选出的年度国际物理学重大进展,这对中国科学家来说是第一次。

量子信息科学领域是一个日新月异、正在迅速发展的多学科交叉领域,需要各方面的人才和技术,需要与世界上优秀的科研团体合作,学习他们的先进技术和经验。正是考虑到这一学科背景,在2003-2008年间,我国内、国外两头跑,一方面在中国科大实验室大力发展光量子信息技术,另一方面前往在冷原子和原子芯片方面具有很强研究实力的德国海德堡大学物理所,以玛丽·居里讲席教授的身份在欧洲通过各种渠道申请经费支持,从国内招收研究生和博士后,为我国培养冷原子量子存储方面的研究力量。几年下来,我们在冷原子量子存储方面形成了丰富的人才和技术积累,取得了一系列国际领先的研究成果。2008年,Nature杂志发表了我们“量子中继器实验实现”的研究成果。利用量子存储技术在国际上首次完美地实现了长程量子通信中亟需的“量子中继器”,Nature杂志称赞该工作“扫除了量子通信中的一大绊脚石”。这项成果入选欧洲物理学会年度物理学重大进展。我们还首次实现了光子比特与原子比特间的量子隐形传态,首次将单次激发量子存储的寿命延长至毫秒量级,较以前的结果提高了两个数量级。

2008年,在完成了充分的技术积累和人才储备后,我放弃了在海德堡大学的职位,同时将在海德堡大学的实验装置陆续搬迁回中国科大,将一批优秀的年轻人才从海德堡大学以国家“青年千人计划”、中科院“百人计划”等方式引进到中国科大。

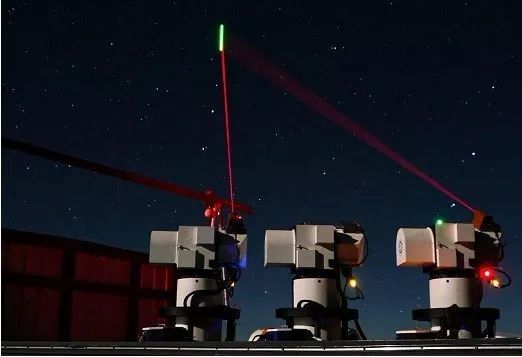

2016年8月16日凌晨,中国量子卫星“墨子号”在酒泉卫星发射中心成功发射,它是世界首颗量子科学实验卫星,标志着目前中国在量子通信领域已经领跑世界。这个项目的首席科学家正是潘建伟。

全时回国工作后,随着研究工作的不断深入和研究方向的扩大,寻求稳定的科研经费支持在一段时间内一直是困扰我们团队的主要问题。2009年,我获得“国家杰出青年科学基金”资助,无疑是对我团队工作的高度肯定和鼓励。在“杰青”项目、中科院的知识创新工程项目和科技部重大科学研究计划项目等的支持下,我们团队的经费需求问题初步得到解决,可以在国内开展国际领先的工作了。值得指出的是,我们团队的研究骨干中,有3人先后获得“杰青”项目的资助,充分体现了“杰青”是对我国优秀科研人员的高度认可。

团队未来的重点发展方向有2个:一是将广域量子通信向实用化方向进一步推进;二是发展量子模拟及量子精密测量技术,用发展起来的量子操纵技术反过来推动量子物理和凝聚态物理方面的基础研究,这将使量子科学与技术之间形成良性的正反馈关系,这是我感到最为快乐的事情。

回顾我们过去几年的发展,我感叹这是一个不断实现和超越梦想的光荣历程。我们应该感谢量子,是它使得我们能够有机会像“两弹元勋”等老一辈科学家们那样,为国家和社会的发展贡献自己的一份力量。我更应该感谢我们祖国在经济建设和社会进步中所取得的巨大成就。我们在发展量子信息科技上所取得的成绩,与国家自然科学基金委、教育部、科技部、中科院等科研主管部门和中国科大的强有力支持是分不开的。不仅如此,国家对引进海外高层次人才的重视也达到了新的高度,使得更多的优秀青年人才可以归而报国,在国内充分发挥他们的创造力,成为前沿研究领域的生力军。可以说,团队所获得的持续支持和所取得的成绩不仅彰显着我国不断提高的综合国力和科技创新能力,也充分反映了我国对支持战略性前沿基础科学研究的敏锐判断力和决策力。

2017 年1月18日,中国研制发射的世界首颗量子科学实验卫星“墨子”号正式交付使用

潘建伟:奇妙的量子世界

20 世纪物理学有两个重大发现,即普朗克的量子论和爱因斯坦的相对论。量子论与相对论的研究和应用一开始就与信息技术紧密相关。这两大重要物理发现在本质上奠定了 20 世纪和 21 世纪科学技术的基础,带来了人类物质文明的巨大进步。

量子及其特性

所谓量子,是构成物质的最基本单元,也是物质、质量、能量的最基本携带者,具有不可分割性。像分子、原子、光子等构成物质的最基本单元,统称为量子。

量子有一个非常奇怪的特性,叫量子叠加。什么是量子叠加?经典事件里可以用某个物体的两个状态代表 0 或 1,比如一只猫,或者是死,或者是活,但不能同时处于死和活状态之间。但在量子世界,不仅有 0和 1 的状态,某些时候像原子、分子、光子可以同时处于 0 和 1 状态相干的叠加。比如光子的偏振状态,在真空中传递的时候,可以沿水平方向振动,可以沿竖直方向振动,也可以处于 45 度斜振动,这个现象正是水平和竖直偏振两个状态的相干叠加。正因为有量子叠加状态,才导致量子力学测不准原理,即如果事先不知道单个量子状态,就不可能通过测量把状态的信息完全读取;不能读取就不能复制。这是量子的两个基本特性。

量子还有一个特性,叫作“量子纠缠”。比如甲、乙两人分处异地,两人同时玩一个游戏——掷骰子,甲在一地扔骰子,每次扔一下,1/6 的概率随机得到 1 到 6 结果的某一个;同时,乙在另一地掷骰子,尽管两人每一次单边结果都是随机的,但每一次的结果却是一模一样的,这就是“量子纠缠”。

最早提出这个概念的是爱因斯坦。爱因斯坦当时认为怎么允许两个客体在遥远的两地之间会有这种诡异互动呢?因此质疑量子理论的完备性。后来为了检验这种现象,科学家做了大量试验,发现这种纠缠性质确实存在。而且在验证过程中,科学家慢慢发展和掌握了对单个粒子状态进行人工制备和对多个粒子之间的相互作用进行主动操纵的能力,在这个基础上,诞生了量子信息科学。

量子信息科学有三个应用方向,一是量子通信,即实现无条件安全通信手段;二是量子计算,超高速并且可以有效揭示复杂物理系统的规律;三是量子精密测量,测量精度超越经典极限,用于高精度导航、定位等。

我们对微观世界的解释已离不开量子力学。图为2017年1月20日加拿大温哥华举行量子科学展

量子信息科技应用

第一个应用是量子密钥分发。例如甲、乙二人要进行安全通信,甲发出的光子信息状态有水平、竖直、45 度等,如果有窃听,第一,窃听者不能把光子分成信息一模一样的两半,因为光子不可分割;第二,窃听者不能复制信息,因为单次测量测不准;第三,窃听者把光子截获,乙收不到信息,也就不存在窃听。无论怎样,根据量子力学原理,窃听都可以被发现,一旦被发现,原有密钥立即作废。甲就可以把没有被窃听的密钥传送过去,利用产生的密钥进行一次一密完全随机的加密。所以,利用量子不可克隆和不可分割的特性可以实现安全量子密钥分发,实现不可破译的保密通信。

第二个应用叫作量子隐形传态。量子的这个特性类似传说中的“瞬间移动”。比如需要我从合肥到北京开会,所有的交通工具都不能实现马上到达。这时候在合肥和北京分别有一个装置,两个装置里的粒子处于纠缠态,那么在合肥我身上的粒子跟装置里的粒子做一种联合测量,通过经典通信把每一次的测量结果发到北京,在北京对相应粒子做某种操纵,就可以在北京用同样多的分子、原子把我重新构造出来,这个过程是以光速进行的。所以,利用量子纠缠的方式,可以把量子信息本身从一个地点传送到另一地点。这就是量子的隐形传态。

值得注意的是,传到北京的我包含了我所有的物质和信息,在合肥的我已经消失了,所以不是我的复制品,我还是独一无二的。这个技术要真正实现还需要很长时间,但是这个理念可以用在量子网络中,让信息在量子网络中传递,就可以构造所谓的量子计算和量子模拟。

量子计算具有超强的计算能力,比如利用万亿次经典计算机分解 300 位的大数需要15 万年,利用万亿次量子计算机,只需要 1 秒。同理,在大数据和人工智能里,求解一个亿亿亿变量的方程组,利用目前最快的亿亿次“天河二号”大概需要 100 年左右,但是如果利用万亿次的量子计算机,只需要 0.01 秒。其应用是非常广泛的,不仅可以解决大规模的计算机难题,破解经典密码、气象预报、药物设计、金融分析、石油勘探,而且可以揭示新能源、新材料机制,惯性约束核聚变、高温超导、量子霍尔效应等。

现在是大数据时代,近三年产生的数据比之前几千年的总和还要多。美国情报部门在“9·11”事件发生后,对所接收的数据进行分析,结果发现,如果事先有足够分析的话,就可以知道 9 月 11 日那些恐怖分子会开展什么活动,发生什么事,但是当时因为数据太大来不及分析,大到需要 100 年才能分析完,如果需要提前 100 年来预测“9·11”就没有意义了。所以,如果造出量子计算机,对大数据中有效信息进行挖掘,是非常有效的。

还有一个应用是量子精密测量。目前世界上最好的经典加速度计,每天误差大概在 200 米左右,如果为潜水艇导航,100 天以后的误差达到几百公里,可能发生撞到海沟或者撞到山上的情况。但是利用量子叠加原理采用量子精密测量手段,航行 100 天后的位置测量误差会小于 1 公里。

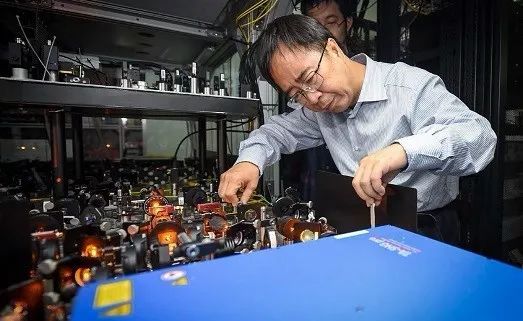

“墨子”号量子卫星首席科学家潘建伟院士在中科大上海研究院的实验室里调试设备

量子信息科技现状

量子信息技术的基础研究已经比较成熟,相关理论和实验多次获得诺贝尔物理学奖和沃尔夫物理学奖。目前,量子信息技术正由基础研究走向应用基础研究和应用研究。尤其是量子通信,目前已经可以实用。关于未来方向,国际有共同的发展路线图,一是通过光纤实现城域量子通信网络;二是通过中继器连接实现城际量子网络,把很多城市连接起来;如果把信息发射到驻外机构或者国外,或者更加高效遥远地点之间的量子通信,则需要第三个技术,通过卫星中转实现远距离量子通信。当把这三项技术结合起来,就可以构建广义的量子通信网络,从而保证各个节点之间信息传输的安全。

在量子计算、量子模拟和精密测量方面,目前国际上的研究热点是对各种有望实现可扩展量子信息处理的物理体系开展系统性研究,主要从三方面展开:实现高精度、高效率量子态制备与相互作用控制;在此基础上实现更多粒子的量子纠缠,粒子之间纠缠越多,计算能力越强大;同时实现更长的量子相干保持时间,相干时间越长,在计算过程中,量子有效性更能充分开发出来。在这三方面研究基础上,提高量子计算的可扩展性,实现量子计算的基本功能;利用量子模拟探索凝聚态物理机制;实现超高精度精密测量。

引用约翰·惠勒的话:“过去 100 年间量子力学给人类带来了如此之多的重要发现和应用,有理由相信在未来 100 年间它还会给我们带来更多激动人心的惊喜。”我们对未来充满希望。

延伸阅读:潘建伟:探索的动机

(节选自 纪念改革开放四十周年 · 推动者系列之《科技引领未来》,中国文史出版社2018年6月出版,责任编辑牛梦岳、高贝)

相关链接