感谢城市建筑(UA_2004)的分享

李辉

中国美术学院讲师,博士,一级注册建筑师

摘要

行走与读书同样是获取知识的重要途径,对于建筑专业的工作者来说,前者或许更为重要。笔者在2017年利用各种机会完成了一系列行走,脚步跨越亚欧大陆。以专业工作者的视角来审视途中所看到的建筑,并进行更深入的思考。

关键词

行走;俄罗斯;阿尔瓦·阿尔托;新艺术运动

北京时间2017年的元旦钟声响起时,我在印度恒河的一条船上,开年的建筑行走便是去拜访鹿野苑。这是岁末年初四个最重要佛教圣地行程的第三站,此前刚刚走过佛祖诞生与圆寂的蓝毗尼和拘尸那揭罗,加上后来去的菩提伽耶。这些都是当年佛教文化发源与传播的重要地点,从古代印度时期至今遗存了大量建筑文化珍品。尽管随着岁月的更叠,如今大多已沦为废墟,但从建筑基址的格局依然可以看出当年精心的空间设计,以及由这些设计而营造的一时繁盛。

菩提迦耶的佛教建筑

除此之外上半年的大部分时光是在紧张的教学生活中度过的。其间因学习与交流之需,到了北京、哈尔滨这样比较熟悉的北方城市,城市的建筑格局并没有太大改变。真正的行走是在暑假中开始的。起点是俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克,从这个比北京早两个小时的太平洋沿岸城市,走过波罗的海,走过地中海,一直走到了大西洋岸边。

在俄罗斯的这些城市里,新艺术运动是建筑风格的主流。从文化人类学传播论的观点看,当这种昙花一现的艺术形式在其肇始的西欧逐渐式微时,却在相对遥远的东方迎来又一次绽放。并且,从俄罗斯的行程中可以看得出,新艺术运动是贯穿始终的一条脉络。甚至跨越了从符拉迪沃斯托克到维堡超过一万公里的地域,异彩纷呈。

在哈巴罗夫斯克江边的建筑群里,我见到一所非常有趣的小建筑。它毗邻十字路口南侧角而建,通体上下洋溢着非常浓郁的新艺术运动气息。建筑主体色调为浅蓝灰色,门窗为蓝色,窗洞上缘两角均抹成弧形。它的主入口正对道路交叉口,台阶两侧厚重的栏板随踏步设计为和顺的曲线,有着良好的触感。上面的两个雨水管对称分布,从外墙顺着挑檐爬上檐口,造型是一条柔和的曲线,甚至在上面端部还做了放大。让人想起攀爬于墙面的藤蔓,那正是新艺术运动的一大旨趣;也让人想起艺术家达利的髭须,为这个小建筑增添了几分情趣。铭牌上写着俄语“Доходный дом”,意为“可以营利的房子”,另有一行“Памятник архитектуры”指“建筑学的典范”。上面所列日期为1908及1911两个年份,应该是建造年代。

哈巴罗夫斯克的新艺术运动建筑

另一个引起我关注的建筑在托木斯克。这是一个大学城,城市不大,但充满学术气息。这幢建于1904年的小房子位于列宁大街32号,铭牌上的俄语“Бактериологический институт”表明这里的使用功能为“细菌学研究所”。

托木斯克细菌学研究所

建筑仅两层,但大体可以看出屋基、屋身与屋顶的三段划分,以白色为底,上覆粉红色装饰,窗棂为白色。建筑的新艺术运动风格比较鲜明,尤其是以入口为中心的三个开间更加典型,这部分首层门窗为下部略方的扁椭圆形,内衬曲线柔缓的窗棂。中间部分开一个大窗,轮廓为矩形上接一个半圆,宛如古罗马形制,却有曲线窗棂穿插其间。最上部的门头山花处,三个曲线窗洞成为一组,宛如一个委屈的小鬼脸,也似几滴正在下淌的水珠,这是新艺术运动最典型的特征之一。

这种打动人的艺术感染力延续到室内。除了门窗曲线外,室内的装饰线条、楼梯栏杆以致暖气片的开孔造形均表现出柔美的曲线。特别是中间那个大窗,是一幅蓝色基底上的玻璃镶嵌画。上部一朵盛开的大花,花心位于上部半圆的圆心处,向下绵延着枝干与叶片,均为抽象线条。花色玻璃以红、黄、绿为主,在正午的阳光下分外斑斓——这幅画本身就是新艺术运动的一个典型作品。

托木斯克细菌学研究所镶嵌画

相比而言,色彩更加丰富的一个建筑,是位于弗拉基米尔城市金门附近的一个政府办公用房。

弗拉基米尔教育管理部

首层白色砂面层的屋基,屋身部分为米黄色。入口处首层变化成赭石涂料的红砖肌理,而其上部在米黄底的上部,套了一个蓝色的外框,两者均为砖砌肌理。虽然材料的饱和度都有所降低,并且随着岁月逐渐衰减,但几种不同颜色相互搭配,在明媚的阳光下依然产生鲜艳的效果。真正作为使用者感受的一个新艺术运动建筑,是莫斯科的新歌剧院(Новая опера)。

莫斯科的新歌剧院

那天订了一场芭蕾舞的票,在开演前到达剧场,仔细体验这样的建筑带给使用者的感受。建筑主体为红砖肌理,上面分布一些凸出的曲线,勾勒出柔美的建筑体块。门厅内的栏杆装饰母题,均由长长的藤蔓构成,洞口上缘也抹出圆角。这样的做法一直延续到观众厅所有洞口轮廓的处理,与观众椅背上部的线条相呼应。

莫斯科的新歌剧院室内

二层楼座的边缘,也是绵长的曲线,贯穿了厅内墙面大半。室内大门上,所有的线条均为流畅的曲线,这样的曲线甚至出现在一个很小的通风口的装饰上。当然,在这样的尺度距离下,可以更仔细地欣赏那些布置于建筑不同位置的雕塑,它们大都比较抽象,成为新艺术运动最具标志性的特征。

木结构是俄罗斯建筑的另一个特色,远东及西伯利亚地区广袤的森林为之提供了充裕的材料,因此在这片辽阔国土上从东到西的整个行程中,我随时可以见到这样的建筑,而其中几个地方的感觉尤其鲜明。

伊尔库茨克(俄语:Ирку́тск),是一个位于俄罗斯西伯利亚地区的重要都市,建城已经有三百多年,位处东亚及中亚之间。七月中下旬,我在这个城市以及距之不远的贝加尔湖上的奥尔洪岛上辗转一周时间,其中的木屋给我留下了难忘的印象。

我所见伊尔库茨克的木构建筑,通常以板条或略加修整的圆木构筑整个墙体,边角处以井干榫卯相接。窗扇分为内外两层,内层为普通玻璃窗,外层为不透明的拼接木板,类似于很多地方的窗套。窗户的装饰相对比较华美。此前数日,我在乌兰——乌德目睹了一座小建筑的整个建造过程,在做好的基础上,以加工好的木材横竖交替叠放,榫卯相扣,构筑起四壁与内墙。在这个过程中,事先设计好的地方,留有门窗孔洞,在建造的过程中,适时嵌入这些孔洞的四片边木,就是门框、窗框。最后在顶部依据坡度所需,安放斜向梁架,配以檩条及屋面板,即构成一个围合的建筑空间。我在奥尔洪岛上,就住在这样的木结构房子里,可以看到细部处理。在每两根圆木相接的缝隙处,都以毛毡填塞,不仅挡住了寒风,还可有效地阻断室内外热传导,冰天雪地之中,一定是一处温暖的所在。

伊尔库斯克的木构建筑

托木斯克是另一处木结构建筑集中的地方,列宁大街北段靠近河边处,有一大片被保护起来的木屋建筑。说是保护,其实也仅是安放了铭牌,划定保护区域。我所看到绝大部分的建筑仍在正常使用,一般建筑最好的保护,就是让它们正常发挥使用功能,对于木结构或许更是如此。从建筑的风格印象而言,这里的建筑装饰更加细腻丰富。在立面上,窗户开口处,作为一个整体凸出墙面很多,一方面增加了窗台面积,另一方面或许对夏季明媚阳光有一定的遮挡作用,从外面看则形成一个格外生动的立面,光影鲜明。窗套外的花边雕饰,也比先前所见更加细致,尽管是浅浮雕,却有很多变化的曲面,在光影的流动中顾盼生辉。

托木斯克的木结构建筑细部

苏兹达尔(Су́здаль)是位于俄罗斯西部弗拉基米尔州的一座历史悠久的城市,靠近莫斯科。七月底我到达那里的时候,所见木屋是在此行中所参观的木结构建筑中给我留下印象最深刻的。除去先前所有的那些华丽木屋给我的印象外,这里的木建筑更有一些结构与形体上的新意。在要塞城堡苏兹达尔克里姆林宫(Суздальский кремль) 的区域里见到一所小房子,那是最早的一处小教堂,名为Церковь Николая Чудотворца из Глотово。

苏兹达尔的木构教堂

教堂平面为一个较长的矩形,由西南向东北展开,依据屋顶的高低变化分为三段。入口段与中段较长,尾段仅为前两段的一半。屋面为陡峭的两坡悬山形式,山面朝向入口。中段屋顶最高,入口段降低,尾段较入口段更低一些。最上面正脊居中,耸起一个高高的洋葱头,连同上面的十字架,几乎与整个屋面高度相等。入口三步台基构成一个小平台,再由一小座斜桥登上入口柱廊的位置。柱廊围合了整个入口段建筑三面,并切入了中段建筑的墙体。整个柱廊的底板由木梁以叠涩出挑的方式支撑,凌空而起。整个建筑虽全由木做,且均为粗犷厚重的原木,但因为有了这些体形的变化,非但不显笨拙,更有几分飘逸灵动之气,跃然于卡门卡河畔的草坪之上。

在离这幢教堂不远处,有一个木建筑博物馆,实则为一个院落,保留了不同时期不同功能的若干木屋。更宝贵的是,这些木结构建筑中,依据实际使用功能在室内布置了本地农民日常使用的场景,让人更深入地了解这些俄罗斯木结构建筑日常的使用情况。

苏兹达尔的木构博物馆

木结构建筑的确深入俄罗斯人传统营造生活的许多方面,在另外几个地方的建筑博物馆与艺术馆里,都可以看到他们对此进行的更深入的专业研究。甚至在乌兰——乌德,我还见到一个两层高的井干式建筑,居中外伸出来一个由四根柱子构成的门廊,柱身为简化的多立克柱式,上面顶着一个比例非常均衡的古代希腊神庙的山花,以木仿石,堪称奇观!

乌兰——乌德两层高的井干式建筑

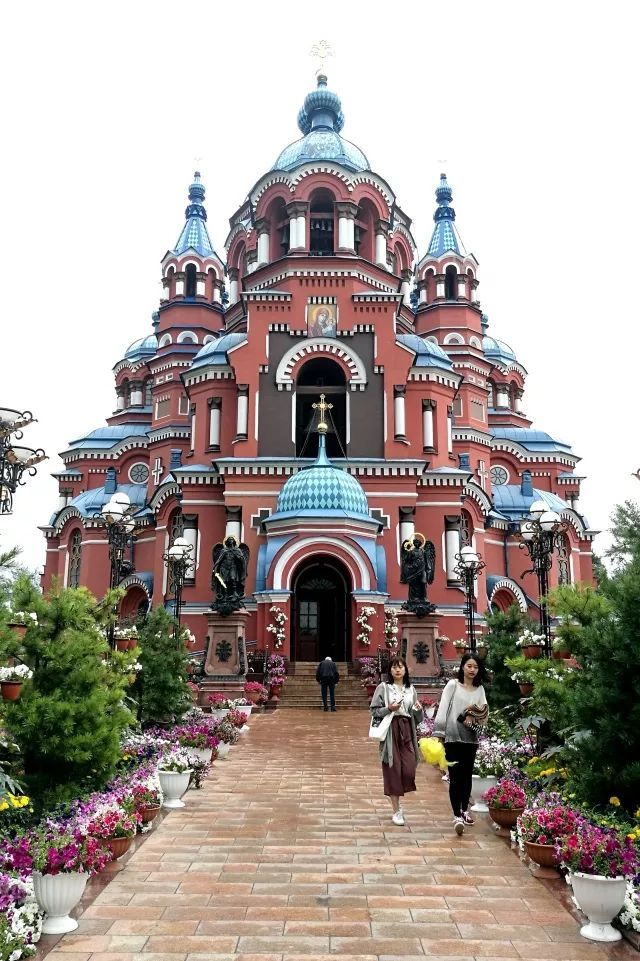

作为宗教建筑的代表,东正教教堂在俄罗斯城市中也极具特色。这种建筑形式与欧洲中世纪的拜占廷风格有着很密切的关系,从平面上看,都是希腊十字的集中式布局,教堂空间没有巴西利卡那样长长的厅堂空间,因此也没有一排排听讲的椅子——这应该与东正教的宗教仪规密切相关。教堂内没有大量的塑像,但壁画比较多,讲述着与教义相关的故事。伊尔库茨克的喀山教堂,这种特征非常鲜明。

伊尔库茨克的喀山教堂

教堂非常宏伟,由厚重的粉红色外墙托举起几个硕大的穹顶。室外庭院里有一些宗教主题的雕塑,室内由华丽的大理石装饰成几个不同的圣坛,大都为巴洛克形式,共同构筑起一片神域的空间。

喀山教堂室内

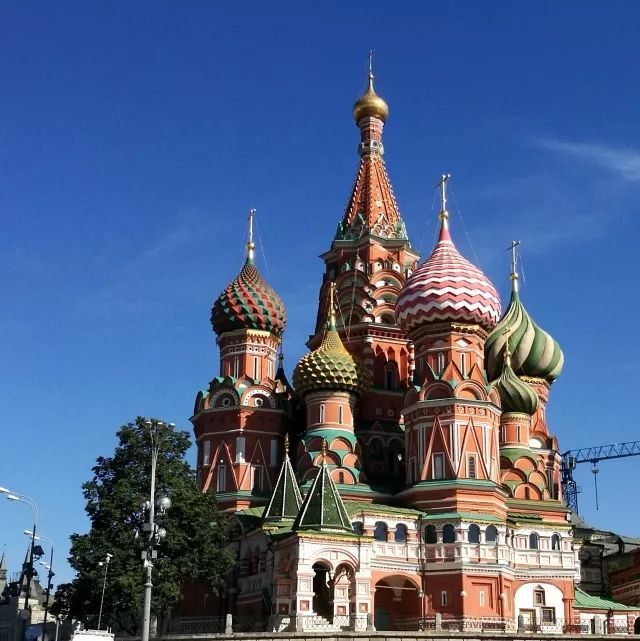

当然,俄罗斯最引人注目的东正教教堂,当属莫斯科红场上的圣瓦西里教堂。这个并不巨大的建筑,平面呈集中的九宫格形式,以红色为主、辅以白色条纹的封面共同托举起一簇形态、颜色、大小、高低各不相同的穹顶,为庄严的政治广场平添了几分活跃的气氛。

莫斯科红场上的圣瓦西里教堂

在俄罗斯的行程中,也必然会关注到体量宏伟的苏联时期的建筑。这类建筑的宏伟首先来自平面的庞大,往往在一个方向上铺展开很长的对称矩形,然后再划分出中部与两翼突出的五段式;其次是建筑在平面的基础上建得很高,并依次收分,形成一个中心突出的形体,最中间的部位则拔高形成一座尖塔,直刺青天。第三,这类宏伟的建筑在人体所能直接感知的尺度范围内(如入口附近)形成很高的柱廊,辅以巨大的门扇。人在这样的空间秩序下,显得分外渺小,不值一提。八月上旬的某个清晨,当我站在莫斯科大学主楼下面的时候,这种感觉特别明显,我甚至不知道如何找到角度,把这种建筑带给我的感觉摄入镜头。

莫斯科大学主楼入口柱廊

直到在离建筑很远地方的中轴线上找到一片水塘,也才得以将居中的一部分建筑拍下来,把这种异常宏伟的感觉表达一二。这种建筑类型直接影响了中国当代建筑,成为诸如北京广电大楼及哈尔滨工业大学主楼一类建筑的滥觞。

莫斯科大学主楼

边境小城维堡在1940年以前属于刚刚独立的芬兰,作为俄罗斯行程的最后一站,我来到这里只为看阿尔瓦·阿尔托设计的那个图书馆,这是他“第一白色时期”的一个重要作品。这个小建筑位于城市中心两座并在一起的公园相交处,地面略有些缓坡。以往在讲课时,最深刻的印象,便是阳光穿过整面墙开窗的楼梯间进入门厅的描述。那天中午见到它时,八月正午的阳光恰好洒在那面墙上,而门厅也无比敞亮。

维堡图书馆入口

进入门厅,右边的报告厅正举行一个活动,听众已经站满了整个门口。继续向前,从前台左边的台阶拾级而去,便是那个从照片上看到过无数次的阅览室。从中间的平台上来,我必须沿着或左或右的十二级台阶再转头向上,才能到达管理员所在的标高,再沿阅览室西北部分的周边书架找到自己想要的书。倘要去到这个阅览室的中间部位,则须沿左右两段踏步的扶手外面半侧着身,再下十二级台阶进入那个下沉的空间;抑或由管理员的位置,沿另一侧下十四级台阶,进入阅览室的东南部分。

维堡图书馆阅览大厅

这些高差的变化和楼梯流线的设置,给空间平添了一些戏剧性,非常巧妙地联系起了不同标高的空间。甚至两侧的流线让人联想起中国古典园林里面的复廊,使空间饶有趣味。

空间中的另一份趣味,来自头顶的天窗。在进入阅览室很长一段时间内,我没有意识到天窗的存在,那种弥散于整个空间里的光,完全是一种润物无声的存在。

维堡图书馆天窗

在正午的阳光下,由天空透进来的光,没有直射,没有阴影,因此更没有眩光,甚至没有让人意识到光源的存在。这一瞬间,我似乎才开始真正明白了阿尔托建筑的美。当时正好遇到几个人参观屋顶,我有幸随他们上去仔细看了那天窗,从外观上看,那仅是屋顶面层上略微凸出的一个圆盘,上面覆盖了一大片玻璃,但从随后的了解中,我知道那其中细致入微的构造——那是一种匠心,透着给使用者的温暖。

维堡图书馆天窗

但我也有始终不明白的是那个时代这里产生那么多新艺术运动风格的建筑,为什么阿尔托还会勇敢地选择这样的现代主义语言构筑这个小建筑?

八月九日乘火车进入芬兰,随后几天的主题,当然还是参观阿尔托的建筑。这些建筑相对分散,租车是最有效率的方式。这样的方式使我有机会随时停下来,真切感受属于这些建筑及建筑师的土地。

帕米欧肺病疗养院是阿尔托“第一白色时期”的另一个重要作品。他在设计这个作品的时候,正好是在病中,因此很深入地体察了作为一个躺在床上的病人,有着怎样的身体与心理感受。在走进建筑内部的过程中,让我最受感动的,是楼梯间内的一个细节。临墙的一侧设置了一条窄窄的扶手,而这条扶手周围的墙面,被漆成了灰色。

帕米欧肺病疗养院中的扶手细部

这样的处理,一方面提示了扶手的存在,从视觉上给白色墙面上的黑色扶手一个依托;另一方面,更有效地防止由于手的误触污染墙面,有利于日常的清洁。这种清洁的诉求对于一个医疗空间显得尤其重要,这当然也反应在他设计的“帕米欧椅”上——具有柔和线条与光滑表面的扶手,更利于日常擦拭。

帕米欧椅

当天下午驱车来到玛丽亚别墅,这是阿尔托“第一白色时期”的住宅的巅峰之作,从建成使用的效果上看,更优于他早几年在赫尔辛基郊外为自己设计的住宅。别墅位于乡野间一片山林的缓坡上,安宁优美。

玛丽亚别墅入口立面

建筑以安静的白色墙面配上温暖的红色木板装饰,在整个环境里低调而不失身份,这种感受延续到建筑内部,甚至表现在几乎他所有的建筑中。建筑的内部空间采用当时现代主义“流动空间”的做法,不同的空间气息贯通,材质由外而内和谐顺延。弗兰姆普敦认为这座建筑存在若干“双重原则”,吉迪恩说它是“由一个坩埚里浇出来的住宅”,而在现场我觉得它更像是一个东方的建筑,充满了对人身体细致入微的关怀。

珊纳特赛罗(Säynätsalo)镇中心的主楼建成于1951年年底,是阿尔托“红色时期”的一个巅峰之作。

珊纳特赛罗镇中心主楼

最初见到它已是深夜十点,借着北欧夏季微明的天光与少量的泛光照明,那一瞬间便可以感受到它的温暖质感,与先前所见全不相同,却与第二天在阳光下所看到的别无二致。这个镇中心主楼建筑其实是一个功能综合体,南面是一个图书馆,西面为公寓,北面与东面则为主要的行政办公空间。东南角高高耸起的体块,是镇政府召开议会的场所。在建筑形态上,除了保持先前所使用的漆成暖色的木材外,主要以红砖砌筑出粗糙温暖的表面质感。这种质感也从室外深入室内,甚至沿着楼梯间一直延续到上面的会议厅。会议厅斜向的屋面,以几个伞骨状木构架承托,与红砖的肌理和谐搭配,这样的材质搭配也表现于几乎所有的空间中。

会议厅屋面底部的伞骨状木构架

室内不再拒绝光的直射,但很明显是经过精心设计的,光通过某些孔洞,在红砖的背景下形成鲜明的肌理,或者透过大面积的玻璃,引入明媚的融融暖意。弗兰姆普敦也曾描述走在踏步上的整个过程中脚的不同感受,而这种对身体的关照贯穿了整个建筑。二层走廊窗台的标高有意做低,与室外庭园的景色高度亲和,并为使用者提供一个暂时蜷坐的空间。这个台面上更有一条窄窄的细缝,使下面的暖气透上来,在人的身体与玻璃之间形成一片热空气构成的薄膜,阻断北欧寒气的侵扰,让身体在亲近自然的时候,真切感受到来自建筑的温暖。

在这个行程的后几天,又依次去参观了于韦斯屈莱大学、阿尔托博物馆、试验住宅及位于赫尔辛基郊区的自宅与工作室。这些分别属于他几个不同阶段的作品,表现形式各不相同,而相同的,却是在细微之处对人身体的深层关注。并且,关注的细部不仅在诸如门把手、楼梯扶手之类,更在他设计的家具、器物甚至船舶等方面得到了充分表现。作为一个建筑师,他所着力塑造的,不仅仅是狭义的“建筑”,更是一个与使用者各种的身体诉求密切相关的“建成环境”。

离开芬兰,八月上中旬又相继去了里加、华沙与布达佩斯,这些城市作为有代表性的东欧国家首都,建筑风格各不相同。而相同的地方,就是随处可见的新艺术运动建筑。特别是里加,从1904年开始的十年正是其经济发展的高速增长期,而当时最时髦的建筑风格便是新艺术运动。因为时间的契合,城市中心将近三分之一的建筑都是此风格的,成为全世界最集中的新艺术运动风格作品汇聚地。进入意大利的行程历经了威尼斯、博罗尼亚、日米尼、佩鲁贾直到罗马。此间不论是充满现代感的双年展还是历经千年的古代建筑都引人关注,其中尤以日米尼的马拉泰斯蒂阿诺庙最吸引我。

日米尼的马拉泰斯蒂阿诺庙

这是文艺复兴时期的建筑师阿尔伯蒂的建筑处女作,也是他著名作品中唯一我没有现场看过的。爱丁堡大学建筑教授爱德华·何利斯所著《建筑变形记》,把这个建筑称作当年的“日米尼之狼”献给他心爱女人的一座泰姬陵。建成后经历一系列变迁,如今它作为一座天主教教堂在使用。从建筑形态上看,最重要的特征来源于文艺复兴,但这些功能上的变化给这座有故事的建筑留下很多有趣的印迹。这个至今未完工的建筑没有依据中世纪惯用的手法,构筑一个中间高、两侧低的巴西利卡立面形式,而是采用古罗马的券柱式划分三个开间。其四根柱子具有完全相同的高度,中间两根上面再承托两根短柱,以增加居中开间的高度。原本建筑后面的圣坛处打算耸起一个硕大的穹顶,只是各种原因未能按计划完成。但这些都不妨碍它作为文艺复兴初期风格的一个探索,被载入世界建筑史。

由罗马乘飞机到爱丁堡,进入暑期行程的最后一段。格拉斯哥是麦金托什的大本营,有着大量精彩的新艺术运动建筑,其中让我最牵挂的当属2014年失火损坏的美术学校主楼,此番去参观时还在修复过程中,甚为遗憾。但如愿进入了扎哈·哈迪德设计的河畔博物馆,又让我感到不虚此行。建筑位于城市中心西部的河滨处,设计者依据需要把一个线形空间作S状扭曲,充分使用基地并满足功能需要的同时,产生特征鲜明的造型。与这个自由形态的建筑构成完美搭配的,是其外部东方园林式的景观布置,那些以缓丘、草坡、竹丛、山石等为材料的景观小品,以自由的造景手法,与金属、玻璃构筑的建筑浑然一体,宛若天成。

扎哈·哈迪德设计的河畔博物馆

另外,室内的展陈方式,又依据主题、流线之所需,布局清晰条理分明,表现出这个解构主义建筑作品内部相对理性的功能逻辑。

河畔博物馆室内陈设

之后的行程,又一次来到了爱尔兰首都都柏林,开车环游作为郊野公园代表的凯里金环(Ring of Kerry),探访气势宏大的莫赫悬崖(Cliffs of Moher),然后再返回英格兰。整个过程中让我感受最深刻,是充盈其中并以不同形式表现出来的浪漫主义气息。这种浪漫主义气息源自十八世纪下半叶的英国——追求中世纪田园生活的情趣与意识,不论是临崖的堡寨,还是哥特复兴的殿堂,都表现出明确的英伦诸岛风格。如曼彻斯特市政厅,建造于十九世纪六七十年代,英国特有的哥特式尖塔在这个非宗教的建筑上表现得异常突出。

曼彻斯特市政厅

它们配合着上连贯的竖向线条,从建筑的上部耸起,直刺青天。它与早时期在伦敦建造的英国国会大厦相呼应,共同构成哥特复兴的浪漫“交响曲”。这样的“交响曲”或许至今还在伦敦上演着——短短一年再回来,已经可以看到有更多的高层建筑正在建设,并且从形态看,这些建筑对竖向线条的强化,无不延续着几百年来在这个大西洋岛国回响的旋律。也正是在这样的旋律中,我结束了暑期的行走。

开学后的秋季学期异常繁忙,我仅借了学术交流的短暂机会,去瞻仰了云南大理的崇圣寺三塔。

云南大理的崇圣寺三塔

到本文截稿时,又安排了去香港和台湾一周的行程,这应该是我2017建筑行走的末站。古代中国人对读书与行走之间的关系有着精深的看法,我觉得作为一个建筑师更需要以脚步拓展自己的视野。只有把自己的身体放进那些特定的建筑空间里,才可能形成对建筑最直接、最真实的理解。因此,我会继续自己的建筑行走。