一种基于含相变凝聚均流技术的湿式电除尘系统及工艺文献

湿式电除尘安装方案-湿式电除尘

湿式电除尘安装方案-湿式电除尘

湿式电除尘安装方案-湿式电除尘

- 1 - 发电厂 1号、 2号锅炉烟气脱硫工程 湿式电除尘安装施工方案 批准: 审核: 编制: 主编单位: - 2 - 目 录 1 编制依据及工程概况 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 2 劳动力 配置 ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 3 资源配置 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,, 5 4 施工总平面布置及力能供应 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 5 主要施工方案和技术措施 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 6 施工管理目标 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19 7 季节性施工措施, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19 8 施工管理措施 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2

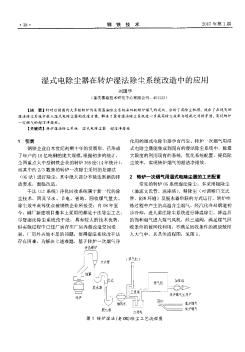

湿式电除尘器在转炉湿法除尘系统改造中的应用

湿式电除尘器在转炉湿法除尘系统改造中的应用

湿式电除尘器在转炉湿法除尘系统改造中的应用

针对目前国内大多数转炉仍采用湿法除尘系统法回收转炉煤气的现状,分析了其除尘机理,提出了在现有的湿法除尘系统中嵌入湿式电除尘器的改造方案,解决了原有湿法除尘系统进一步提高除尘效率与能耗之间的矛盾,实现转炉一次烟气的超洁净排放。