绣墩又称坐墩,是汉族传统家具凳具家族中最富有个性的坐具,圆形,腹部大,上下小,其造型尤似古代的鼓,故又叫鼓墩。墩与凳同义。绣墩的历史非常悠久,据沈从文先生在《中国古代服饰研究》中介绍:“腰鼓形坐墩,是战国以来妇女为熏香取暖专用的坐具。”唐代以前人们一般席地而坐,家具多为低型,唐以后起居方式改为垂足而坐,家具也随之变为高型,绣墩作为垂足而坐的一种家具形式也由此而产生了。到了唐代,受佛教莲台影响,唐代妇女坐具多作腰鼓式,称为“基台”或“荃蹄”。这些坐具在宫廷中使用,上覆盖绣帕一块,故又称“绣墩”。经宋代的沿袭,至明清,绣墩已成为一种坐具。为凳子中的佼佼者,不仅灵秀,而且富丽。绣墩,是古典家具大家族中的“闺秀”之作。不同于大多数象征尊严、权利、地位的“男权”坐具,它别出心裁地以女性化的圆润、婀娜、秀美展现出了古典坐具的别样风华……

秀丽的古典坐具

绣墩具有古雅之趣,它在造型艺术上更是千姿百态,座面的式样除圆形外,有海棠、梅花、瓜棱、椭圆形等。绣墩又有开光和不开光之区分,开光有五开光、六开光。不少绣墩上下两头各做出弦纹一道,雕击鼓钉,既简朴又美观。墩圈雕花精致,或海棠,或竹节,或藤蔓,栩栩如生,极富有艺术感染力。墩面的装饰也很讲究,除板外,还有镶嵌彩石影木,大理石、藤等。绣墩的制作木材非常讲究,常用紫檀、花梨、红木等。另外,明清两代瓷墩的使用极为普通,有德化、醴陵、景德镇等地的产品。绣墩的美,首先在于其形制的独树一帜,国人向来崇尚平衡、方正的肃穆美,古典坐具秉承这一理念,通常表现为四平八稳,以“方”为其形。而绣墩却“背道而驰”,以一种独特的圆润形象出现,外形秀气、体型小巧,比起方方正正的座椅多了几分女性化的秀美。

明正德-嘉靖 黄地五彩龙纹绣墩

对于其形象的来源要追溯到战国,虽然那时国人还处在“席地而坐”的阶段,但是绣墩的雏形已现端倪,这一点在沈从文先生的《中国古代服饰研究》中便可窥知一二:“腰鼓形坐墩,是战国以来妇女为熏香取暖专用的坐具。”虽然并没有具体实物可考,但是可以想象,也许是蒲团或矮墩一类的坐具。可以看出,绣墩的形象灵感就是来源于腰鼓的,而且是定位于女子的坐具,所以其形制相对于一般的坐具而言,在审美上更加偏向于女性化。

随着国人垂足而坐生活习惯的普及,坐具逐渐兴起,绣墩的形制也得到确定:从腰鼓演变而来的绣墩大多状为圆形、腹部大、上下小、平顶微凸、弧腹中空。为了使其更加“象形”,古人在依形而制的时候,一般在鼓墩的上下彭牙上也做两道弦纹和鼓钉,保留着“蒙皮革,钉帽钉”的形式,整体造型显得俏皮、生动而富有灵气。

绣墩的美在于不断地补充和发展,其形制并不是一成不变的,而是如同善于装扮的女子一样,随着时代的推移,吸收各个时期的特色而不断改变自己的“妆容”:包括颜色、用材、工艺、纹饰、装饰手法等,可谓千变万化:从用材上来看,有陶、瓷、木、石等多种材料;从工艺上来看,有红釉、蓝釉、粉彩、青花、珐琅、三彩等多种工艺;从纹饰上来看,有动物、花草、水果等多种题材;从装饰手法上来看,也有镶嵌、雕刻、堆塑、开窗等多种做法。

明末/清初 汉白玉绣墩一对

丰富的艺术风格

作为古老的坐具,绣墩的形象是不断变化的,随着时间的推移其形制也在逐渐丰富,可谓随着岁月的推进而加入不同的内容,使其更为丰富和富有神韵,其中,尤以明清时期最为多样。总的来说,绣墩的演变经历了一个由大变小的过程:

坐墩的实物雏形产生于唐,唐代是坐具开始萌芽的时期,国人开始向垂足而坐的阶段进化,同时佛教文化异军突起地融入了中原文化,古典坐具也因此而受到影响,封建统治者受到了神佛的启示,将自己喻为神佛派到人间的使者,自然坐具也要向神佛的坐具靠拢,于是在佛祖莲台的启示下,绣墩开始被称作“基台”或“荃蹄”。

据可考资料显示,最早有证可考的绣墩形象出现在五代南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》中,在画中可清晰地看到,此时的绣墩其造型如鼓,外面覆盖着锦缎一类的织物。体形较大,已经属于相对成熟的坐具。

汉白玉小绣墩一对

到了宋代,国人真正进入了垂足高坐的时代,此时的实物保存下来的仍是极为稀少,但是我们依旧可以从古画中找到其形象,比如宋代高宗《书女孝经马和之补图》的第八章《孝治章》中所绘,榻边六位仕女所坐的圆形绣墩就可视为当时此类坐具的基本形制,那时的绣墩在形象上增加了一些花饰,但总体形制、大小与五代时的差别不是很大,属于宋元时期一种普遍的坐具,使用者多为女性,这种形象一直延续到明代以前。

到了明代,绣墩的体型相对于前朝开始变小,显得更加秀气,绣墩的材质也更加多样化:

清十八世纪 黄花梨绣墩一对

此时期名贵木材成为制作绣墩的主要材料之一,当时的木质绣墩重视木材自然的纹理和色泽,结构科学,榫卯精绝,追求线条的流动美。在坚固程度和美观实用等方面相对于前朝而言也有了一定的超越。其中,以宣德时期所制绣墩最为精美,可惜并未有这一时期的精品留世。需要特别说明的是明代木质绣墩的做法直接采用了木板攒鼓的手法,做成两端小、中间大的腰鼓形,两端各雕弦纹和鼓钉,以写实的手法来增加绣墩的生动性和趣味性。这时的绣墩已经开始凸显其便于携带的优势:一部分这个时期的绣墩开始在腰间两侧设环,或者在中间开出5个海棠式透孔,因此又取名为“花鼓墩”。

同时,除了木材,更多种类的材料被纳入绣墩制作之中,如竹、藤、瓷等。提到瓷,德化、醴陵、景德镇等地的瓷绣墩在当时很普遍。尤其是嘉靖、万历两朝出现了“瓷墩”的兴盛期。

当时的绣墩在造型艺术上也有了新的提升,出现了更多类型:整体上可分为有开光和不开光两种;墩圈上出现以花草题材为主的雕饰,如海棠、竹节、藤蔓等;墩面上也出现了不同类型的镶嵌,如彩石、瘿木、大理石、藤等,大大丰富了绣墩的艺术风格。

清乾隆 紫檀透雕西番莲纹绣墩

清代是绣墩制作工艺的另一个高潮,清代的绣墩相较明代而言要更小一些,显得更为清瘦秀雅。康乾盛世时,社会生产力的高速发展也带动了家具制作工艺的精进,此时的绣墩喜以抽象镂空的钱纹为装饰,以釉彩、粉彩、青花、珐琅等多种工艺制作而成,并且引入了雕刻和镶嵌的装饰手法,使绣墩成为了华丽的家居艺术品。

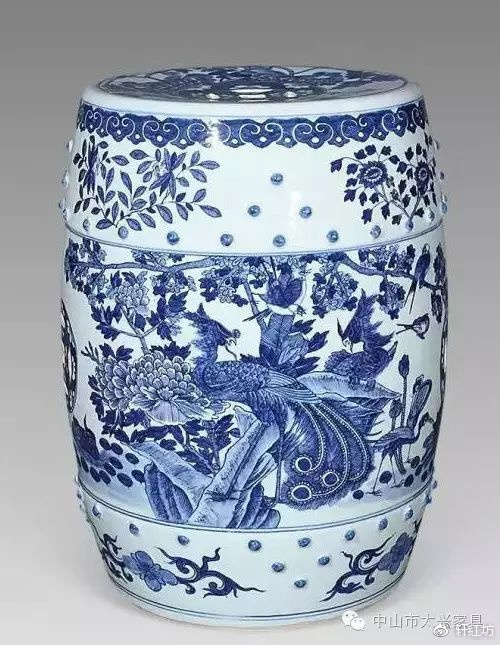

清中期 青花牡丹凤凰绣墩

清乾隆 松石绿地折枝花卉纹绣墩

以上三例实物,从材料和纹饰上看都是典型的清代制品,体现着明显的时代特征,分别从不同侧面反映了清代绣墩的艺术追求。

对于红木绣墩而言,如今存留下来的多为圆形,其中,清代京作绣墩极有特色:它纹饰精美、雕工复杂,取消了常出现在明式绣墩上的夔龙、螭虎纹,而以蟠纹、夔凤纹、兽面纹、雷纹、蝉纹、勾卷纹等作为替代,使绣墩在大家闺秀的气质之中多了几分富贵与庄严。

婉约的女性气韵

作为女性的专属坐具,绣墩的韵味不仅仅在于形制的秀美与工艺的复杂,更多的是其自身所散发的女性气韵,它不同于其他方正、威严的“男权”坐具,而是充满了女子的柔和与婉约。

清雍正 粉彩如意花卉纹绣墩

唐代,坐墩这种形式的坐具为宫廷女子所青睐,那时的女子为了使自己的坐具显得更为美丽、高贵,便在绣墩上“铺锦披绣”,将其用艳丽、珍贵的锦绣包裹住,很多锦绣是出自主人亲手制作,绣墩其名也是来源于此。披上锦绣的绣墩不仅视觉上更加华丽美观,坐上去也更为柔软舒适,自此,奠定了绣墩柔和美丽的基调。遥想古代女子,对着轩窗穿针引线,心灵手巧织就一方绢绣,并将其围盖在绣墩上,每每坐在上面抚琴笙歌,两厢柔美交相辉映,形成一幅绝美的图画。

除此之外,相对于其他坐具,绣墩更加轻巧随性,由于它没有靠背、体型轻巧,所以常置于庭院室外,作为装饰和小憩之用,闲暇之时,可在亭中饮酒对弈,于花前月下吟诗赏景。

清乾隆 天青釉描金缠枝纹端莲捧寿铺首绣墩

《红楼梦》中描写清代家具的地方有近百处,涉及了多种材质、工艺和形制的床榻、桌案、椅凳墩几、架格、箱柜、屏风、漆盒、绣墩等等。

《红楼梦》第三十八回“林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏”里有这样一段描写:“贾母与湘云、宝钗、林黛玉等众姐妹在大观园里品酒吟诗,“林黛玉因不大吃酒,又不吃螃蟹,自令人掇了一个绣墩,倚栏杆坐着,拿着钓竿钓鱼。”可见,绣墩是一种无靠背坐具,不须依靠,哪里需要就放在哪里,十分方便。

在《红楼梦》第八十五回“贾存周报升郎中任 薛文起复惹放流刑”中也有对绣墩的描写:“那贾赦等复肃敬退出.北静王吩咐太监等让在众戚旧一处好生款待,却单留宝玉在这里说话儿,又赏了坐.宝玉又磕头谢了恩,在挨门边绣墩上侧坐,说了一回读书作文诸事.北静王甚加爱惜,又赏了茶。”绣墩是明清时代一种重要的坐具,可以由此窥见一斑。

绣墩这一充满女性美感的坐具,用圆润和秀美展现了自己独特的风华,不仅可以作为厅堂坐具,亦可以放在室外,随性享受户外情致。它集实用性、观赏性于一身,不仅可休憩小坐、骋思怀古,亦可作为一件美观、雅致的工艺品,映照古典,书写风流。

红木家具什么品牌好 红木家具十大品牌 轩红坊红木 太兴家具怎挑选 红木家具 红木家具厂家直销 中山红木家具 红木家具厂房 广东红木家具工厂 红木家具定制 红木家具批发 新中式红木家具 红木装修 红木地板 家居装修 全屋定制 红木家居装修 广作红木家具 非苏作红木家具 智能家居 智慧家居 智能红木家具 全屋定制品牌 全屋红木定制品牌 非京作红木家具 缅甸花梨 红木茶桌 红木沙发 红木书桌 红木书柜 红木电视柜 红木饭桌 红木餐桌椅 红木床 中山太兴轩红坊 小叶紫檀沙发 黑酸枝床 红酸枝餐桌 小杉非洲花梨茶台 刺猬紫檀博古架 缅甸花梨书桌 吕田镇海南黄花梨手链 豪宅红木装修 家庭装修包工包料 酒店红木装修 广州从化哪里有红木家具卖中餐厅装修 豪华会所工程 私人会所中式风格