版权声明:本文为IND4汽车人版权所有,未经网站官方许可严禁转载

我这几个周的时间,都和这个东西有关,也催生了很多的想法。也把环氧树脂密封这个实际在车上比较多的内容,仔细梳理一下,供大家参考。在车里面,涉及的内容目前在我手头的有两点,分两篇文章来讲。

1) NTC密封过程中采用环氧树脂包覆和粘接剂

2) 高压继电器采用环氧树脂包覆

每个问题,深下去查就涉及到很多知识和场景的汇聚,实际的案例往往是多种应力和失效机理的汇聚,真正做实验复现又很难组合出实际的真正WCCA的情况,但是在较大的量和较多的时间作用下,它又会出现。我们做工程师的需要谨慎对待才是。

NTC 的主要功能是

采集电池箱内的温度,了解电池箱内的电池运行状况,提供异常报警;当电池箱内的最高温度超限时,实现热管理,启动热管理系统并进行功率限制。

对单体电池的电芯温度采集。当电池连接松动、使用不当,内部出线故障等情况下,单体电池的温度会上升。通过检测和推算电池的电芯的温度,可以实时了解电池的运行状态。

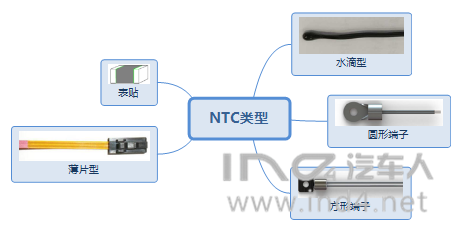

如下图所示,不同种类的端子通过不同的类型的方式固定在电池系统内,把电池的温度感知出来。这里需要考虑几个问题:

温度的传热模型需要确定:感知温度有个传热模型,整个温度的布置点需要与实际的温度小于一定的热阻和热容,能够实时的反应整个温度的上升速率和实际的温度

整个连接强度要足够,不能出现在温度冲击循环、机械强度下出现脱开的情况

所以有的解决方案是:

1) 水滴形:水滴形温度端子想要连接,主要通过粘接的办法进行。

2) 圆形端子&方形端子:通过拧接的方式直接固定在Busbar上面,通过金属硬连接的方法

3) 薄片型:可以采用卡接的模式,通过合适的办法留出固定的位置,使得温度传感器能够卡在正确的位置

4) 表贴型:我们这个单独讨论

图1 不同种类的NTC

我们首先说一下水滴形端子的使用,这是最老的一种使用方式。一般的考虑方式主要分成两步,第一步设计一个与Busbar同等金属的夹子,把它焊接在Busbar上面,然后采用与水滴形端子膨胀系数相似的粘接剂,把传感器有效的与铜端子连接起来。这里需要考虑几个点:

金属(铜/铝)夹子的尺寸与水滴形端子的尺寸要匹配,这样后续粘接过程中需要粘牢,如果尺寸不对,胶量不好控制,整体容易脱出

粘接剂要好好选,否则膨胀系数对整体产生应力,主要考虑粘接剂的温度点,防止电池系统在过流状态下,温度上升导致这个粘接剂意外断裂了

图2 水滴形+粘接剂

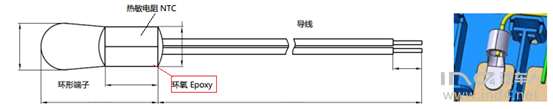

其次由于焊接方法的改进,使得激光焊接和超声焊接的应用慢慢成型,这里基本是沿着之前的思路,把整个NTC包裹在环氧树脂里面封闭在环路里面,然后通过金属表面焊接在母线排上面。这里的设计过程与上述是类似的区别是由于整个温度传感器芯片内部与整体焊接死了,需要仔细选择与金属膨胀系数相似的环氧树脂排号,否则积聚的应力对芯片释放,会导致内部产生裂缝。

图3 焊接式的温度传感器应用

我们知道NTC本体的构造如下,本质在循环的温度上升过程中,这个温度上升的过程,会导致不同热膨胀吸收的材料快速膨胀,当车辆停下来之后,形成一个内部的热循环应力的过程。

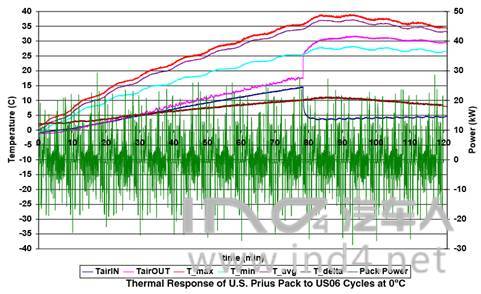

图4 在0度条件下一个工况下,温度上升情况

而在NTC的使用过程中,本身是有要求,在操作温度范围内,应尽量避免过于激烈的温度变化, 过度振动的压力,避免潮湿,腐蚀性环境。

备注:一般NTC本体都会进行温度冲击试验,测试条件为放入-40+/-2°C,30min,后迅速放入 85+/- 2°C, 30min, 循环 1000 次,温度切换< 10S。这个测试条件本身表征环境的剧烈变化,与电池在从低温到正常温度到较高温度的变化是存在一定的差异的。

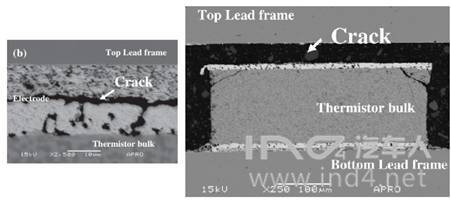

图5 NTC本体的碎裂

所以,我们在整个应用过程中,加在Busbar上面,或者本身属于较强连接的情况下,真需要仔细考虑由于整个工作Profile下面,由于整个温度冲击条件下温度的变化情况,这个温度的变化情况会导致整个封装的应力变化

铝的热膨胀系数CTE是23ppm/℃

铜的热膨胀系数CTE是17ppm/℃

环氧树脂种类很多,并且加热温度不同热膨胀系数也是不同的

如果作用在母线排上面,我们可以考虑整个温度上升和下降过程中所产生的膨胀力作用。

图6 环氧的膨胀率不一致导致的裂纹

小结:我们设计机械结构的连接,还是需要把整个工况的温度应力、结构应力和实际的注意事项联合起来考虑。

80%

1

步