●

失落的珍宝

蜻蜓眼式玻璃珠

︱李菲︱

蜻蜓眼式玻璃珠,一颗璀璨夺目的珍宝,出现于中国历史长河的某个坐标上,却又失落于时间的旋涡中。短暂而辉煌,是先秦艺术的结晶。

一、蜻蜓眼式玻璃珠的来源

蜻蜓眼式玻璃珠是指以眼睛纹样进行装饰的玻璃珠,表面形成一圈套一圈类似蜻蜓复眼的图案。西方学界称之为“眼珠”(Eye Beads),蜻蜓眼式玻璃珠一词源于日本学者的命名“トンボ玉”,形象贴切,被国内学者及收藏爱好者接纳并使用。其实眼睛纹样最早起源于埃及,冥神欧西里斯(Osiris)与大地女神伊西斯(Isis)的儿子荷路斯(Horus)的眼睛。荷路斯通常显现为鹰头人身,是法老的化身,天空和太阳的象征,胜利和勇气的源泉。古埃及人制作荷路斯的眼睛作为护符,来获得战胜邪恶的力量。眼睛纹样很快被传播并广泛流行于西亚、北非以及欧洲的广大地区。目前中国出土年代最早的钠钙玻璃珠是在新疆拜城和塔城发现的,大致在西周至春秋。由于在当地并未发现玻璃制造遗址,推测这批玻璃珠为外来输入的可能性极大。出土年代最早的蜻蜓眼式玻璃珠来自河南固始侯古堆一号墓,时代在春秋末期,同样是钠钙系玻璃珠。

荷路斯的眼睛

摘自《The Worldwide History of Beads》

这些早期玻璃珠显然都是舶来品。秦以前,在广袤的欧亚大草原上绵延着一条连接欧亚大陆的通道(Trans-Asiatic Highway),东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域。斯基泰人、萨尔马提亚人及其他游牧民族作为欧亚草原的中介,进行着密切的交流。塔城是从阿尔泰山脉东南行至准格尔的必经之地,发现钠钙系玻璃珠是完全合乎情理的。伊朗高原吉兰州出土的大量蜻蜓眼式玻璃珠,与中国春秋末战国初的标本很相似,珠子作为易携带可交换的物品在这条道路上贸易传播。多数学者认为蜻蜓眼式玻璃珠是在公元前一千纪中叶通过游牧民族由欧亚草原路经新疆传入我国的,源头指向西亚的伊朗高原。战国初期,中国本土虽然已掌握了蜻蜓眼式玻璃珠的制作工艺,但钠钙系蜻蜓眼式玻璃珠的贸易交流依旧绵延不绝,直至汉代以后。

钠钙系蜻蜓眼式玻璃珠

美国大都会博物馆藏

二、蜻蜓眼式玻璃珠的分类

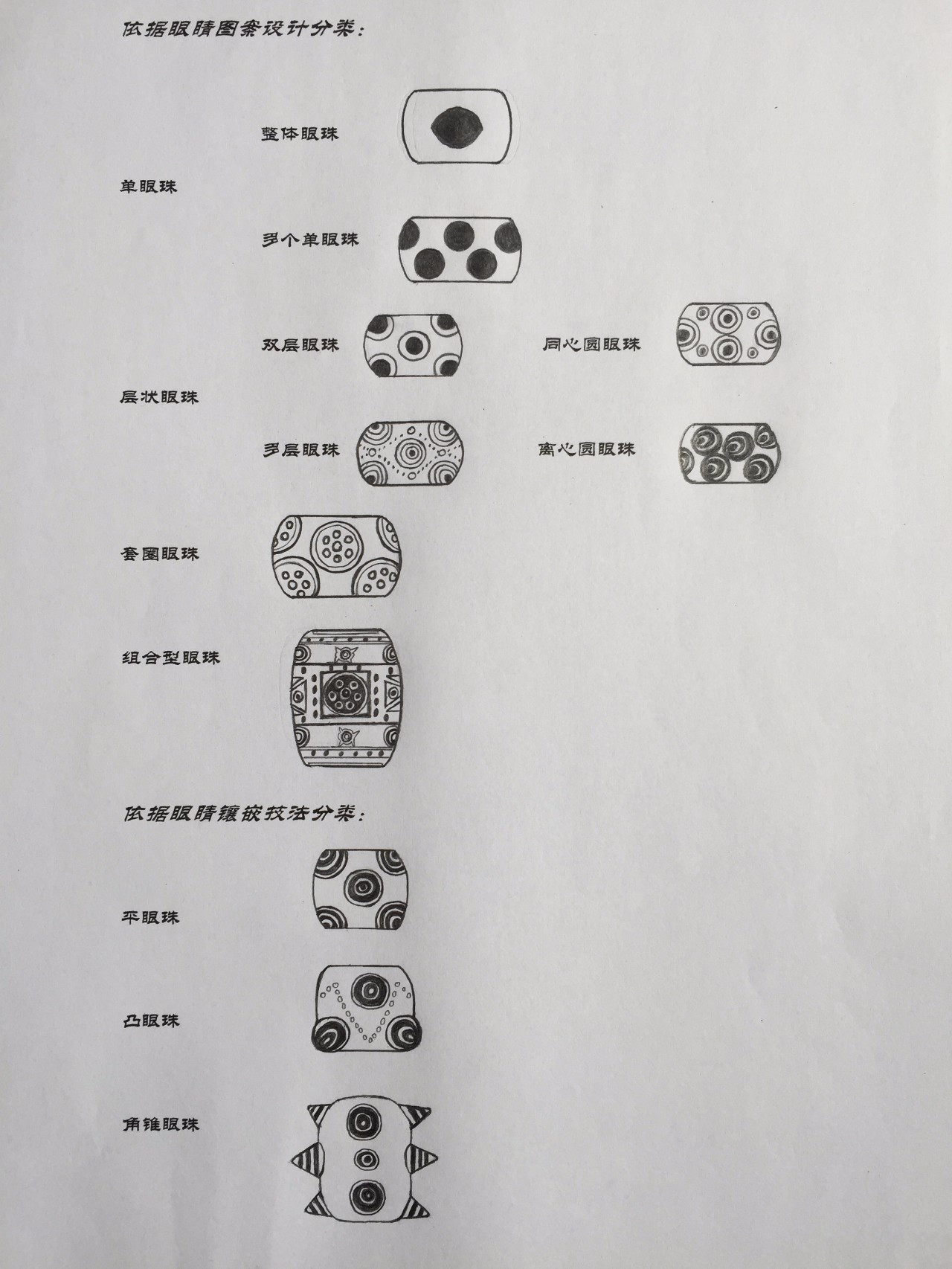

中国出土的蜻蜓眼式玻璃珠,据博物馆藏品及出土文献统计有10 0 0件之多(不包含民间私人藏品)。时代上自西周,下迄两汉。蜻蜓眼式玻璃珠均为纯手工制作,带有相当的随意性和创造性,从现有的资料看,每一颗珠子不尽相同,都是独一无二的。蜻蜓眼式玻璃珠依据眼睛的图案可分为单眼珠(Simple Eye Bead)、层状眼珠(Stratified Eye Bead)、套圈眼珠(Multicircle Eye Bead)及组合型眼珠(Compound Eye Bead)。单眼珠分为整体眼珠和多个单眼珠。整体单眼珠即珠子整体制作成一个眼珠的形状,此型标本目前中国仅发现一例,这类眼珠看似更接近人眼,视觉上具有强烈的恶眼护符力量;多个单眼珠实际上只是多个“点”的排列组合,属于纹样简单的蜻蜓眼式玻璃珠。层状眼珠是以“瞳孔”为中心外围环绕层层“眼圈”,层状眼睛的“眼圈”少则一层,多则九层,也许更多。根据“眼圈”的层数分为双层眼睛(Double Layers)和多层眼睛(Mu ltiple Layers)。同时,根据“瞳孔”所处位置,又分为同心圆眼珠(Concentric Eye Bead)和离心圆眼珠(Eccentric Eye Bead)。离心圆眼珠是一种生动活泼的设计纹样,以不固定的圆心层层画圆,产生“斜视”的效果,以期冀能抵挡来自不同方向的恶势力,离心圆纹样仅流行于战国中晚期。在中国的考古发现中,多层眼珠出土标本最多,分布范围广泛,且造型意匠变化也最丰富,应该说多层眼珠引领了战国时期蜻蜓眼式玻璃珠的主流风潮。套圈眼珠,一个大圆圈中套若干小圆圈,小圆圈的数量似有定规,通常为3、4、5、6、7、9个,最多可见11个。小圆圈大小一致,排列是以一个为中心,其余环绕置于周围。收藏爱好者根据小圆圈的数量亲切地称其为“三星纹”“七星纹”。最早出土的标本是湖南长沙烈士公园M3出土的1件,为七星纹眼珠,年代在春秋末或春秋战国之交。目前的出土报告显示,出土过套圈眼珠的墓葬通常等级较高,且发掘数量较少,3—4颗已算多数,可见套圈眼珠在当时亦是价值不菲的珍品,身份高贵的象征。组合型眼珠是外来文化与中国本土传统纹样的完美结合,技艺高超的工匠在小小的玻璃珠上大做文章,以重复对称的意匠来排列组合不同纹样的眼睛,再辅以联珠点纹(俗称珍珠地)、三角形纹、菱形几何纹、十字星纹、S蛇形纹、平行线纹、蝌蚪纹、柿蒂纹等装饰纹样,构成图案丰满、华丽炫目的组合型眼珠。组合型眼珠既是中国本土所特有的蜻蜓眼式玻璃珠纹样,也是中国古代造型工艺的完美体现。

蜻蜓眼珠分类图

如果根据眼睛的镶嵌技法来划分的话,蜻蜓眼式玻璃珠又可以分为平眼(Flushed Eye Bead)、凸眼珠(Raised Eye Bead)和角锥眼珠(Horned Eye Bead)。前两者顾名思义,用手触摸可感知凸眼珠的眼睛高于母体。角锥眼珠工艺繁复且不易保存,是稀有的类型,多层次眼睛叠加形成三角锥突出于母体,产生动物“兽角”般的效果,也有些像儿时吃过的宝塔糖。几枚登记在册的角锥眼珠装饰手法多样,图案设计复杂,制作精细得令人惊叹!湖北江陵九店M703出土品,美国康宁玻璃博物馆藏品及Mr. Albert Summerfield的个人藏品,均可视为角锥眼珠的顶级标本,中国独特的角锥眼装饰风格为世界珠饰的多样性做出了贡献。

战国角锥眼玻璃珠

Mr. Albert Summerfield私人藏

这里还要提及,在类型多样的蜻蜓眼式玻璃珠中,有两种形制的眼珠属于中国本土所特有:①陶胎眼珠,以陶土为胎体,表面施以有眼睛等装饰图案的玻璃釉,是玻璃与陶土的结合体;②方糖型眼珠,通体呈正立方体,圆角,母体白色或紫红色,嵌入不同颜色眼睛图案。河南郑州二里岗、陕西咸阳塔儿坡均有方糖型蜻蜓眼式玻璃珠出土。从单纯的境外贸易输入到日渐步入本土化,从春秋末年到战国中期,蜻蜓眼式玻璃珠成为权贵们所追求的珍品,引领一时风尚,信仰与艺术得到了完美的结合,推动中国玻璃制造技术登上了第一个高峰。

方糖型眼珠

三、蜻蜓眼式玻璃珠的用途

中国的蜻蜓眼式玻璃珠均出土于墓葬中,可根据出土位置不同判断其用途。作为辟邪祈福的“护符”,蜻蜓眼式玻璃珠以颈饰、耳饰、腕饰、腰饰、手握的形式被墓主人贴身使用。新疆尼雅95一号墓地东汉后期M3出土的1件蜻蜓眼式玻璃珠,穿孔内穿皮带,带长130厘米,贴身斜背,可见佩带方式多种多样。湖南长沙烈士公园3号木敦墓中,蜻蜓眼式玻璃珠被放置在内棺与外棺两档板的空隙中。人们认为蜻蜓眼式玻璃珠拥有神秘力量,可护佑墓主人永生,这与最初传入中原的“恶眼”可抵抗邪恶的西方文化不谋而合。

随着中国本土玻璃制造业的兴盛发展,蜻蜓眼式玻璃珠被制成嵌件镶嵌于器物上:玉璧、铜镜、带钩、簪帽、漆盒、剑饰甚至在琉璃杯上也贴满了蜻蜓眼图案。洛阳金村东周墓葬群出土,现存于美国哈佛大学赛克勒博物馆的嵌玉嵌蜻蜓眼式玻璃铜镜精美绝伦,铜镜背面的中心是一颗大型“七星纹”眼珠,外套光面玉璧,玉璧外是由两圈眼珠图案装饰的玻璃璧,其中“七星纹”眼珠图案两圈各6枚,共12枚。“离心圆”眼珠图案外圈12枚,内圈6枚,共18枚。每个圆心偏向左侧,视觉上与最外围的旋涡纹玉环搭配,形成了活泼的顺时针旋转效果。此件铜镜实为中国古代玻璃镶嵌品的翘楚,堪称艺术瑰宝。

(战国)嵌玉嵌蜻蜓眼式玻璃铜镜

直径12厘米

河南洛阳金村出土

美国哈佛大学博物馆藏

四、蜻蜓眼式玻璃珠的兴衰

战国时期,中国本土的玻璃制造技术已经达到了高超水平,那么我们不禁想要探寻如此光彩夺目、迤逦多姿的珍宝是在哪里生产出来的呢?周王室东迁后,社会进入了孔子所说的“礼崩乐坏”的秩序中,割据国不再把宗周礼仪视为圭臬,繁缛的礼仪制度受到了地方霸主们独特风格和不同信仰的强烈冲击,形成多元化的文化氛围。在组佩的形制上,从经典繁重的项饰全身佩转化为轻便精美的腰间半身佩。除了风格上的新颖变化,水晶、玻璃等新材质的加入也给战国组佩带来了绚然飒利之风。位于南方的楚国在崛起前被中原列国视为蛮夷,不属于鼎礼的文明之邦。

《左传·宣公三年》记录:“楚子伐陆浑之戎,逐至于雒,观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子,楚子问鼎之大小轻重焉。”楚文化具有强烈的渗透能力,问鼎中原后,楚人把鲜活的新生命灌注到温和陈旧的宗周正统文化中。楚人骁勇善战,巫风炽盛,产生出引以为傲的文化和造型艺术,他们崇尚原始神秘力量,神游太虚,在仙雨巫风中追寻着浪漫情愫。当西方的钠钙系蜻蜓眼式玻璃珠,经欧亚大通道进入楚人的视野后,楚人以惊叹而敬畏的心情接纳了外来的眼睛崇拜文化。从目前出土分析报告已知:荆楚地区的湖北随县曾侯乙墓、其妻子擂鼓墩二号墓、湖南长沙楚墓M1955均有钠钙系蜻蜓眼玻璃珠出土;河南固始夫差夫人墓出土1枚钠钙系蜻蜓眼式玻璃珠,为夫差攻占楚国番地时的战利品。这些舶来玻璃珠出土于等级较高的墓葬中,可见当时价值昂贵,且受到权贵青睐,这正是中国本土玻璃烧造业得以新兴发展的契机。

湖北江陵杨场出土玻璃珠佩饰穿系示意图

摘自《楚人的纺织与服饰》

春秋中后期,位于长江流域下游的荆楚地区成熟掌握了矿冶、髹漆和丝织技术,先进的生产力使楚国成为雄踞一方的霸主,“海纳百川,有容乃大”的精神境界,使西方传入的蜻蜓眼式玻璃珠在楚地得以更深入的发展。“随侯之珠”一词,在我国古代文献中反复出现,李斯《谏逐客书》中:“今陛下致昆山之玉,有随和之宝……”《墨子·耕柱篇》:“和氏之璧,隋侯之珠,三棘六异,此诸侯之所谓良宝也。”“随侯”或写作“隋侯”,青铜器上也见“曾侯”,是西周初年分封在汉水以北及以东地区的姬姓诸侯之一,在今湖北随州,曾侯乙墓所在地。“曾即随,随即曾”,学者认为可能一国两名,曾侯乙墓出土了173颗蜻蜓眼式玻璃珠,数量远远多于同时期其他单一墓葬,符合墓主人随侯的身份。其中既有西亚传入的钠钙系蜻蜓眼式玻璃珠,也有中国本土烧造的铅钡系蜻蜓眼式玻璃珠。

《论衡·率性篇》提及“隋侯以药作珠,精耀如真”,明确指出“随侯之珠”是人工合成品,因此越来越多的学者认可蜻蜓眼式玻璃珠即是“随侯之珠”的说法。“隋侯之珠”的主人曾侯乙富甲一方,当从欧亚草原传入的蜻蜓眼式玻璃珠映入眼帘后,不免心往神迷,西亚神秘的眼睛文化禀赋了精神实质,与楚国崇神尚巫思想得到了契合。也许曾侯乙从此走上了蜻蜓眼式玻璃珠的收藏之路,且一发不可收拾,甚至把具有玻璃珠制作工艺的西亚匠人引入随国的地步。建立烧造作坊,技术融合,反复研制,终于生产出了熠熠生辉的传世珍宝“随侯之珠”。

公元前687年至公元前679年间,随国为楚国所灭,工匠散落,技艺失传,这是否是战国蜻蜓眼玻璃珠的制作戛然而止的原因,我们不得而知。东汉以后的墓葬,虽然蜻蜓眼式玻璃珠仍有零星发现,但学者指出应视为历史的孑遗。自战国以降,秦人以“绶”代“佩”,用最为简洁轻便的直白形式来标志个人身份。这既是秦人四处征战的需要,也是宗周礼仪逐渐消亡的表现,组佩不再具有强烈的宗教信仰和礼仪规范用途,而是以亲切温和的风貌装饰于日常生活当中。繁缛的珠玉组合被唾弃,加之玻璃材质脆弱不适宜秦人的行军耕作,作为炫富装饰之用的蜻蜓眼式玻璃珠从此被迫退出了历史舞台。

十多年前,笔者曾就此问题以书信形式请教于中国古代玻璃收藏大家关善明先生,关先生认为:“蜻蜓眼珠源于西方,眼珠代表神人眼睛,最早传入之时,相信具有宗教迷信意义,至战国时期,这种意义渐失,蜻蜓眼珠变成纯装饰物品。由于装饰时尚的改变,加上汉代以后琉璃价格渐降,黄金首饰代为而之,蜻蜓眼珠制造方法自此失传。”关先生为蜻蜓眼式玻璃珠在秦统一中国以后连同制作工艺一起销声匿迹做出了另一合理推测,然而盖棺定论的证据仍有待发掘。

历史是一部充满谜团的书。客观规律使我们能够对普遍的历史现象了然于胸,但也有一些特殊现象让人百思不得其解。汉武帝时期开疆辟土,帝国道路通达四野,张骞开凿了通往西域的“丝绸之路”,南方直达古印度的贸易道路在海上通行,人类的交流从未停止过脚步,文明被传播繁衍。蜻蜓眼式玻璃珠是先秦艺术文明的晨星,它的陨落并不是中国古代玻璃制造业的终结,也许仅仅是新篇章的开启。

战国玻璃珠

江陵马山2号墓出土

作者为自由撰稿人

(编辑:张楠)

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》⑭︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!