青瓷是瓷器大家族中的重要一员,最古老的原始青瓷,其历史可追溯到 3000多年前的商周时期。从时间跨度看,青瓷的烧制持续周期长,延续至今;从空间分布看,大江南北均有烧制。由于各地土质不同,釉料配方不同,加上制作工艺与烧制温度的差别,不同时期的青瓷胎质、釉色均有差异,即使同一时期的风格、形制也有所不同。考虑到不同时代青瓷形制的复杂性与同一时代本体的差异性,本文主要以六朝时期长江以南越窑与洪州窑的器物为论述对象。

整个六朝时期,以越窑(浙江慈溪、余姚、上虞、绍兴)和洪州窑(江西洪州)烧制的青瓷品种最为丰富,江苏宜兴、湖南、福建等地也有烧制。目前考古发现的六朝青瓷主要是生活用具、礼器、文房及明器等,常见有杯、盘、碗、盏、壶、盆、砚、奁、罐、盂、虎子、尊、灯、熏、俑、动物件等,多达几十个品种。近年来,博物馆征集文物的数量不断增加,仿制的六朝瓷器有时竟然也出现在博物馆展厅中,为此,依据考古出土文物展开仿品的鉴别成为一项重要工作。目前仿品制作水平较高,简单地从形制、胎色工艺水平已不易判断出真伪,老一辈专家们常用的“线条呆板”、“比例不协调”、“发色不自然”、“制作粗糙”等常见结论往往不复有效。各地公开出版的青瓷图录中,被当作真品的伪品亦不乏其例。

六朝青瓷产品属手工制品,从制作流程看,都是就地取土、手工制作、施釉后入窑烧制的,鉴定当然离不开这几个环节。

六朝时期,陶土的选择不十分讲究,真品胎质多呈灰色、土黄色或灰白色等,因陶土都未经精细地拣选淘洗,露胎部分多可见砂粒与孔隙,表面不平整。现代仿制青瓷的陶土多用机器搅拌,胎体颗粒分布均匀,肉眼看,露胎部分滑腻有余而干涩不足;因烧结温度高,仿品敲击时声音清脆,且多因胎质致密,手感分量比真品重。

从制作工艺看,真品多为手工所制(铺首、足及系等饰件多为模具制作,不应作为鉴伪标志),接头处过渡自然,除单纯轮制的器物外,内部或表面可见手工接痕。器物纹饰简朴,六朝早期常见有弦纹、点纹、水波纹、斜方格网纹及连珠纹等,西晋晚期褐色点彩流行,南朝时出现了莲瓣纹或荷花纹,葡萄纹则较少见。

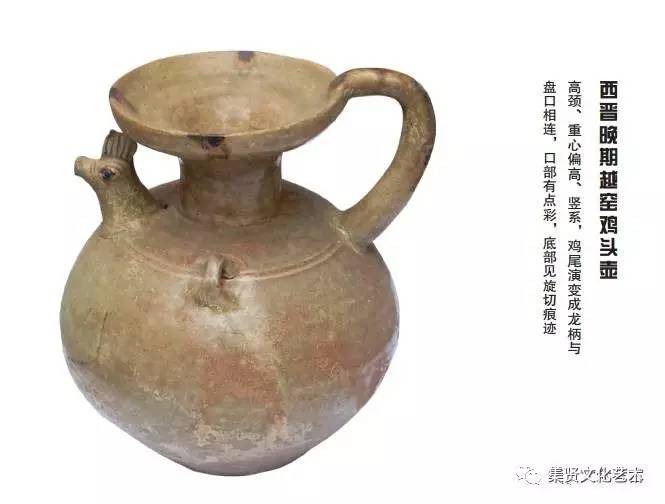

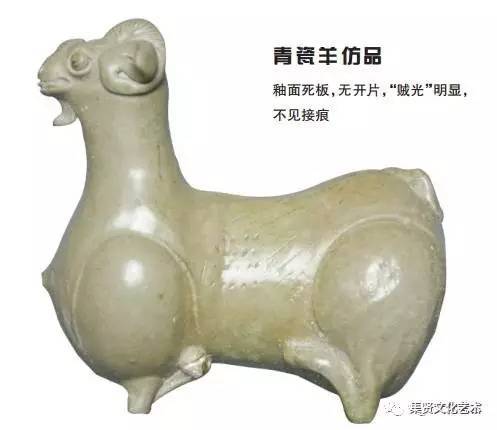

不同时期器物具备一定特征,以常见的鸡头壶、羊、虎子为例,东吴或西晋的鸡头壶多无向上突起的盘口或盘口较低,系是竖式的,与汉罐简易的铺首类似,鸡尾部相对写实;南朝时期壶的重心变高,盘口之下的颈变长,系变成梯状的横式,鸡冠竖起较高,鸡尾多为龙柄替代,甚至出现双鸡头壶。再以青瓷羊为例,羊首、羊身与羊腿(多为跪姿)多为分体制作,羊身左右多见对接的手工接痕,羊首与羊身从外观容易看出捏接的痕迹,仿品接痕不明显或没有接痕,有的直接采取灌浆法或范制法制作,因线条流畅、器物表面细腻反而显得呆板。虎子鉴别方法亦大致如此,不论卧式、立式,虎子头部都可见与壶身相接的痕迹,左右对接而成,足多不在同一平面。

鉴定青瓷的真伪,对釉的研究非常重要。过去的仿品或过于粗糙或过于精致,区别真伪还是很容易的。由于造假技术的提升,很多仿品仅凭肉眼与经验往往难以辨别。

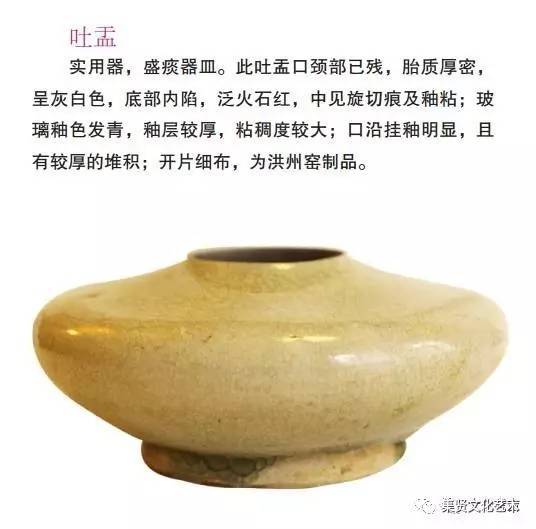

从施釉方法来看,出土的器物多用浸釉、荡釉法。以常见的盘口壶为例,采取浸釉法施釉的,真品釉多施不到底,内部口沿以上均有釉浸痕迹。由于六朝时釉流淌性比较好,器壁常见滴釉、挂釉痕迹。洪州窑“玻璃釉”制品,器物下沿或口沿下部常见有大块积釉现象。如果釉面特别均匀,釉流动性不强的,则可能是仿品。经验表明,显微镜下真品釉层内多显得浑浊。

六朝青瓷釉面开片是一种自然开片,显微镜下,开片在器物表面呈鳞片状裂开,裂痕较深。高仿品往往只有开片而表面无裂痕。真品受埋藏环境的影响,裂纹中或多或少会沾染“墓垢”(坟墓中的泥土或灰尘),这些“墓垢”是不容易清除的,而仿品裂纹中多显得较为干净。另外,青瓷在地下埋藏多年,显微镜下,开片裂痕或釉斑孔隙中有白色或他色结晶物的情形亦常见。

除釉色之外,还要看釉光,釉面刺眼的(“贼光”)多为仿品,真品多宝光内敛。对釉面无光泽的器物则务必当心,多为仿品。

当一个博物馆真的要从市场上或藏家手中征集文物时,不妨用心细看、细辨,运用各种知识去判断,还应邀请相关专家参加鉴定。不过就六朝青瓷而言,被高仿品迷惑而付出惨重代价的,也有做传统鉴定的专家,这一点尤应引起文博界的重视。

为了便于说明,下面再附一些实例:

瓷器多以实用为主,六朝时期青瓷从商周青铜器器形中汲取不少养分,在汉代陶器(原始瓷器)的基础上又有新发展。总体来看,六朝时期青瓷器物工艺水平大大提高,造型更趋艺术化、生活化,动物造型广泛融入。器物不仅停留在实用层面,更融入了较多的文人审美情趣,因此大多小巧玲珑、美观实用,耐人细品。这一时期充满生活趣味的青瓷器物,不仅反映了古人对生活的深入观察和体悟,寄托了人们的生活理想,同时也传递出当时人们的信仰与精神追求,因此也更为具有一定修养的文人雅士所喜爱。

集贤传承——景德镇陶瓷的前世今生

中国陶瓷已有近八千年历史,名窑遗址遍全国,但绝大多数均已失传。惟有景德镇的千年窑火延续至今,是惟一仅存的从未出现断层并至今仍在烧造的皇家陶瓷发源地。古来名窑出盛世,盛世昌南多名瓷,昌南制瓷,距今已有两千多年历史,史籍记载,“新平冶陶,始于汉世”,早在汉代就开始生产陶瓷。宋景德年间,以年号赐名昌南为“景德镇”,经元代至明清历代皇帝都集合贤能,派员到景德镇监制宫廷用瓷,设瓷局、置御窑。

景德镇是"瓷器之国"的代表和象征,制瓷历史悠久,瓷器精美绝伦,闻名全世界,故有"瓷都"之称.景德镇生产瓷器的历史源远流长,唐代烧造出洁白如玉的白瓷,便有“假玉器”之称。在宋代御赐殊荣,即皇帝宋真宗将年号景德赐给景德镇,于是景瓷驰名天下。之后,历经元,明,清三代,成为“天下窑器集贤能”的全国制瓷中心。时至清康,雍,乾三朝,瓷器发展到历史颠峰。2000多年的制瓷文化和技艺的深厚积淀,为景德镇奠定了举世公认的瓷都地位.景德镇瓷器"白如玉,薄如纸,明如镜,声如磬",尤其是熔工艺,书法,绘画,雕塑,诗词于一炉,真是"贵逾珍宝明逾镜,书比荆关字比苏".典雅秀丽的青花,五彩缤纷的彩绘,斑斓绚丽的色釉,玲珑剔透的薄胎,巧夺天工的雕塑,无一不是中华文化艺术的瑰宝.在乾隆时期,景德镇的瓷窑很多,而且分布很广,除官窑外,还有民窑两三百处,工匠数以万计.这个时期生产的青花瓷画面清晰干净,色彩翠蓝光艳,给人以清新明快之感.五彩瓷器色调强烈,富丽堂皇,较之明代又有发展.创作的粉彩瓷器色调柔和,层次分明,富有立体感。在瓷胚上用西洋油画激发作画,再入窑烧制成的珐琅彩瓷器,融汇中西,异常精美,是皇宫的专用品。在这些绚丽多彩的名贵瓷器,通过各种渠道,沿着路上"丝绸之路",海上"陶瓷之路","行于九域,施及外洋"为传播中华文化艺术,经贸交往,发挥了积极的推动作用,对世界文化的丰富和发展作出了重大贡献。

时间跨入了新世纪,景德镇陶瓷已经发展到了一个新的阶段,集贤古窑形成了“术业有专攻”的态势,完成了烧成难度很大的高温颜色釉、粉彩轧道等工艺,在发扬中国陶瓷传统文化的传承中集合贤能,共创陶瓷盛业!

「版权声明」版权来自网络,转载需说明