汉代玉器表现的是一种文化的开始,一个使用者的身份,及对当时文化内涵的崇拜。玉匠选择优质玉料,尽其所能,雕琢出表现其文化底蕴与内涵的作品,在纹饰上以巧夺天工的工艺琢刻。经过时间的锤炼,自然形成的沁色,天然的美感,令人遐想。

【白玉珠串】

白玉珠串,汉,全长47cm。

玉为白色,均有沁色。由108粒圆形珠串成。

串珠自隋唐时大量流行,成为佛教七众的重要随身物品,是佛教徒用来念佛号或经咒时用以计数的工具。串珠108颗者最为常见。

此串珠所用玉珠是汉代遗物,清代时重新串连成器。

通常,串珠的材质有金、玉、木、菩提子等。

【玉螭纹韘形佩】

玉螭纹韘形佩,汉,高6cm,宽5.2cm,厚0.5cm。

玉为青色。大致呈片状,中间有一孔,孔外周镂雕螭纹。

这种造型的佩中间酷似鸡心形,故亦称鸡心佩,是从古人射箭时保护手指的韘形器演化而来。古人配韘表示其有高超的射杀技能及处理事务的决策能力。

韘形佩盛行于汉代,宋代开始出现大量的仿制品。在宋、元时期的著录中将其称为“螭玦”,并称有多种式样。《诗经•卫风》也有“艽兰之叶,童子配韘”之句。

【玉天马】

玉天马,汉,高4.2cm,长7.8cm,宽2.6cm。

青色玉质,有絮斑、绺裂,局部可见黄色沁斑。圆雕卧马,头微昂,张口露齿,脑后垂贴长鬃一绺,背起脊,身生双翼。肌肉饱满,富力量感。

有翼天马形象,在古代中西艺术中均有所见。天马产自中亚地区。汉武帝元鼎四年(公元前113年)首次见到来自大宛的宝马,极为垂青,称其为天马,并亲自作诗歌咏。此后,又两次派兵西征,目的即在获取西域宝马。天马自汉代进入我国一直到元朝,曾兴盛上千年。汉代画像石,唐代石雕、绘画、金银器上都留下了天马的倩影,如著名的唐昭陵六骏,以及唐人韩幹的以马为题的绘画。歌咏天马的诗文历代皆有。就出土玉雕天马而言,汉代前后仅见两例,一为山东曲阜鲁国故城战国墓所出玉马,一为陕西咸阳西汉渭陵建筑遗址所见玉羽人御天马。

【白玉兽面纹剑珌】

白玉兽面纹剑珌,汉,高5.1cm,宽5.5cm,厚1.9cm。

白玉质地,经火,故表面呈黑褐色。大致呈梯形,两侧较薄,中间较厚。束腰,下面中心有一圆形凹槽。两面纹饰相同,均运用剔地浮雕、阴刻等技法琢刻兽面纹。

剑珌是剑鞘下端的重要装饰品,纹饰图案多种多样。主要流行于战国至汉代。

【白玉兽面纹剑璏】

白玉兽面纹剑璏,汉,高8cm,宽2.4cm,厚1.4cm。

器为上等白玉制作。略呈长方形,两端弯曲。背面有一仓孔。表面浅浮雕一兽面纹,余为勾连云纹。一般剑璏除此种纹饰外,有的表面高浮雕大、小螭各一。

战国、汉代流行玉具剑,在剑上饰有四种玉饰:玉剑首、玉剑格、玉剑璏和玉剑珌。玉剑璏套在剑鞘近口处。

【青玉兽面纹剑格】

青玉兽面纹剑格,汉,高4.4cm,宽6.8cm,厚2.4cm。

玉为青色,局部有褐色。器形中间厚,两端薄,两侧面为菱形,中部一椭圆形穿孔。两面采用剔地阳雕技法饰兽面纹及勾云纹。

这种玉剑格在战国至汉代较为流行,使用时将其套在剑锋与剑柄之间的位置,用于挡隔。

【白玉剑首】

白玉剑首,汉,径4.9cm,厚1.1cm。

玉为青色,稍有黑色沁。圆形,片状。正面有纹饰,中间为三组阴刻的漩涡纹,其外有两周相对的勾云纹。背面中间有两个斜向对穿孔。

玉剑首最早见于西周时期,主要流行于战国至汉代。其形状大致相近,饰纹较为丰富,有的中心有一圆孔。使用时将其嵌于剑柄的端部。

【玉猪】

玉猪,汉,高2.9cm,长11.2cm,宽2.3cm。

青玉,玉色略偏绿。圆雕卧伏猪形,表面以宽深阴刻线勾勒轮廓,具有典型的“汉八刀”加工特征。

玉猪是汉代具有特征性的殓玉,常见墓葬出土,通常成对握于死者手中,通体光素无纹,刀法简洁、明快。汉代以后虽然少见,但死者手中握物的习俗一直流行。内蒙古地区发现的陈国公主墓表明,在契丹人建立的辽代,陈国公主和驸马入殓时分别手握琥珀龙、凤或莲鱼雕件。玉猪在明代墓葬中亦偶有发现。这都表明死者手中握持物品习俗的源远流长,以及在古代各民族间的普遍流行。

【玉九窍塞】

玉九窍塞,汉,玉眼盖:长4.8cm,宽2.3cm,厚0.3cm;玉塞:高1.8—5.5cm,大端最宽0.9—1.4cm,小端最宽0.7—1.4cm;白玉蝉唅:长7.1cm,宽2.8cm,厚0.3cm。

玉质均有不同程度的絮斑、黑斑、绺及沁色。玉塞均作不规则八棱形,一端大,一端略小,表面多有黄褐沁斑,有的已成鸡骨白。眼盖一对,枣核形,表面弧凸,两端各钻一孔,背平。玉蝉,玉质莹白,抛光细腻,线条简洁、流畅。

在中国,以玉入殓的传统至少可以追溯到6000—5000年前的新石器时代中晚期。死者或以玉琮、玉璧围绕、覆盖周身,或于双眼盖玉片、手中握玉、口中含玉,但当时口含、手握、眼盖之玉,其形状并不固定,具有很大的随意性。西周中期,玉冥巾已初步成型。所谓玉冥巾或曰玉覆面,即于织物上缝缀玉片覆盖于死者面部。冥巾上所缀玉片,或据五官之形裁制,或作随意的几何形。玉冥巾的使用一直延续到西汉时期。类似本品的眼盖,在西周时期已经出现,缝缀于冥巾之上。殓玉制度到汉代臻于完备。西汉早期,出现了覆盖死者周身的玉衣,枣核形玉眼盖有时即缝缀于玉衣相对于死者眼睛的部位。此外,汉代还在前代殓玉的基础上,发展形成了形制相对固定的玉九窍塞和玉握,即死者口中含玉蝉,鼻孔、耳朵、肛门、阴道均塞纳八棱柱形玉塞,双手握玉猪各一。玉衣、玉九窍塞、玉猪,以及嵌玉的枕、棺椁,构成一套完整的汉代玉殓具。

【玉夔龙蚕纹璧】

玉夔龙蚕纹璧,汉,直径25.5cm,孔径6.7cm,厚0.6cm。

玉色偏绿,有墨斑、绺裂,并有赭褐色沁斑。两面雕,以夔龙纹、蚕纹各一周为主题纹样,间以窄条绹纹。夔龙上装饰阴刻斜方格纹及“二”字纹。类似的兽面装饰在战国时期已经出现。

自战国始,在楚文化范围内,出现了大量使用墨斑碧玉制作的玉璧、玉龙等。这些玉器器形相对较大,碾琢粗率,多用作祭祀或随葬。类似本品的兽面蒲纹璧,在战国墓葬中已经出现,汉代更为多见。但本品较同类璧制作更为规整、精美,是否作为祭祀、随葬之用,仍不能遽定。

【黄玉琀】

黄玉琀,汉,长6.3cm,宽3.2cm。

【白玉人】

白玉人,汉,通高4.8cm,宽1.3cm。

【青玉琮】

青玉琮,汉,口径6.9cm,高4.2cm。

【青玉琮】

青玉琮,汉,口径6.4cm,高3.8cm。

【黄玉蚕纹璧】

黄玉蚕纹璧,汉,厚4cm,径10.8cm。

【黄玉璜】

黄玉璜,汉,高11.2cm,宽4cm,厚0.3cm。

【玉辟邪】

玉辟邪,汉,高7.7cm,长7.2cm,宽3.7cm。

【玉兽面纹璧】

玉兽面纹璧,汉,直径8.7cm,好径3.7cm,厚0.4cm。

【玉兽面纹璜】

玉兽面纹璜,良渚文化,长20.8cm,宽8.3cm,厚0.6cm。

【白玉活环柄杯】

白玉活环柄杯,汉,口径8.5cm。

【白玉镂雕螭虎纹剑珌】

白玉镂雕螭虎纹剑珌,汉,高5.4cm,宽4.7cm,厚0.7cm。清宫旧藏。

珌(音必)白玉质,玉质温润,玉中有黄色沁斑。器身三面围外框,框边缘呈凹凸状,并阴刻“二”字纹。框内两面镂雕螭虎纹,正面稍弧凸,高浮雕,背面稍内凹,浅浮雕。螭虎圆眼,大鼻,扭身上卷,绞丝形尾。两面螭纹略有不同。此器上下有贯穿孔,从形状看,似玉具剑剑鞘所饰之剑珌。

古代多用玉装饰铜剑或铁剑,称为玉具剑。目前发现最早的玉具剑饰出现于西周,发展到战国汉代逐渐有了较为固定的模式。一套完整的玉具剑一般有玉剑首、玉剑格、玉剑璏(音卫)和玉剑珌四种。剑首与剑格是固定于剑身之饰,由于体形相对较小,不易把玩,传世较少。剑璏和剑珌为附于剑鞘上之物,体形相对较大,可佩饰把玩,后世多仿,传世也较多。

【玉龙螭纹洗】

玉龙螭纹洗,汉,长16.8cm,宽14cm,高2.8cm。清宫旧藏。

此器玉料为青色,圆形,内膛很浅,可贮水。口沿宽而平,两侧横出片状柄,左侧柄饰龙、螭,螭头似虎而有角,身自云水中隐没,龙隐于螭后,仅露头,头形似熊。右侧柄装饰一长身龙,独角,身亦隐于云水中。柄的背面为阴线刻的图案,与正面图案近似。

中国文化在汉代有了很大的发展,书、画勃兴,文房用具出现了很多新品种。目前已发现的汉代文房玉器有砚滴、笔屏等。此作品内膛较浅,口又阔,应是文房用品中的笔洗。

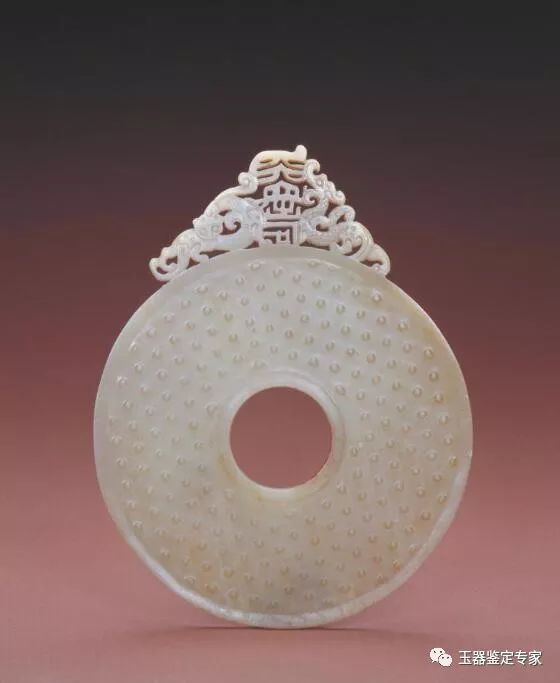

【玉“益寿”谷纹璧】

玉“益寿”谷纹璧,汉,高13.2cm,宽10.5cm,厚0.5cm。清宫旧藏。

玉璧青白色,有暗黄色斑。璧圆形,体扁平,内、外边缘处凸起,两面纹饰相同,均饰颗粒状谷纹。璧的上缘之外饰有透雕的“益寿”二字,字两侧分别雕一螭和一龙。螭为回首状,身有环点,长角。龙为阔嘴长唇,似由鳄演化而来,龙身有鳞,四肢及后身似兽身。

清宫档案有关于“益寿”璧进宫的记载,称其为“拱璧”。

【青白玉辟邪】

青白玉辟邪,汉,长13.5cm,高8.5cm。清宫旧藏。

玉料青白,表面有桔黄色及赭色斑。雕一兽伏地,爬行状,兽为扁方头,曲颈。从头形看,似虎,头顶有长角,角端分叉,四肢短粗有力,身侧有翼,为前后两组羽组成。

中国古代传说中有许多人们想象中的动物,玉、石器中的这些神异怪兽便是依传说演化而出的。辟邪便是极受人们崇敬、在雕塑作品中出现较多的怪兽,其制造往往受多种动物造型的影响。此件辟邪应是以虎为原型加以兽形变化,仅于局部加翼,无鸟身,造型生动,颇具想象力。

【玉猪】

玉猪,汉,其一长11.2cm,高2.9cm,其一长11.7cm,高2.6cm。

两件作品所用皆新疆玉,颜色不同,一件玉呈青绿色,另一件玉呈青白色。圆柱状,底面较平,两端略作切削以呈猪首及猪尾的外形,又以粗阴线界出眼、耳、四肢,雕琢简练朴实。

这类玉猪在汉代墓葬中有较多的发现,一般都置于逝者手中,为丧葬使用的玉握。在汉代及稍后时代的丧葬礼俗中,玉猪的使用较为流行,其中的一些作品四肢直立,头、臀部隆起,形象较为真实。

【玉蝉】

玉蝉,汉,长2.9cm,宽2.1cm,厚0.8cm。清宫旧藏。

作品为白玉质,有褐色斑,薄片状。扁腹,腹下有纵向的直线纹。长翅,翅上无翼纹。小头,双目凸出于头两侧。

玉蝉的使用历史较长,在新石器时代的红山文化、良渚文化、石家河文化遗址中都有发现,其后至汉代的各个时期,蝉都是玉质作品中的重要题材。玉蝉的用途主要有两项,一为佩饰,流行于商之前。汉代玉蝉多为逝者口中的含玉,称为“琀”。在逝者口中置玉是古代的一种入葬习俗。战国早期曾侯乙墓中出土的玉琀为一组小牲畜,汉代墓葬中出土了较多的玉蝉,其上多无穿绳挂系之孔,用蝉作琀有祝愿逝者蜕变再生之意。

【玉夔纹韘形佩】

玉夔纹韘形佩,汉,长12.3cm,宽3.6cm。清宫旧藏。

玉为暗白色,片状,弧形,较璜的弧度小,上部有尖锋,其外饰有透雕的夔纹。此器应系东汉玉韘的代表作品,中部的孔径很小,其外的透雕装饰是从夔凤图案演化而成的非动物形图案。

目前已知的早期玉韘为商代作品,其形呈筒状,外饰兽面纹,且有一道横向的凹槽。作品具有套于手指扣弦拉弓的功能,又有佩带于身的装饰作用。战国时期,玉韘变短,外带勾榫,成为纯粹的佩玉,这时还出现了环片状作品。西汉时期,玉韘发展为透雕片状,花纹图案日趋复杂,其上多有动物形装饰。东汉时,又演变出透雕长条形韘形佩。

【玉螭凤纹韘】

玉螭凤纹韘,汉,宽6.5cm,高7.8cm。清宫旧藏。

玉为暗白色,局部呈褐赭色,片状,中部为心形玉片,表面饰云纹,中心有孔。玉片上部透雕云头装饰,两侧分别透雕螭、凤,螭细身,大臂,长角,长尾,凤亦细身,长尾,头顶之翎长而分叉。

【玉卧羊】

玉卧羊,汉,高3.1cm,长5cm,宽2.2cm。清宫旧藏。

玉羊为圆雕,玉料青白色,局部有褐色沁斑。羊卧姿,昂首目视前方,眼睛以阴线刻成圆形,外圈加弧线。双角弯曲盘于头后方两侧,颈下及身体两侧以平行的短线饰作羊毛。前足一跪一起,后足贴卧于腹下。

玉羊的造型自商代即已出现,汉代时圆雕玉羊的造型已十分准确,多为静态卧形,身体肥硕,背部丰满,短颈,嘴部似榫凸,羊角雕琢细致,大而夸张,一般向下盘旋弯曲,羊身上多有阴线细纹为饰。此类玉羊用作玉镇或陈设品。

【玉卧羊形砚滴】

玉卧羊形砚滴,汉,长7cm,高5.6cm,口径1.6cm。清宫旧藏。

此羊形砚滴青玉质,通身有褐色沁斑,头部尤为严重,被沁蚀成深褐色。羊为立体圆雕,呈跪卧式,昂首挺胸,二圆目平视前方。面部呈三角形,双角回卷,贴于头部两侧。身躯丰满,四肢屈于腹下。胸前、眼下部、面颊及腿弯处皆饰阴刻线,线条细短,排列整齐。玉羊背部有一圆形凹洞,洞上置双兽形圆柱纽盖。此玉羊背上的凹洞及双兽形纽盖和中空的腹部均似明代的制作风格,故此物可能是明代人以汉代玉羊改制而成的砚滴。

汉代玉羊多饰有以手工刻出的阴线,线条细短、排列整齐且弯曲有度,一般刻于颈下、身体两侧、腿弯处,这些特征可作为识别汉代玉兽的重要标志和断代的依据。

【玉镂雕谷纹“长乐”璧】

玉镂雕谷纹“长乐”璧,东汉,通高18.6cm,外径12.5cm,孔径2.6cm,厚0.5cm。

玉璧呈青绿色,为和阗玉,有红紫色沁斑。体扁圆形,上部有出廓,两面纹饰完全相同。璧两面雕谷粒纹,内外缘各饰凸弦纹一周。出廓部分正中镂刻“长乐”二字,字体圆润浑厚。字两侧对称透雕独角螭龙,两螭龙嘴部分别吻“长”字的两侧,以阴线饰龙身和身上之勾云纹,螭龙躯体翻卷有致,身下饰卷云纹。璧的外圈边侧以阴文篆刻乾隆皇帝御题诗一首:

長樂號鐫宮,炎劉氣蔚虹。

如宜子孫式,可匹夏商周。

傳著妒必有,鴙平恨莫窮。

郅傳禁中語,曰勇異當熊。

末镌“古香”、“太璞”二印。

汉代玉璧的纹饰、造型和风格突破了以往的传统,采用浮雕、透雕、阴刻等工艺以及在圆形璧外出廓透雕等新雕琢法,增强了玉璧的装饰效果和立体感。

版权声明:本文转载自故宫博物图文资料 由玉器鉴定专家整理编辑 同行转载请声明玉器鉴定专家整理编辑!