战国楚漆器

——制作工艺与装饰技巧的进步(下)

竹胎楚漆器有以竹筒作胎和竹篾编制成胎两种。江陵拍马山所出卮、长沙浏城桥所出矢箙均为竹筒作胎。篾编为胎漆器如江陵马山1号墓竹笥、竹扇,拍马山楚墓漆盒,制作均极精细。

战国楚漆器中皮革胎骨多用于作漆盾和甲胄,江陵拍马山5号墓、藤店1号墓、天星观1号墓以及长沙五里牌、浏城桥等地楚墓均有漆甲或漆盾出土。随州曾侯乙墓所出的大量甲胄和漆盾,也都是皮革胎。用皮革作胎取形方便,制成器物无接缝,不易开裂,故成为我国漆器制作的一项传统工艺,各个时代皮胎漆容器为数不多。【1】战国楚漆器皮革胎工艺已应用于日常生活用器,江陵望山1号墓有皮方盒出土,当是这种皮胎容器的先声。

▲ 彩绘龙凤纹漆盾 战国

高64.8cm,宽34cm

1986年湖北荆门包山2号墓出土

湖北省博物馆藏

▲漆盾 战国中期

通高94.2cm,通宽60cm

1974年湖北江陵李家台4号墓出土

湖北省荆州博物馆藏

▲彩绘鸟首纹矢箙面板 战国

通高23.5cm,上宽22cm,下宽18cm

1965年湖北江陵沙冢1号墓出土

湖北省博物馆藏

对于透雕形式的喜爱及熟练运用,是战国楚漆器造型意识的显著特色。

扣器、夹纻胎等工艺的出现显示了战国楚漆器工艺的长足进步。将上述各种雕刻木胎、卷木胎、竹胎的楚漆器精品与战国初期的曾侯乙墓漆器群的制胎工艺相比较,可看出鼎盛期楚漆器工艺的整体水平已较战国初期有极大的提高。曾侯乙墓的筒形杯用一截圆木棒剜制,底部有一半为实心,衣箱、桶、盖豆等也都用整木凿成,器壁均厚重。且绝大部分为斫木胎,即主要采用较原始的斫、剜、凿、磨等制作手法作胎。曾侯乙墓漆器中不见楚漆器常用的镟制胎和卷木胎,更没有脱胎漆器,因此其胎骨的厚重粗犷与楚漆器胎骨的轻巧精致形成鲜明对比。

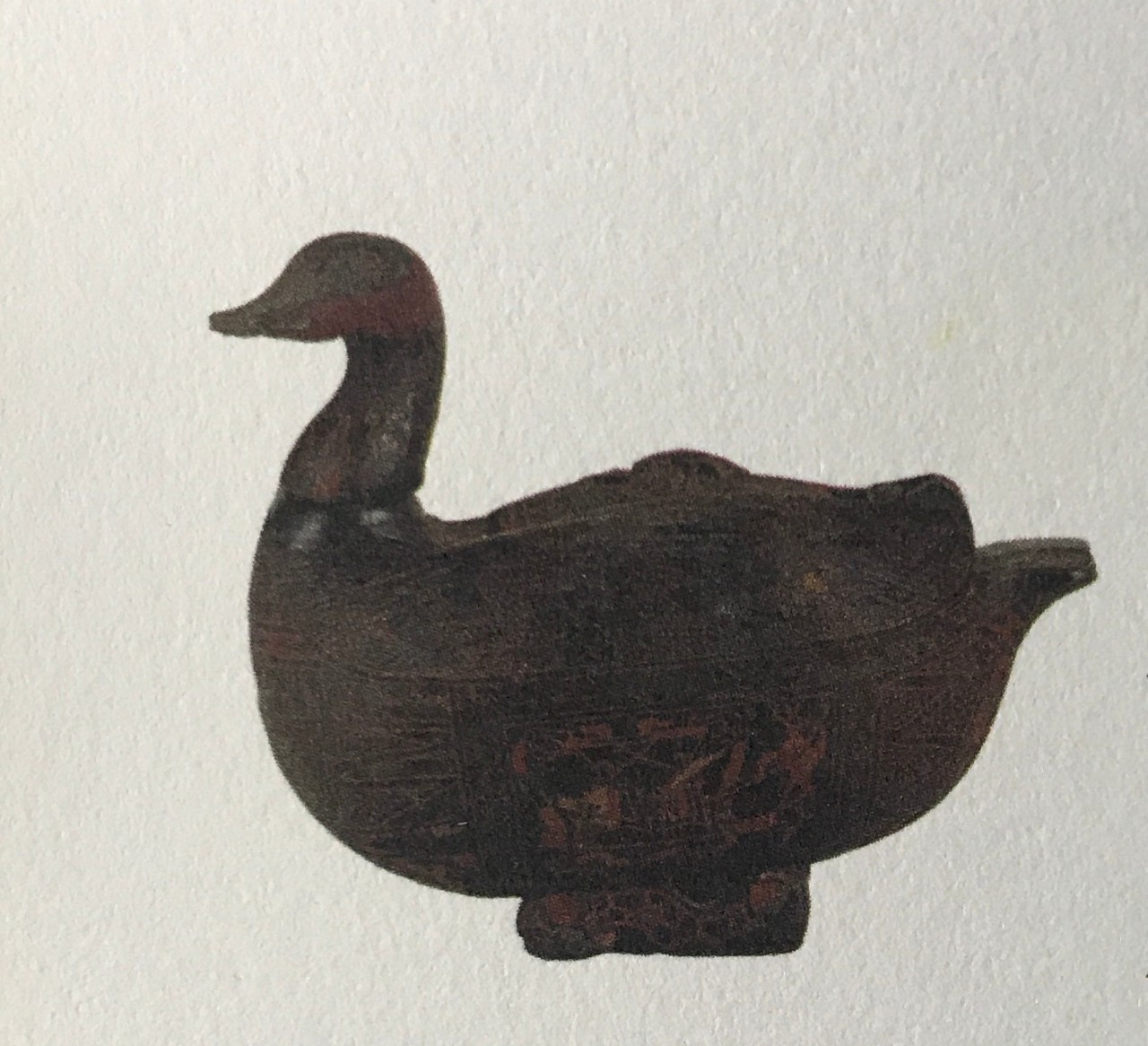

▲彩绘鸳鸯豆 战国

通高25.5cm,盘径18.2cm

1975年湖北江陵雨台山427号墓出土

湖北省荆州博物馆藏

江陵雨台山楚墓出土鸳鸯豆,盖和盘合成一只盘颈侧视的鸳鸯。虽然对母题进行了大胆的形式化处理,但对象的基本特征扔被巧妙地凸现出来。

▲凤鸟莲花豆 战国

通高25.9cm,通长28cm,通宽21.8cm

2000年湖北荆州天星观2号墓出土

湖北省荆州博物馆藏

但曾侯乙墓漆器之中也不乏精细之作,如鸳鸯形漆盒(如下图)设计巧妙,造型生动,雕刻技艺也十分精湛。四件形制大同小异的盖豆,器身的盘、耳、柄、座由一块整木雕成,盖顶及耳上的仿铜浮雕蟠龙纹雕刻细致,龙身互相蟠错掩映,龙首的耳、目、嘴、角均刻画入微。虽然这些盖豆有浓厚的仿铜作风,因袭青铜器造型的成分较重,但就其胎骨雕刻的精细与造型的大方合度而言,它们仍不失为战国早期漆器艺术的佳作。

▲乐舞图鸳鸯形漆盒 战国早期

长20.1cm,宽12.5cm,高16.5cm

1978年湖北随州曾侯乙墓出土

湖北省博物馆藏

战国楚漆器髹饰工艺的进步以大漆(又称生漆,即中国漆)的精制技术为前提。楚国脱水精制漆和加油精制漆的制造,被认为是中国古代漆化学的萌芽,特别是油漆并用工艺的产生,标志着原始涂料工业从单一材料向复合材料的进步,是古代髹饰工艺的重大发展。【2】战国楚漆器的装饰手法以彩绘为主,使用色漆除红、黑两种外,还有黄、绿、蓝、白、金、银等多种,黄色又有深浅不同的区别,红色则有朱、暗红、红褐多种。髹漆的过程从出土漆器残片看,包括打底、上漆、彩绘三个步骤。彩绘花纹大部分采用加精油制漆绘在脱水精制漆髹成的面漆上。脱水精制漆髹成的面漆纯正、庄重、深沉,常与加油精制漆绘出的明亮、鲜艳的花纹形成对比,相得益彰,获得极好的装饰效果。有时为了得到某种浅淡鲜艳的色漆,而采用含油量大、含漆量小的配方,楚国的这种色漆制作工艺直到汉代在楚地仍被沿用。【3】

楚国髹饰工艺的进步除了大漆精制技术的完备和漆色品种的增加外,还表现在对漆的肌理光泽效果的意识运用。

以漆器的两种基本色彩黑漆和朱漆为例,即有揩光与退光的不同做法。揩光的黑漆和朱漆光彩照人,晶莹闪亮。退光的黑漆和朱漆则光彩内含,庄重典雅。两种做法常常两相对照,互为映衬,显出别致的装饰效果。江凌雨台山楚墓的漆耳杯、漆圆盒,李家台4号墓的漆方豆,拍马山楚墓的漆卮、矩形盒等均通体髹揩光黑漆,无纹饰,漆色晶莹如玉。天星观1号墓的龙首车辕上的黑漆则采用退光做法,黑如乌木,显得格外凝重沉实。

▲彩绘双凤纹耳杯 战国

长15.7cm,宽10cm,高3.3cm

1982年湖北江陵马山1号墓出土

湖北省荆州博物馆藏

楚漆器的装饰手段除了前述的加扣和彩绘外,还有贴金和针刻。贴金的漆器实物例证有湖北襄阳山湾春秋晚期楚墓髹黑漆有贴金花纹的漆棺,【4】虽然出土的战国楚漆器迄今还未见有贴金箔装饰的器物,但在长沙等地出土的汉代漆器残片中已发现有用金箔贴成各种装饰花纹的。这说明至迟在春秋晚期楚人已在漆器制造中使用了贴金装饰工艺,而且这种工艺被沿用并得到发展。楚漆器所采用的这种贴金技术,后世称为“金髹”,它很可能是唐代流行的“金银平脱”工艺的滥觞。

针刻是在已髹好的漆面上用尖细锐利的工具代替毛笔,刻出阴线花纹。漆器工艺的这一装饰手段在汉代有较多的应用,湖南长沙马王堆汉墓,湖北江陵凤凰山汉墓均有针刻漆器出土。从施纹原理上看,针刻工艺可说是中国古代漆工艺技术“雕漆”、“填漆”、“戗金”等的萌芽,在髹漆工艺史上具有重要的意义。战国时期的楚漆器中已有精美的针刻漆器发现,湖南长沙黄土岭楚墓出土的一件针刻凤纹漆奁,绘有凤、鹿、虎以及在云气中互相追逐的各种野兽,针刻的线条生动而明快。

注释:

【1】参阅王世襄《髹饰录解说》,文物出版社,1983年,第158页。

【2】参阅后德俊《楚国科学技术史稿》,湖北科学技术出版社,1990年,第83页。

【3】参阅《楚文艺论集》,湖北美术出版社,1991年,第279页。

【4】见《襄阳山湾东周墓葬发掘报告》,载《江汉考古》,1983年第2期。

相关链接

古之漆语 | 战国时期楚漆器——制作工艺与装饰技巧的进步(上)

文章摘自皮道坚著《楚艺术史:一个被湮没2000余年的艺术传统》,湖北美术出版社,2012年,第132-134页

版权归原作者所有