多花黑麦草种质资源描述规范和数据标准图书目录文献

国标规范最新标准图书目录汇总.

国标规范最新标准图书目录汇总.

国标规范最新标准图书目录汇总.

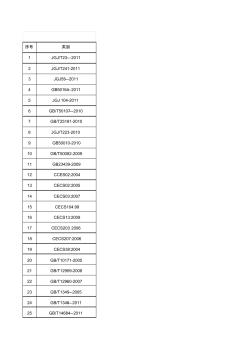

序号 类别 1 JGJ/T23—2011 2 JGJ/T241-2011 3 JGJ55—2011 4 GB50164—2011 5 JGJ 104-2011 6 GB/T50107—2010 7 GB/T25181-2010 8 JGJ/T223-2010 9 GB50010-2010 10 GB/T50082-2009 11 GB23439-2009 12 CCES02:2004 13 CECS02:2005 14 CECS03:2007 15 CECS104:99 16 CECS13:2009 17 CECS203:2006 18 CECS207:2006 19 CECS38:2004 20 GB/T10171-2005 21 GB/T12959-2008 22 GB/T12960-2007 23 GB/T1345—2005 24 GB/T1346—2011 25 GB/T14684

电厂图书目录

电厂图书目录

电厂图书目录

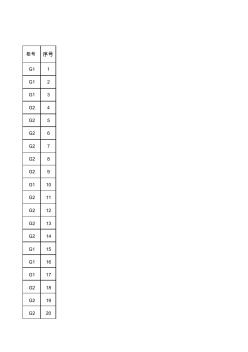

柜号 序号 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下